|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

LES CHANTIERS DE LA JEUNESSE (1940-1944)

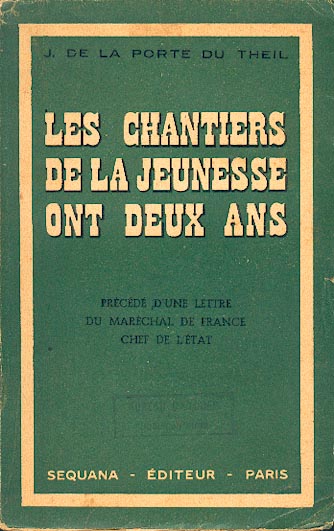

La période qui s’étend de juin 1940 à juin 1944 et qui correspond à l’occupation allemande et au régime de Vichy n’a pas encore vu l’Histoire prendre totalement le relais de la polémique et des passions. Même avec 60 ans de recul les jugements portés sur les institutions nées de cette époque douloureuse et tourmentée restent souvent sans nuance. C’est le cas, par exemple, des Chantiers de la Jeunesse Française (C.J.F.) Certains ne retiennent qu’une création de Vichy, donc un système collaborationniste comme il y en eut malheureusement beaucoup d’autres, voire un moyen efficace d’alimenter l’abject S.T.O.[1]. Ils y voient un habile procédé de main mise sur la jeunesse française au nom de la "Révolution Nationale" prônée par Vichy. A l’inverse, chiffres à l’appui, d’autres font ressortir la part prise par les cadres et les jeunes des Chantiers dans la constitution des maquis en France et dans la structure et le recrutement des formations militaires créées en Afrique du Nord après le débarquement allié de novembre 1942, en somme une sorte de "vitrine légale" de la Résistance. 2 juillet1940. Depuis trois semaines la défaite de l’Armée française est totale, la Wehrmacht occupe le pays, Pétain a les "pleins pouvoirs" depuis le 10 juin, l’armistice est signé depuis le 22. Le général de la Porte du Theil, commandant la 13° Division Militaire à Clermont-Ferrand, est convoqué à Royat où s’est installé le Ministère de la Guerre. On l’informe de ce qu’une partie des contingents 1939 et 1940, appelés dans les dépôts du 8 au 10 juin, soit dans les tous derniers jours de la débâcle, se trouvent depuis complètement abandonnés et livrés à eux-mêmes. Il s’agit donc de regrouper et reprendre en main ces hommes qui n’ont reçu aucune instruction militaire, qui se trouvent dans le plus grand désarroi matériel et moral et dont le comportement commence à inquiéter le commandement. On procéderait ultérieurement à leur démobilisation. On lui laisse toute initiative concernant la méthode et les moyens à employer. Deux jours plus tard le général de la Porte du Theil présente son plan. On regroupera ces hommes, puis on procédera à leur articulation en unités de 200 hommes environ. On les fera "camper en pleine nature, au milieu des bois, à l’abri de toute cause de trouble ou d’agitation’’ et on les occupera à de grands travaux d’intérêt général. Ce plan est accepté et l’état-major de l’armée met au point un décret qui prévoit la création d’un service national au profit des jeunes. Ce service national sera rattaché au Ministère de la Jeunesse et de la Famille pour éviter toute ambiguïté. Après de nombreuses péripéties le projet est adopté par le conseil des ministres, beaucoup plus par lâcheté que par conviction. En fait, on élimine ainsi un problème fâcheux. Le 30 juillet, un décret est signé stipulant que les hommes incorporés en juin 1940 et relevés de leurs obligations militaires seront aussitôt versés pour une durée de 6 mois dans des groupements constitués sous l’autorité du Ministre de la Jeunesse et de la Famille. La mise sur pied se fit très rapidement et dans la plus grande improvisation. Pour faire simple, l’organisation fut calquée sur celle de l’armée de terre. Pour l’encadrement on fit appel au volontariat. Il y eut de très nombreuses candidatures de cadres de l’armée d’active mais aussi de la réserve et de la société civile, de nombreux polytechniciens et d’anciens subordonnés ou élèves du général de la Porte du Theil. Début août, nommé Commissaire Général des C.D.J., le général de la Porte du Theil s’applique d’abord à trouver l’encadrement nécessaire pour une masse d’appelés évaluée à 70.000 hommes mais qui finira par atteindre près de 87.000 hommes.[2] Les Chantiers furent articulés en six régions dont cinq en Zone Libre et la sixième en Afrique du Nord. Chaque région devait comprendre entre huit et dix groupements d’un effectif tournant autour de 2000 hommes, soit le niveau d’un régiment d’infanterie. Au fur et à mesure de leur désignation les chefs de groupement s’en allèrent prendre leur commandement munis d’instructions rédigées par leur général en une matinée sous le titre de «note de base». Le groupement est organe de commandement et organe administratif responsable de la vie matérielle, de l’instruction et du moral. A son niveau sont regroupés les différents services, les magasins, les ateliers et l’infirmerie-hôpital. Les chefs de groupement ont sous leurs ordres une dizaine de groupes d’environ 200 hommes, soit une grosse compagnie d’infanterie, disposant chacun d’un camp qu’il faudra créer de toutes pièces dans une zone isolée et très souvent montagneuse. Chaque groupe est articulé en une dizaine d’équipes d’une quinzaine d’hommes. L’équipe est le pion de base. Elle constitue l’élément indissociable au sein duquel sont également partagés le travail, la détente et le repos. Le plus souvent elle sera commandée par un appelé ayant fait un stage de qualification. On part donc à zéro, les hommes arrivent avec un paquetage sommaire et une toile de tente, on commence par un camp de toile. On est à la fin de l’été, l’hiver 1940-41 sera rude et les conditions de vie seront particulièrement sévères. C’est donc à l’intérieur du camp de groupe que vont être mis au point et développées progressivement les activités. Il est à noter que le Commissaire Général n’a pas voulu d’une doctrine ni d’un système figé et stéréotypé. En conséquence, ses subordonnés disposent d’une grande liberté d’action pour mettre en œuvre ses directives. Le principe de base est que le jeune ne doit jamais être inoccupé, des activités soutenues doivent gommer l’ennui qui pourrait résulter de l’isolement. Dans chaque camp, la journée commence par le lever des couleurs selon un cérémonial solennel, suivi souvent par une allocution. La journée est partagée en deux parts égales, d’un côté, le travail de chantier, de l’autre, l’éducation physique et l’instruction technique. Pour les illettrés et ceux qui n’ont pas leur certificat d’études des cours de rattrapage sont organisés. Le travail est considéré avant tout comme un outil éducatif. Il s’agit de produire en commun quelque chose d’utile au pays sans entrer dans des considérations de rentabilité: fourniture de bois de chauffage, de charbon de bois, construction de pistes et de chemins, initiation au travail du bois et du fer, à la maçonnerie... Mais l’essentiel est la formation morale. Elle a pour but de faire prendre conscience au jeune de ses devoirs d’homme et de ses responsabilités de citoyen, de cultiver le sens de la vergogne et de la dignité. Tout cela va être progressivement élaboré avec beaucoup de pragmatisme pendant les six mois de formation du premier contingent, soit jusqu’en février 1941, date à laquelle les jeunes furent libérés et rendus à leur famille. Très rapidement se posa la question de savoir si cette décision de conduite resterait une affaire sans suite ou si elle serait pérennisée sous forme d’un service national, ce qui semble bien avoir été l’idée du Commissaire Général dés le début. Ce fut le maréchal Pétain qui trancha, en déclarant au Commissaire Général de la Porte du Theil. «Faites-moi une armée». A ce stade, on peut penser que l’un et l’autre avaient encore le même dessein. Mais la méfiance initiale des Allemands vis à vis de cette institution va progressivement s’étendre au gouvernement de Vichy et se concrétiser au vu du rôle joué par les Chantiers d’Afrique du Nord lors du débarquement allié de novembre 1942. Paradoxalement ce sont les C.D.J. d’A.F.N. qui vont disparaître les premiers, parce qu’ils auront rempli les premiers et au mieux la mission pour laquelle ils avaient été préparés, mais leur disparition créait du même coup une situation qui interdisait pratiquement à leurs camarades de Métropole de pouvoir en faire autant. Le 8 novembre 1942, les alliés débarquent en A.F.N. Le hasard veut que le Commissaire Général de la Porte du Theil vienne d’arriver en Algérie pour une tournée d’inspection des C.D.J., accompagné par le Commissaire Régional Van Hecke qui les commande. Quelque temps avant son départ de France, le premier a été discrètement informé que le second avait d’étranges contacts avec le consul américain à Quant à Van Hecke, il ne perdit pas de temps, il obtint dans la foulée la mobilisation de ses C.D.J. et le rappel de ses anciens avec lesquels il constitua trois nouveaux groupements. Et l’entraînement militaire, mais cette fois avec l’armement, commença immédiatement. Le 15 décembre, ses effectifs transférés à l’Armée fourniront 40000 des 70000 hommes qui vont être engagés en Tunisie contre l’Africa Korps au premier trimestre de 1943, puis ils participeront à la campagne d’Italie, au débarquement en Provence et à la campagne de France et d’Allemagne. D’autres groupements installés en France fourniront de nombreux éléments de renfort pour les unités débarquées ou créées entre septembre 44 et le printemps 45[3] Personnellement, nommé lieutenant-colonel après avoir refusé une place au gouvernement provisoire, Van Hecke va prendre le commandement du 7° R.C.A. en cours de création, composé exclusivement de membres des Chantiers. Ce régiment de chasseurs de chars va se couvrir de gloire en Italie, en Provence, prendra Bourg-Saint-Maurice et participera à la prise de Strasbourg puis de Stuttgart.[4] Promu général après avoir commandé une brigade blindée, il n’en sera pas moins traduit devant un tribunal pour ’pétainisme’ à son retour en France. Il sera acquitté, et se verra ultérieurement qualifier de ’gaulliste’ par le général de Gaulle dans ses Mémoires.[5] Drôle d’époque!. Un autre sujet de polémique porte sur le rôle joué par les Chantiers dans l’alimentation du S.T.O., Service du Travail Obligatoire dans les usines d’Allemagne. Après l’invasion de la Zone Sud par la Wehrmacht, la situation va se détériorer rapidement pour les C.D.J. En effet, au cours de l’hiver 1942-43 les Allemands exigent l’envoi en Allemagne de 300.000 spécialistes et travailleurs français. Le gouvernement de Vichy crée donc le commissariat au S.T.O.[6], service qui obtient très peu de résultats, tant et si bien que les Allemands passent à la contrainte et en avril-mai 1943 déclenchent dans les grandes villes des rafles de jeunes qui sont déportés en Allemagne. Pour éviter ces procédés aveugles, Vichy décida d’appeler la classe 1942 pour le S.T.O. En Zone Sud un tiers de cette classe était aux Chantiers et le général de la Porte du Theil refusa de les livrer. Il les libéra donc par anticipation et les renvoya dans leurs foyers nantis d’une permission de 15 jours et d’une convocation pour le S.T.O. à l’issue. Il pouvait difficilement leur conseiller de déserter à l’issue de leur permission, c’est pourtant ce que fit plus de la moitié d’entre eux, les autres revinrent et furent dirigés vers les centres de rassemblement du S.T.O. Il est à noter que de nombreux cadres les suivirent par solidarité et, arrivés en Allemagne, y reconstituèrent les structures des C.D.J., y firent entrer les autres travailleurs français qui le désiraient, et se constituèrent leurs interlocuteurs vis à vis des Allemands. En septembre 1943 Laval informe le général de la Porte du Theil que les Allemands exigent l’envoi en Allemagne de la totalité des hommes des C.D.J.. Le général refuse et ajoute que son état-major a pour mission de disperser les hommes s’il advenait qu’il ne revint pas d’un de ses voyages à Vichy. Le lendemain, à la demande de Laval, il rencontre seul le chargé d’affaires allemand et après un entretien orageux, il ne cède rien. Le chargé d’affaires fera son rapport et l’Allemagne reportera son exigence au 1er janvier 1944. Les slogans ont la vie dure. Il a suffit qu’un jour on écrive que "les Chantiers de la Jeunesse ont servi de réservoir pour la main d’œuvre française en Allemagne" pour que cette opinion devienne un fait historique. En réalité, il a pu être établi à la suite de plusieurs études que le pourcentage des CJF partis au S.T.O. n’a pas dépassé 2,44 % du total.[7] Le 27 décembre 1943, Laval notifie au général de la Porte du Theil que Ribbentrop exige son éviction immédiate. Rendez-vous est pris pour la semaine suivante. Le 3 janvier 1944, le général se rend à Vichy pour sa visite d’adieux. Le lendemain il est arrêté par les Allemands et déporté en Allemagne. Un nouveau Commissaire Général plus docile sera désigné pour le remplacer, mais les cadres des Chantiers s’organiseront pour le neutraliser, certains cadres démissionneront, la majorité restera pour tenter de sauver les Chantiers, d’autres seront arrêtés et déportés par les Allemands. Dans les mois qui suivent de nombreux cadres et jeunes vont rejoindre les maquis et après les débarquements, très nombreux seront ceux qui rejoindront l’Armée française. On peut toujours refaire l’histoire. On peut toutefois imaginer ce qu’il serait advenu des jeunes des Chantiers entre l’été 1943 et l’été 1944 si leur chef avait décidé de rester en AFN. Les C.D.J. seront dissous en trois étapes, en juin 1944 par les Allemands, le 5 juillet par le gouvernement d’Alger et le 13 décembre par le gouvernement provisoire de la République. Ils auront décidément eu la vie dure. 10 juin 1944 : Suite à la directive allemande du 13 mai 1944 prescrivant la dissolution des chantiers, le gouvernement de l’Etat français abroge les dispositions de la loi du 18 janvier 1941. Les jeunes sont transférés à l’organisation Todt pour la construction du mur de

l’atlantique. . Depuis 1938, les nazis ont défini "l'Arbeitseinsatzpolitik"

qu'Hitler réaffirmera dans son discours du 9 novembre 1941 : "Dans

les territoires occupés que nous contrôlons, nous ferons travailler

jusqu'au dernier pour nous". En violation du droit

des gens et de l'article 52 de l'annexe de la Convention de La Haye, ils vont,

avec la complaisance du gouvernement de Vichy s'appuyant sur les préfets,

la police, la milice et les services de la main d'oeuvre, avec souvent également

la coopération d'un certain patronat, déséquilibrer l'économie

de la France. En créant un chômage artificiel (fermeture de

chantiers, concentrations d'entreprises), en usant d'un chantage psychologique

(la Relève), en instituant pour les hommes de 18 à 50 ans un

certificat de travail dont le port sera rendu obligatoire en avril 1943, les

nazis asserviront peu à peu la main-d'oeuvre de notre pays à grand

renfort de propagande mensongère. Le processus est en cours. Il passera par différents

stades au fur et à mesure de l'évolution des hostilités,

allant de l'appel aux volontaires à la contrainte directe pour s'achever

par la levée en masse. Ce sont ces

diverses phases que nous allons resituer d'octobre 1940 à juin 1944. La

montée en charge révèle la volonté hitlérienne

de palier les vides creusés dans ses usines par la mobilisation de ses

propres ouvriers devant l'offensive de plus en plus pressante des forces alliés. Elle révèle également la volonté de

priver les forces d'opposition d'un vivier de résistance à

l'occupant. Jouant sur le chômage artificiellement créé,

en privant les usines des indispensables matières premières,

promettant des salaires lucratifs et des conditions d'existence agréables,

les Allemands ouvrent des bureaux d'embauche. Le résultat est médiocre, si bien qu'en février

1942, ils ferment les chantiers du Commissariat au chômage pour tenter

d'accélérer le mouvement. D'OCTOBRE

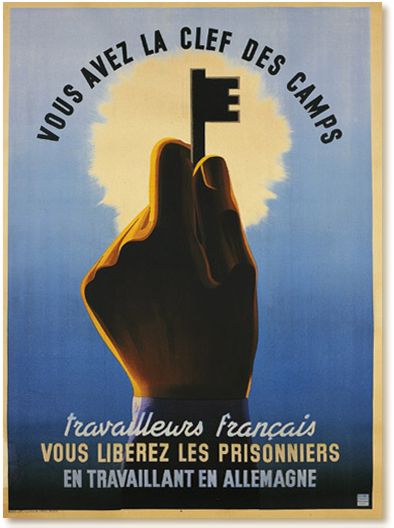

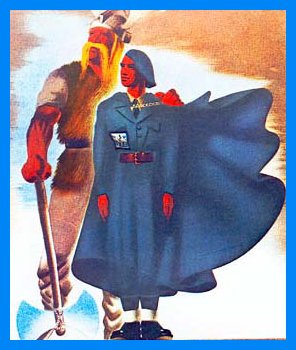

1940 A JUIN 1942, Affiche non signée datant probablement

de 1942, mais réimprimée à plusieurs reprises, 56x38.

rappelons l'accord allemand pour le financement partiel de cette campagne

organisée par le Ministère de l'Information du gouvernement de

Vichy. Deux évènements en avril vont précipiter

cette "escroquerie". Saückel, Gauleiter de Thuringe, est nommé

par Hitler plénipotentiaire général au service de la

main-d'oeuvre dans les territoires occupés et Laval devient président

du Conseil. Ensemble, courant mai, ils signent un protocole suivant lequel

l'envoi de 500.000 Français permettrait la libération de

prisonniers. "Un nouvel espoir

se lève pour nos prisonniers. Je sais que l'on n'a jamais fait appel en

vain à la raison et la générosité des ouvriers de

France. C'est vers eux que maintenant que je me tourne, car c'est d'eux pour une

large part que va dépendre le sort de nos prisonniers...." On veut faire croire au pays que trois ouvriers partis, c'est un

Prisonnier de Guerre qui reviendra ; en réalité seuls les spécialistes

sont pris en compte. L'escroquerie échoue

en dépit d'une propagande et d'une pression morale. Ils attendaient

150.000 spécialistes, ils n'en eurent que 17.000 au 1er Septembre. L'appel aux volontaires a été un fiasco; d'autre

part, Speer a été chargé de la mobilisation des

travailleurs allemands, ce qui, pour lui, implique leur remplacement par des

travailleurs étrangers. Le 22 août 1942, Saückel prend une ordonnance précisant

les conditions d'emploi des travailleurs dans les pays occupés. En

France, il en résulte la loi du 4 septembre, publiée au J.O du 13 qui décide que : "Toute

personne du sexe masculin de plus de 18 ans et de moins de 50 et toute personne

du sexe féminin de plus de 21 ans et de moins de 35 peuvent être

assujetties à effectuer tous travaux que le gouvernement jugera utile

dans l'intérêt de la Nation."C'est la réquisition pure et simple, la première

phase de la mise en place du Travail Obligatoire. Elle est complétée par un décret du 19 et

une circulaire d'application du 22 septembre faisant obligation à ces mêmes

personnes n'ayant pas une activité d'au moins trente heures hebdomadaires

d'en faire déclaration à la mairie... Ne perdons jamais de vue

que, Vichy s'étant prêté à créer le chômage

artificiel, le piège se referme. Peines de prison et amendes visent ceux

qui enfreignent ces dispositions. Les fichiers d'entreprise sont contrôlés, tout

embauchage ou licenciement soumis à l'autorisation de l'Inspection du

Travail. Toutes ces dispositions avec l'appoint de l'administration ne

donnent pas les résultats escomptés. A la réquisition, on

ajoute les rafles aveugles à la sortie des usines, des cinémas,

dans la rue. Ce n'est plus seulement une recherche de spécialiste mais

une chasse à l'homme. La milice de Darnand s'y distingue et le

gouvernement de Vichy fait rechercher les réfractaires. (Sources Ministère de la Production industrielle, DG du

18 février 1943) Bien que Vichy ait pris l'engagement de faire rechercher avant

le 25 janvier 1943 37.000 réfractaires de la métallurgie, Saückel

adresse une circulaire : "On peut en France faire pression et

employer des mesures plus sévères dans le but de se procurer de la

main d'oeuvre". Le 10 janvier, à Paris, il réclame

avant le 15 mars l'envoi de 250.000 ouvriers dont 150.000 spécialisés.

Une circulaire du 2 février exige des préfets un recensement général

des Français nés entre le 1er janvier 1912 et le 31 décembre

1921. Le 15 février, le Conseil des Ministres décida : L'Histoire retiendra également,

autre point important, que la résistance intérieure manquait de

moyens en ce début 1943 pour accueillir en masse les ressortissants de

cet acte dit loi.C'est seulement en Juillet

1943 que le Conseil national de la Résistance fondera le C.A.D. (Comité

d'Action contre la Déportation pour le travail forcé en Allemagne)

dont la direction fut notamment confiée à MM. Charles Laurent et

Yves Farge. Nous insistons sur cette appellation ; pour l'organisme officiel de

la Résistance, notre épreuve était bien "une Déportation

pour le Travail forcé". "En application de la

loin du 4 septembre 1942, de créer un Service du Travail Obligatoire...

pour mettre un terme à l'inégalité choquante qui faisait

peser seulement sur les ouvriers des charges qui doivent être équitablement

réparties sur tous les Français, quelle que soit leur catégorie

sociale... ce texte législatif rend le Service du Travail Obligatoire aux

champs, à l'usine, à l'atelier pour tous les jeunes gens nés

entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922". La note sentimentale de l'égalité sonne faux. Elle

n'est que la couverture d'une nouvelle capitulation devant l'occupant ; une

capitulation qui trahit la jeunesse de France en la vouant à la Déportation

du Travail. Art. 2 - Sans préjudice de

l'internement administratif, le préfet peut prononcer une amende

administratif de 10.000 à 100.000 francs contre quiconque, y compris les

membres de la famille de l'intéressé, aura sciemment hébergé,

aidé ou assisté, par moyen que ce soit, une personne qui s'est

soustraite aux obligations résultant des lois des 4 septembre 1942 et 16

février 1943 relatives au service du travail obligatoire. Sera passible

des mêmes sanctions celui qui aura provoqué, par quelque moyen que

ce soit, toute personne soumise aux lois susvisées à se soustraire

à ses obligations. Fait à Vichy, le 11 juin 1943.

Devant le peu d'empressement mis à

répondre aux convocations, Laval durcira le ton dans un discours du 5

juin : "Pour mettre un terme à

l'arbitraire et à l'injustice, j'ai décidé d'appeler la

classe 42 sans exception... il en est jusqu'à ce jour qui se sont dérobés

à leur devoir... les défaillants, je tiens à le répéter,

ne seront pas des profiteurs. Des instructions ont été données

et des mesures rigoureuses seront prises - même contre leurs familles ou

des complices - qui les mettront dans l'impossibilité de se soustraire

longtemps à un devoir qui s'impose à tous". Les Chantiers de jeunesse sont à leur tour touchés

par ces mesures. Fin juin 1943, 400.000 Français, du fait du zèle

intempestif des préfets, des maires et de la police, avaient été

emmenés en Allemagne, contraints et forcés. La plus grande partie

issue de milieux laborieux n'avait pu, dans un état policier, sans

relations, privés de cartes d'alimentation, trouver l'échappatoire.

Que ceux qui, aujourd'hui, clament "ils n'avaient qu'à pas partir"

se remémorent les circonstances du moment. C'est à eux qui parlent

également de passivité que nous dédions cette photo qui

nous a été confiée par un Combattant Volontaire de la Résistance,

outré de ces assertions calomnieuses. Les besoins de l'Allemagne en main d'oeuvre se font de plus en

plus pressants, alors que les ordres de réquisition en France se heurtent

à une résistance accrue due au développement des maquis. Saückel exige un élargissement aux trois classes 40,

41 et 42. Ce sera l'objectif de la loi du 1er février 1944 qui étendra

la réquisition à tous les hommes de 16 à 60 ans. On procédera

au peignage des entreprises sans grand succès bien que certains patrons

aient largement collaboré. Les rafles, elles, s'intensifient. Fin mars, une circulaire du délégué

pour la zone nord du secrétariat général au maintien de

l'ordre décrète : "Tous les hommes âgés de 18 à

45 ans seront présumés suspects ou dirigés sur un centre de

triage". Peignage,

rafles, recherche des réfractaires n'offriront dans le 1er semestre

1944 que 40.000 hommes... l'Allemagne en espérait 273.000 ! Il aura

fallu le débarquement pour que reste lettre morte la demande de Saückel

du 6 juin de mobiliser la classe 1944 en son envoi en Allemagne. Que la Propaganda Staffel et la presse

collaboratrice de l'époque aient donné de notre existence une

image d'Epinal ne saurait surprendre. Mais que d'aucuns, près d'un

demi-siècle après, veuillent la perpétuer relève non

seulement de l'affabulation mais de la calomnie. Le logement : en baraques avec des chambrées surchargées, des

paillasses, souvent sans chauffage. La nourriture : réduite au strict minimum; les soins sanitaires

ridicules, les conditions d'hygiène pas même élémentaires. Les horaires de travail :un document du 3 juillet 1945 de la sous-direction de la

documentation du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés

ne laisse aucun doute sur les chiffres qui vont suivre : entre 60 et 72 heures

hebdomadaires en moyenne générale avec, dans certains cas, des

pointes allant jusqu'à 84 heures. Les salaires :l'équivalence avec les salaires payés aux

ouvriers allemands n'était que mensonge. Non seulement ils étaient

amputés de retenues pour le logement, la nourriture, les impôts,

mais tout était prétexte à amendes. Oser dire que les

travailleurs déportés ont gagné de l'argent est scandaleux. Les permissions :elles furent très rapidement supprimées, leurs bénéficiaires

ayant très souvent oublié de revenir. Un document du 21 septembre

1943 des archives du Commandant militaire en France précise que 48.356

n'ont pas rejoint leur camp entre le 1er mai et le 31 août 1943. Là encore, tout en insistant sur la différence

entre les camps de concentration et les lager de la Déportation du

travail, nous ne pouvons admettre que l'on parle de conditions de vie

confortables. La non-assistance officielle de la Croix-Rouge, l'absence totale

de protection des lois internationales, la non-existence d'un service de santé

autonome, d'où la rareté des rapatriements sanitaires, et les

difficultés qui, ultérieurement, rendront délicates la

reconnaissance des maladies ou infirmités contractées en

Allemagne, la suppression rapide des colis familiaux, la précarité

vestimentaire et surtout le manque de nouvelles de nos familles ont laissé,

chez ceux qui sont revenus, des séquelles physiques et morales indéniables. Au total, environ 650 000 travailleurs requis sont partis en Allemagne. Environ 6 à 8% y sont morts, notamment sous les bombes alliées en 1944 et surtout 1945. D'autres ont péri accidentellement, de maladie ou encore victimes de la répression nazie dans les camps de rééducation au travail " Arbeitseriehungslager " où les travailleurs étaient envoyés pour désobéissance. Dès 1945, les victimes de la guerre, prisonniers, déportés et anciens S.T.O se regroupent pour défendre leurs intérêts. [Compiègne].

Bibliographie

[1] Service du Travail Obligatoire en Allemagne pour alimenter en main d’œuvre étrangère les usines guerre allemandes. [2] Selon l’annexe 11 des pièces justificatives de l’ouvrage cité en Bibliographie (page 193) le total des contingents incorporés a atteint 405.000 h en métropole et 75.000 h en Afrique du Nord, auxquels s’ajoutent 10.000 cadres, soit 490.000 environ. [3] Outre le 7e RCA déjà cité, des CJF à la 3e DIA (4e RTT, 49e RI), à la 2e DIM (20e BCP, 5e RTM), à la 4e DMM ( 27e RI), à la 1ère DI (43e RI), à la 9e DIC (21é, 23e et 6e RIC), à la 27 DIA (dans toutes les unités), à la 10e DI ( 18e RI), ainsi que dans une dizaine de corps de réserve générale. [4] Il se verra attribuer la fourragère de la Croix de Guerre 39-45 et son chef sera fait commandeur de la Légion d’Honneur par le général de Gaulle à Strasbourg le 11 février 1945. [5] Mémoires de Guerre, tome 2 (1956) Paris, Plon, page 43. [6] Loi du 16 février 1943 [7] L’annexe 51 du document cité en bibliographie donne les chiffres suivants. Juin-décembre 1942 (1er départ): 240.000. Pas de STO. Janvier-mars 1943 (2e départ): 250.000. Pas de STO. Mai-octobre 1943 (3e départ): 125.000, dont 16.000 CJF Octobre à février 1944. Arrêt de départs. Février à juin 1944. 40.000 (dont quelques groupes CJF de 300 à 500 provenant des rafles) Au total, sur 655.000 travailleurs en Allemagne, 16.000 proviennent directement des CJF, soit 2,44 %. [8] Bibliographie. Histoire des Chantiers de Jeunesse racontée par des témoins. Actes du colloque d’histoire . 12 et 13 février 1992. SHAT . Vincennes. Cet ouvrage de 290 pages, outre les 36 interventions du colloque, contient une importante annexe bibliographique (pages 250 à 276) fort utile pour toute étude sur les Chantiers de Jeunesse, en particulier: l’état des séries détenues aux Archives nationales et au SHAT, une liste d’ouvrages d’époque ou postérieurs consacrés au sujet, une abondante sélection d’articles de revues et journaux, une liste d’ouvrages portant sur les chantiers et la Résistance, les évasions par l’Espagne, les Chantiers et l’Armée, Vichy et les Chantiers de Jeunesse, l’Ecole des cadres d’Uriage, la mission Chantiers en Allemagne |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Il retrouvera à proximité (quelques kilomètres) son ami d'enfance Armand GUIS vivant de son côté des conditions plus difficiles.

Il retrouvera à proximité (quelques kilomètres) son ami d'enfance Armand GUIS vivant de son côté des conditions plus difficiles. Roger profitera d'un bombardement allié, sur la gare voisine du camp, pour s'enfuir et regagner les Aygalades en mars 1943. Il vivra en semi-clandestinité, travaillant en fôret avec son oncle Félix (Charbonnier durant cette période) ratisssants les collines d'Auriol et Saint-Zacharie, sur les flancs de la Sainte-Baume, jusqu'à la libération.

Roger profitera d'un bombardement allié, sur la gare voisine du camp, pour s'enfuir et regagner les Aygalades en mars 1943. Il vivra en semi-clandestinité, travaillant en fôret avec son oncle Félix (Charbonnier durant cette période) ratisssants les collines d'Auriol et Saint-Zacharie, sur les flancs de la Sainte-Baume, jusqu'à la libération.