Il est très difficile de déterminer les

débuts de l'occupation car il n'y a pas assez d'archives

locales. On trouve les premiers noms d'après un acte de

témoignage de 1289.

- Pierre Clerc, qui était de

Lugrin, présent dans un acte de l'abbaye de Meillerie, mais les

familles actuelles sont toutes venues de Novel.

- Benoit de Lajoux, qui deviendra Bened

- Jacquet du Maravent, puis Jacquaz pour enfin devenir Jacquier

- Vesin, mentionné en 1289. Le suivant

n'est mentionné qu'en 1420-1428 de Lajoux

- Vittoz, cette famille tirerait son nom, du

prénom Victorius, d'où : Victor, Victoz, Vitoz, Vittoz.

Dans toutes les paroisses, dès 1606, l'évêque enjoint le curé de tenir les quatre livres civils, baptêmes, communiants, mariages et décès

imposés 70 ans plus tôt, par le Concile de Trente.

A cette époque la paroisse compte 40 feux.

Les registres paroissiaux, également appelés registres de catholicité, sont tenus dans chaque paroisse par le curé. Ils sont composés de trois livres : le premier recense les baptêmes, le second les mariages, le troisième les sépultures.

Au XVIIIème siècle, la série des registres de catholicité est ininterrompue, mais de nombreux détails ne sont pas présents, comme l'âge au mariage, la profession des conjoints, l'heure du décés, le nom des parents du défunt... En 1773, le "Règlement pour la Savoie" impose aux curés certaines règles pratiques pour la tenue des registres et exige de leur part, l'établissement d'un second double, entreposé à la judicature mage, sous peine de cinquante livres d'amende. Les livres de catholicité sont alors mieux tenus et plus complets.

Le mariage

Le mariage

Le célibat restant un fait marginal, les mariages revêtent une importance considérable. Il est à la fois un acte religieux, de ce fait largement règlementé par l'Eglise, et un acte social influencé par des considérations politiques, économiques et culturelles.

Le choix du conjoint, doit avant toute chose, se plier aux interdits émis par l'Eglise. Les conditions de validité du mariage sont énoncées. Si elles ne sont pas respectées, elles constituent un "empêchement". On distingue les empêchements dirimants, entrainant la nullité du mariage, le proscrivant, des empêchements prohibitifs, considérés comme un pêché et sanctionnés, mais ne remettant pas en cause l'union. Ils peuvent être détournés, pour cela, les futurs conjoints doivent faire une demande de dispense, à leur curé.

Ce qui est frappant est la forte proportion de dispenses d'empêchement de consanguinité.

- Afin d'éviter l'inceste, l'Eglise interdit le mariage avec toute personne de parenté naturelle, résultant des liens du sang ; consanguinitas. Sont considérées comme parentes, toutes personnes ayant un trisaïeul commun, autrement dit, un lien de parenté, quelqu'il soit jusqu'au quatrième degré, c'est-à-dire quatre générations.

- Le mariage de toute personne parente par alliance : affinitas est prohibé. Ainsi, on ne peut épouser la soeur de sa belle soeur.

- On ne peut se marier avec les personnes intégrant la parenté légale : cognato legalis. Cas des adoptions.

- On ne peut se marier avec une personne de parenté spirituelle : cognato spiritualis. Par exemple, un veuf ne peut se marier avec la marraine de son enfant !

Cela est révélateur de la très forte endogamie de la communauté au XVIIIème siècle.

Dans tous les milieux sociaux, le mariage est considéré comme une affaire économique, sociale, culturelle, démographique et affective. En effet, le mariage crée une unité d'exploitation agricole, qui va désormais être autonome, nécessitant la possession d'un capital (maison, terrain, héritage...) et doit reunir des forces de travail. Les accords entre familles sont tacites et reposent sur de véritables stratégies patrimoniales, dictées par des pratiques successorales. Afin de maintenir l'équilibre des patrimoines et l'intégité du patrimoine foncier, les thollogands, comme l'ensemble de la France du sud, pratiquent un régime dotal. Ce dernier permet aux parents de choisir un seul héritier (ce n'est pas forcément l'aîné), qui récupèrera à la mort des parents, la maison et l'ensemble des biens matériels du foyer.

Les autres recevront, en compensation de la renonciation à l'héritage, une dot en argent proportionnée au niveau social de la famille. Ainsi, quand un héritier épouse une cadette, celle-ci apporte avec elle une somme d'argent, ce numéraire servira à payer la dot des autres enfants.

Tout est donc fait pour que les dots circulent et, afin de les récupérer, on procéde à de véritables échanges entre familles. Afin de maintenir l'équilibre des patrimoines on procède à des renchaînements d'alliance : si un héritier du lignage A marie une fille du lignage B, à la seconde génération ou au prochain mariage, une fille du lignage A mariera un héritier du lignage B. Ainsi, les dots s'annulent et on évite d'amputer le numéraire. Mais toujours, les familles sont alliées sur plusieurs générations et tentent d'avoir une réciprocité maximum, bien que ces stratégies entrent en contradiction avec les lois écclésiastiques édictées plus-haut. Ces dernières doivent donc être détournées par des dispenses d'empêchement.

Ainsi, deux familles ont à peu près, le même niveau de fortune, condition indispensable à la stratégie patrimoniale. La règle pour le choix du conjoint est donc l'homogamie, bien que l'imperméabilité ne soit pas jamais totale (la profession des conjoints n'est pas toujours spécifiée sur les registres).

Accordailles : réunion des futurs époux et de leurs parents, souvent en présence d’un notaire, pour conclure le mariage et régler les problèmes matériels du futur couple (apports

de chacun, importance de la dot, régime des biens…) Les accordailles précédaient les fiançailles.

Fiançailles : A Thonon, les fiançailles se célébraient le jour de la St-Pierre, patron des pêcheurs, selon un touchant cérémonial. Les jeunes gens entraient ensemble dans l'eau, ramenaient ensemble un caillou que le père du jeune cassait en deux, une moitié pour chacun. L'année suivante, si le projet demeurait, ils entraient dans l'eau et se donnaient à boire dans leurs mains. Les témoins criaient alors : "Saint-Pierre, reçois-les dans ta barque".

Repentailles : dédommagement versé autrefois par celui ou celle qui rompait ses fiançailles à sa promise ou à son promis.

Épousailles ou épousages : célébration du mariage.

Les rapports entre hommes et femmes sont également marqués d'interdits et d'obligations réciproques. L'homme préside aux transports, s'occupe des mulets ou des chevaux. Il détient l'argent, peut fréquenter le cabaret La femme ne peut fréquenter seule des étrangers au village, ne porte pas le "casse-cou" ou ne pourra payer le vin au cabaret que le jour de la St-Blaise ou de St-Sylvestre.

Le patrimoine

Le patrimoine

La tentation était grande, pour un testateur soucieux de la durée et de la prospérité de sa famille, de garantir la cohésion de ses biens en usant de la clause

fideicommissaire qui, de génération en génération, réservait par priorité la succession, aux aînés, fils ou neveux, au nom de la nécessaire conservation de la puissance et du rang des familles, surtout chez les nobles et notables.

Le droit confirmait les usages qui accordait au père une autorité romaine sur toute la famille. Et d'abord sur l'épouse, éternelle mineure en Savoie : le mari gérait ses biens en même temps que les siens propres. Il tenait les comptes de la maison. Exercant la "maîtrise" du ménage, il ne laissait à sa femme qu'une responsabilité réduite. Certes, les circonstances pouvaient contraindre l'époux à envisager un transfert de pouvoir.

Face à la mort, lorsqu'il avait des enfants encore jeunes, il confiait souvent leur tutelle à sa femme, à qui il accordait, en même temps la gestion et l'usufruit de ses biens, à charge pour elle de les transmettre plus tard à ses héritiers au moment où ils se marieraient, ou à un âge déterminé.

En compensation, l'heritier ou les héritiers universels désignés par le défunt, assureraient à leur mère une pension annuelle et l'usage d'un logement.

Sa situation était évidemment consolidée, si le testateur l'avait déclaré elle-même, son héritière universelle sous condition de restituer l'héritage aux enfants nommément désignés dans l'acte.

Non moins remarquable était la dépendance du "fils de famille", qui n'était libéré de la puissance paternelle, ni par le mariage, ni par la majorité fixée à trente ans en Savoie. (30 ans pour les hommes et 25 pour les femmes. Aucune disposition légale, civile ou canonique ne stipulait un âge en matière de fiançailles ; l'âge minimum du mariage était fixé à 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles.) L'ensemble de ses biens restait la propriété du père, tant qu'il vivait sous le toit de ce dernier. Marié, il était maintenu dans une étroite dépendance matérielle puisque le montant ou les fruits de la dot apportée par la bru étaient en général versés au père qui fournissait les "aliments" au jeune couple et acquittait ses principales dépenses en dressant un interminable état de doit et avoir, à liquider au moment de la succession. Seul l'acte d'émancipation libèrait le fils de la tutelle paternelle, en lui conférant l'indépendance économique et juridique.

Les familles considéraient que le mariage de deux héritiers s'inscrivait, avant tout, dans une politique d'équilibre général des patrimoines.

A l'époque qui nous occupe, les seigneurs détiennent toujours le droit d'échute. Autrement dit, si un taillable décède sans enfant ni co-diviseurs, ses biens sont repris par le seigneur après sa mort. C'est une condition qui se transmet de manière héréditaire à tous les descendants jusqu'à l'infini, même s'ils exercent des professions libérales ou religieuses. Un taillable, n'ayant qu'une fille, peut en Chablais, lui transmettre ses biens mais, il ne peut tester librement et il est obligé de ne transmettre ses terres qu'aux personnes empêchant l'échute, c'est-à-dire, soit à ces enfants, soit à ses co-diviseurs.

Or, en Chablais, cette toute puissance paternelle continue d’une certaine façon à se manifester après la mort du père. Émancipés par cette disparition, les fils forment désormais des feux juridiquement distincts mais tout en conservant des parcelles en commun. Dans près d’un cas sur deux, l’indivision intéresse même la plus grande partie de l’exploitation. À propos de ce qui motive ce report du partage et son caractère incomplet, deux thèses classiques peuvent être rappelées : il s’agirait, soit de retarder le morcellement du patrimoine familial, à une époque où pointent le « monde plein » et la « faim de terre » (motivation défensive), soit de maintenir sur place une force de travail suffisante pour faire vivre une exploitation importante, souvent très éclatée dans l’espace et dans laquelle l’élevage tient une grande place (version offensive).

Le contexte médiéval savoyard permet d’en rajouter une troisième : comme taillables, la plupart de nos paysans sont soumis au droit d’échute, c’est-à-dire à une forme atténuée du droit de mainmorte ; une sujétion d’ailleurs confirmée par les comptes de châtellenie. Or, ce prélèvement seigneurial sur les biens du taillable défunt ne s’applique pas aux biens indivis.

Une autre question est de savoir si l’un des frères tient dans ce type d’association une place dominante. L’absence de registres de notaires, donc de testaments et, par conséquent, de règlements de succession, ne permet pas de répondre facilement. L’ordre de nomination des frères donne peut-être un début de réponse : l’aîné le premier (du moins peut-on le penser), suivi de ses cadets et, en dernier, leur éventuel neveu, fils d’un frère décédé. Or, on remarque que cet aîné supposé est toujours celui qui, à titre individuel, reconnaît le plus de parcelles. C’est donc lui qui a la plus grande autonomie et, sans doute, l’autorité la plus forte. Le cas échéant, on peut supposer qu’il s’agit effectivement de biens d’héritage. Le résultat suggère qu’en matière successorale, si la coutume prévoyait le partage, la pratique courante consistait à avantager l’un des héritiers, sans doute le fils aîné. C’est lui, certainement, qui, une fois le père mort, devait faire figure de chef d’exploitation. Ce type d’indivision était-il durable ? Le fait qu’on ne rencontre pas de frères dont les biens soient totalement séparés plaide pour l’affirmative. En revanche, les cas d’indivision totale ou majoritaire étant nettement moins fréquents (50 %), on peut supposer qu’un partage du gros de l’exploitation intervenait assez rapidement, quitte à conserver quelques parcelles communes. Outre leur usage pratique (il s’agit surtout de bois ou de prés), celles-ci permettent de maintenir serrés les liens familiaux (pour le meilleur et pour le pire !).

A contrario, la fréquence des cas de parcelles mitoyennes appartenant à des individus portant le même nom, et qui sont sans doute des parents plus ou moins proches, montre qu’à moyen terme, la solution du partage, non seulement des biens mais des parcelles elles-mêmes, l’emportait. La meilleure preuve en est l’absence totale de cas avérés d’indivision entre cousins. Il y a donc bien, sur le moyen terme, tendance au morcellement des patrimoines, une tendance qui peut être combattue par les familles au moyen du mariage, de l’achat ou de la prise en tenure de nouvelles parcelles ou encore, lorsque cela est possible, par le défrichement.

LES FAMILLES DE THOLLON

LES FAMILLES DE THOLLON

La population est de 750 habitants demeurant dans 151 maisons plus les chanoines et leur personnel résidant au Prieuré de Meillerie.

65 noms de famille différents existent.

Dans cette évocation seules 6 familles sont étudiées étant présentes au-moins dans quatre paroisses différentes du Pays d'Evian. Il a été fait une différence entre habitant et propriétaire. Est considéré comme habitant le propriétaire d'une maison sur le territoire de la paroisse. Pour le propriétaire est mentionné le mas où il possède le plus de biens fonciers.

Les BLANC

Blanc Antoine feu Blaise habite Dessous le Roch.

Blanc Bernard feu Claude, Blanc Claude feu George, Blanc George feu André, Blanc Jean-Pierre et les hoirs, Blanc Joseph feu Noël habitent au Maravant.

Blanc Pierre feu Gabriel habite à Lajoux.

Blanc Rose veuve de Nicolas Cachat habite sur le Cret.

Blanc Blaise feu André, propriétaire à Sauvalles.

Blanc Claude feu Amédée, propriétaire au Grand Pré.

Blanc Claude feu Jean-François, propriétaire à Trivié et Planté.

Blanc Claude feu Jean et frères, Blanc Françoise feu Gabriel propriétaire à Trivié.

Blanc François feu Michel, propriétaire au Champ du Tronc.

Blanc Françoise feu Michel, propriétaire à Molliera.

Blanc Gabriel et Blanc Jean sont propriétaires à Coutallet.

Blanc George feu Amédée, propriétaire au Champ du fond.

Blanc Jean feu André et Blanc Marie feu Michel sont propriétaires à Grie.

Blanc Jacques feu Pierre, propriétaire à Lajoux.

Blanc Jean-François feu André, propriétaire à Louaire.

Blanc Jean-François et consorts, propriétaires au Pagay.

Blanc Jean-François feu François et consorts, propriétaires à Faugeais.

Blanc Pierre-François et consorts, propriétaires au Planté.

Blanc Pierre-François feu Gabriel et frères sont propriétaires aux Rasses.

Huit familles demeurent à Thollon

Huit familles demeurent à Bernex

Trois familles demeurent à Evian

Quatre familles demeurent à Lugrin

Cinq familles demeurent à Maxilly

Une seule famille demeure à Neuvecelle

Huit familles demeurent à Publier

Six familles demeurent à Saint-Paul

C'est le troisième nom de famille le plus fréquent en Haute Savoie.

Les CACHAT

Cachat Bernard et frères feu Joseph, Cachat François feu Blaise et Cachat Hiacinthe et frères feu Nicolas habitent Mollié Dessous.

Cachat Gabriel feu Michel habite Meillière.

Cachat Nicolas feu Pierre habite Prés Communaux.

Cachat André feu Pierre, propriétaire au Maravant.

Cachat Joseph feu Claude, propriétaire à La Chapelle.

Cachat Michel feu Garin et consorts, propriétaires au Champ du Nant.

Cachat Nicolasse et frères feu Pierre, propriétaires à Benioz.

Cachat Nicolas feu Pierre et consorts, propriétaires au Mollié de Beuloz.

Cinq familles demeurent à Thollon

Trois familles demeurent à Saint-Gingolph

Une seule famille demeure à Lugrin

Au XVIIIe siècle, des Cachat demeurent à Laprau ou à Meillerie.

Les JACQUIER ou JAQUIER

Jaquier André feu André, Jaquier André feu Pierre, Jaquier Claude feu André et frère, Jaquier Claude feu Bernard, Jaquier François feu André et Jaquier Mauris feu François et frère habitent Lajoux.

Jacquier François et consort, Jacquier Jean et Jacquier Michel feu Claude habitent Meillière.

Jaquier Jaque feu André habite Benioz.

Jacquier André feu Claude, Jacquier Jaque fils de Claude et Jacquier Michel feu Jean sont propriétaires à Lajoux.

Jaquier André feu Jaque et Jaquier Antoine feu Guillaume, propriétaires à Fauvale.

Jacquier François feu Blaise, propriétaire à Louchy.

Jacquier Jacobette feu André, propriétaire au Champ du Nant.

Jacquier Jaque feu Gabriel, propriétaire à Grand Pré.

Jacquier Jean et consort, propriétaires à Coutallet.

Jacquier Jean-François feu André et consort, propriétaires à Corty.

Jacquier Jean feu Michel et consorts, propriétaires à Tronc.

Jacquier Joseph fils de Claude, propriétaire à Louaire.

Jacquier Mauris feu Claude et frère, propriétaires à Recard.

Jacquier Michel, propriétaire aux Etallent.

Jacquier Pierre et consorts, propriétaires à Meillière.

Dix familles demeurent à Thollon

Trois familles demeurent à Bernex

Trois familles demeurent à Evian

Quinze familles demeurent à Lugrin

Deux familles demeurent à Neuvecelle

C'est le onzième nom de famille le plus fréquent en Haute Savoie.

Les PERTUISET

Pertuiset Aimé feu Bernard habite au Maravant.

Pertuiset Aimé, propriétaire aux Rasses.

Pertuiset Aimé feu André, propriétaire au Cret.

Pertuiset André feu André, propriétaire à Bugnaux.

Pertuiset Claude feu Bernard, Perthuiset Etienne feu François, Perthuiset Guillaume feu Jean, Perthuiset Louis feu François, Perthuiset Louis feu Jean sont propriétaires à Loussy.

Pertuiset François feu Jean et Perthuiset Louis feu Jean, propriétaire au Champ du Tronc.

Pertuiset Claude, propriétaire au Champ du Nant.

Perthuiset Joseph feu Jean, propriétaire à Mellay.

Pertuiset Pierre feu François et consort, propriétaires à Mollié de Louchy.

Une seule famille demeure à Thollon

Une famille demeure à Evian

Dix familles demeurent à Lugrin

Etymologie : Pertuis du verbe pertuiser signifiant trouer, faire une brêche;

Les VESIN ou VOISIN

Voisin Blaise feu Gabriel et frère, Voisin françois feu Jacques et consorts, Voisin Gabriel et frère feu André, Voisin Gabriel feu George et consorts, Voisin Guillaume feu Jean, Voisin Jacques feu François, Voisin Michel feu Claude et Voisin Roch feu Jacques er Voisin Pierre feu Thomas et consorts habitent Sous Les Vesin.

Voisin François feu Guillaume, Voisin Gabriel feu Roch, Voisin Jean feu Roch, Voisin Michel et Voisin Pierre et frère habitent à Meillière.

Vesin François et frère feu Gabriel, Voisin Joseph feu Claude et Voisin George feu Michel et frère habitent Mellay.

Voisin François feu Thomas et consorts habitent Dessous le Roch.

Voisin gabriel feu André dit Allegiant habite à Bugnaux.

Voisin Gabriel et frère feu George et Voisin Jacques et frère feu André habitent Sous Chez Vittoz.

Voisin Jaques feu Jean habite Lajoux.

Voisin Jean feu Aimé habite Louaire ou Meillière.

Voisin Blaise feu André, Voisin Claude feu André et consorts sont propriétaires Sous Les Vesin.

Voisin Drion feu André, propriétaire à Losero.

Voisin François feu François et Voisin Jacques feu Gabriel, propriétaires à Mellay.

Voisin François et frère, propriétaires à Meillière et Sur Les Grey.

Voisin François feu Gabriel, propriétaire à Dernier La Chaux.

Voisin François, propriétaire Sur Les Greys.

Vesin André feu André et consorts, Voisin Gabriel et frère feu Aimé et Voisin Jean feu Michel et consorts, propriétaires au Recard.

Voisin François feu Guillaume et frères, Voisin Michel feu François, propriétaires à LA Faconnaire.

Voisin François et frère feu Jean-François, propriétaires à Benioz.

Voisin François feu Gabriel et consorts, propriétaires à Champ Florent.

Voisin les hoirs de feu François, propriétaires au Coutallet.

Voisin Gabriel, Voisin Jean et Voisin Gabriel feu Rollet, propriétaires à Meillière.

Voisin Gabriel et frère et consort feu André, propriétaires à Clos Blanc.

Voisin Gabriel feu Gabriel, Voisin Gabriel feu André et Voisin Jean feu Michel et consorts, propriétaires à La Combaz.

Voisin Guillaume feu Bernard et Voisin Michel feu Guillaume, propriétaires à Tronc.

Voisin Jacques feu Jacques, propriétaire au Planté.

Voisin Joseph feu Michel, propriétaire à Lajoux.

Voisin Pierre feu Aimé, propriétaire à Bois Lugrin.

Voisin Pierre et consorts, propriétaires à Fallère.

Voisin Pierre feu Bernard, propriétaire au Mollard.

Vesin Antoine, propriétaire aux Mémises.

Vingt deux familles demeurent à Thollon

Une famille demeure à Evian

Une famille demeure à Lugrin

Une famille demeure à Neuvecelle

C'est le cinquantième nom de famille le plus fréquent en Haute Savoie.

Les DUFOUR

Dufour Claude feu Pierre et Dufour Gabriel feu Blaise habitent Sur Le Cret.

Dufour Baptiste feu Blaise, propriétaire au Nouis.

Dufour Gabriel, propriétaire au Pageay.

Deux familles demeurent à Thollon

Deux familles demeurent à Evian

Trois familles demeurent à Larringes

Trois familles demeurent à Neuvecelle

C'est le cent vingt-deuxième nom de famille le plus fréquent en Haute Savoie.

Les Dufour étaient déjà présents au XIVe siècle au Pays d'Evian..

En fin du XVe siècle, Gabriel Dufour est châtellain de Thollon et son fils François jésuite favorisera la fondation du couvent des Visitandines à Evian avant leur départ en 1627 pour la ville déjà rivale de Thonon.

Hommes, femmes et enfants des montagnes de Savoie

Gravure de Labrousse. Conservatoire d'Art et d'Histoire de la haute Savoie - Annecy

| Arandel : (1700 de Bernex) |

Gaillet : (Fayet, Eglise, Lajoux, Chez Cachat) |

| Bened : (Chez les Aires, Lajoux) |

Jacquier : (Chez Cachat, Chez les Roch) |

| Blanc : (Maravent, Lajoux) |

Peray : Chez les Aires |

| Bochaton : (1680 de Saint-Paul) |

Poppon : (Nouy, Lajoux) |

| Busset : (Lajoux, Les Etrevex) |

Roch : (Chez les Roch, Chez les Vesin) |

| Cachat : (Fayet) |

Revillod |

| Chambat : (Nouy) |

Roilluz |

| Clerc : (Lajoux) |

Seydoux : (1700 Fribourg Suisse) |

| Curdy |

Thollenaz : (Lugrin) |

| Ducrettet : (des Gets) |

Vesin : (Fayet, Chez les Vesin, Lajoux) |

| Dufour : (Sur le Crêt) |

Vittoz : (Nouy, Chez les Roch, Sur le Crêt) |

A l'origine des noms de famille on rencontre souvent

Un prénom : Jacob a donné Jacques transformé en Jacquier; Benedictus a donné Benoît déformé en Béné et Bened.

Un nom de lieu : "servus", forêt, a donné Servoz; "crestus", cret a donné Ducret.

Un nom de métier : cordier transformé en Cordy puis Curdy; tisserand en Tissot; tuilier en Thiollay; barbier en Barbay, chasseur, braconnier en Braconnay; forgeron = Favre; fournier = Fornay; tanneur = Magnin; aubergiste = Taberlet

Un nom de fonction : clerc bien sûr à l'origine de Clerc; bailli à donné Bally; colporteur = Baratay, Mercier; conducteur de boeuf = Bouvet, Bovet, Bouvier; charpentier = Chapuis; tanneur = Coffy; fermier = Grange, Degrange.

Un aspect physique ou intellectuel : "pilosus" (chevelu) a donné Peillex et Pellet; étourdi = Brelat de brelaz; ahuri = Colliard; vif et sévère = Duret; taciturne = Grept, de petite taille = Mottet; roux a donné Rosset.

Un surnom ou sobriquet : Brun, Blanc, Borgne

Un nom de plante, fruit ou produits du sol : graine (grenaz) = Grenat; écorce de châtaignier (gruffon) = Gruffaz; nèfle (néploz) = Neplaz; pomme = Pommel;

poirier = Péray; rameau = Ramel; rave = Ravex.

Les terminaisons en "ay" sont propres au Chablais comme dans Péray ou Baratay, ailleurs on trouve Péry, par exemple.

Origine latine ou grecque :

Cachat : de Cassius, est un prénom masculin, d'origine latine, peu usité aujourd'hui.

Julliard : de Julius, est un prénom masculin, d'origine latine, d'où le mois de juillet. S'écrit aussi Juglard, Johannes et Johanetus.

Magnin : de Magnus, mot latin signifiant grand.

Pinget : de Pinus, de la famille des Pinacées, arbre dont le pin est la désignation générique.

Roch : de Rochus, prénom latin Rochus, Roch (du germanique Hroc, Hroggo, repos), plutôt que du latin rufus, rouge. Rosnoblet (alliance Roch + Noble en Savoie) et Roggo (Fribourg) viennent de ce prénom.

Servoz : de Salvius, est un prénom masculin, d'origine latine.

Servoz : du latin silva, en italien selva, en vieux français selve et serve, signifiant forêt.

Vittoz : de Victorius, est un prénom masculin, d'origine latine.

Perthuiset : du bas latin pertusus signifiant percé, troué.

Origine germanique :

Bochaton : de Bosc, mot d'ancien français, forme primitive de « bois ». Il est issu du terme germanique bosk- attesté en latin médiéval sous la forme boscus dès 704. Le mot existe encore sous cette forme graphique en normand et en occitan. On le trouve dans de nombreux toponymes et également dans certains patronymes.

Birraux : de Berold, est un prénom masculin, d'origine germanique en usage dans la Maison de Savoie.

Seydoux : de Sigdoef, vainqueur.

Thiollay : de Teud reck, juste pensant.

Les noms de lieu ou toponymie :

Chez : vient du latin casis, casa, à la maison de... suivi du nom du propriétaire.

Les combes : petite vallée d'origine celtique puis gaulois "cumba";

Cret : du bas latin crestum et latin crista signifiant petite montagne, mamelon ou petit plateau.

Moille ou Mouille : du bas latin molia désignant un terrain humide et marécageux.

La chaux : mauvais pré rocheux, hauteur dénudée. On peut rattacher ce mot à la racine préindo-européenne cal, indiquant la pierre, l’abri en pierre, et par extension, des pâturages d’altitude couverts d’herbages maigres. Cette racine cal ou car est à l’origine de carm ou calm ; la forme calm est passée dans le celtique puis dans le franco-provençal en évoluant en chaux.

Les pesses : nom donné aux bois. Du latin picea (pinus), le pin qui produit la poix, déformé en pëssê, pesse ou peisse en patois désignant l’épicéa en français.

Les plagnes : du latin populaire planea désignait au Moyen Age un replat d’altitude, un lieu défriché.

Les lanches : Lanche, Lantse, Lans, parfois écrits Lance et que le patois désigne par lanste-lansi (à ne pas confondre avec le terme lance en français), se réfèrent à des terrains escarpés en montagne, à des bandes de terrain allongées et en pente.

Chenevière : culture de chènevis chanvre, chènevière, patois chenavire, vieux français chènevier, ancien français chenevrai, « chenevière, lieu où l´on cultive ordinairement le chanvre », bas latin *canabaria, *canaperia, *cannaberiarum, etc., latin canabetum, cannabetum. La chènevière était située à proximité de la maison, dans une parcelle de dimensions réduites, mais au sol très fertile et abondamment fumé.

SOBRIQUETS DES FAMILLES

SOBRIQUETS DES FAMILLES

Dans les villages où les gens se mariaient beaucoup à l'intérieur du groupe, l'endogamie [21] faisait que les patronymes étaient relativement peu nombreux.

On adjoignait alors la filiation, paternelle - ou maternelle, si l'aïeule lointaine, ou la mère, avait une forte personnalité - en utilisant "à", ou "au" : Mile (Émile) à Grand ; Louis au Daude (Claude) ; Fanfoué à la Génie (Eugénie) ; ou encore le surnom, de personne : Zèbe à Capitaine, ou de métier : Léon au sabotier.

Les familles portent souvent un surnom collectif, héréditaire : Les Josons. Dans certaines régions, le surnom s'est incorporé officiellement au patronyme, pour l'état-civil : Avet-l'Oiseau, Périllat-Boîteux (Pays de Thônes). À Megève, on se sert de la préposition "ès" : Muffat-ès-Jacques.

Un patronyme peut relever de plusieurs catégories, sans parler des erreurs d'orthographe qui se perpétuent au fils des registres. L’orthographe précise des patronymes ne se fixe qu’en 1870, avec l’apparition du livret de famille.

En montagne, on constate la persistance de l'endogamie. Les relations préférentielles sont limitées à quelques communes et s'opposent à un grand vide relationnel avec certaines paroisses toutes proches.

La paroisse constitue le cadre naturel d'un choix conjugal qui répond à une règle tacite d'endogamie locale, car on songe avant tout à maintenir la cohésion des patrimoines en évitant les partages qu'entraineraient les mariages au-dehors.

La démographie historique a démontré que jusqu'au XIXe siècle, le conjoint était choisi dans 80 à 90% des cas dans un rayon de 8 à 10 km. C'est-à-dire les deux heures que mettait à pied le jeune homme pour aller courtiser sa fiancée.

| ARANDEL |

| Buchillon |

Pécos |

| Tissiers |

Blanchet |

| Crotu |

Metton |

| BENED |

| Lamôt |

Dian-Béni |

Copette |

| BLANC |

| Françollet |

François feu Dian-Louis |

Crotu |

| Clinon |

Licon |

Botiolet |

| Bise |

Alphonse (Fonse) |

Nocet |

| Dian-Louis |

Bocheron |

| BOCHATON |

| Le Niau |

Cranô |

| CACHAT |

| de Chez les Roch |

Petit-Jean |

| Guillâme |

Cabarty |

| Buclin |

Thievry |

| des Crottes |

Bavière |

| CURDY |

| Costa |

Fleur |

| CHAMBAT |

| Chatellan |

Joseph |

| CLERC |

| de sur le Crêt |

Jacques à Jules |

| Milhomme |

Reboux |

| Mayolet |

Louis au Clerc |

| DUCRETTET |

|

| Dédiet |

Dian-Vite |

| DUFOUR |

| Daufôt |

Pierroton |

| GAILLET |

| Miquelet |

Sergent |

Maurisson |

| Nanquin |

Mouroz |

du Fayet |

| Dolet |

Pessa |

|

| Sory |

Bârnâ ou Bernard feu Blaise |

|

| JACQUIER |

| Sabli |

à Jean-Thomas |

Maneton |

| Vesenet |

Patenaille |

Toutou |

| Berrolet |

Sorci |

Matafan |

| JULLIARD |

| Garinet |

| LUGRIN |

| Gobelon |

| Michoux |

| Boul |

| PERAY |

| Cresson |

Gendarme |

Palette |

| German |

Rouge |

Papa |

| Maréchal |

Pidé |

Soldat |

| Béroca |

Brelicon |

| ROCH |

| Thevenet |

Taponet |

Pire |

| Dendon |

Cobisson |

Syndic |

| Vollant |

Blannon |

Lanla |

| Graby |

Cettour |

Jacquerô |

| SEYDOUX |

| THOLLENAZ |

| Mouland |

| VESIN |

| Felay |

Patron |

Lilas |

| Allemand |

Bemöe |

La Poire |

| Trequin |

Poupon |

Mandrin |

| Bagain |

Rosier |

Cartier |

| Guerron |

Paul |

Gazelle |

| Kramon |

Roulet |

Chat-blanc |

| Tisserand |

Lollon |

Grani |

| Fioury |

Bernard |

Mite |

| Fiflo |

Brégady |

Cocolet |

| Bousa |

Placide |

Mermet |

| Pingou |

Baraque |

Pétrole |

| Crozet |

Notaire à Meillerie |

Facia |

| Fra-Fra |

François |

Demi-bâche |

| Augustin |

De Fessy à Fessy |

Cartial |

| Mlire |

Titine |

Thollo |

| Quiqui |

Boutâ |

Jacques Boiteux |

| Carlin |

Bemota |

Franchet à |

| Zénon |

|

|

| VITTOZ |

Classification des noms de famille en Savoie

Les patronymes savoyards peuvent être classifiés en 5 catégories

1. Noms individuels et prénoms devenus noms patronymiques

1.1 Noms d'origine biblique (latins ou latinisés, du grec et de l'hébreu)

1.2 Noms, prénoms et surnoms grecs et latins ou latinisés en usage à l'époque gallo-romaine

1.3 Noms d'origine germanique, burgonde et francke, latinisés puis francisés

2. Noms locaux

2.3 Noblesse primitive

2.2 Anoblis du XIVe au XVIIe s.

2.3 Noms de lieux habités, sans signification rurale ou topographique

2.4 Noms ruraux

- Noms tirés de la nature et de la configuration du sol

- Noms tirés de la végétation

- Noms tirés des eaux

- Noms tirés de constructions rurales : maisons, ponts, chemins, etc.

- Noms tirés de contrées, rivières, montagnes, etc.

3. Professions et fonctions

3.1 Noms de professions et métiers

- Professions agricoles

- Professions industrielles et commerciales

- Fonctions et emplois publics

- Noms de dignités civiles et ecclésiastiques

4. Surnoms et sobriquets devenus noms de famille

4.1 Surnoms personnels

- Qualités et défauts physiques

- Qualités et défauts intellectuels, travers, etc.

4.2 Surnoms extérieurs

- Tirés de parenté, d'alliance, de liens de famille

- Tirés de ressemblances avec un animal

- Tirés de plantes, fruits, aliments, produits du sol

- Tirés de vêtements, instruments de travail, meubles

- Tirés du temps, des saisons, de l'atmosphère, etc.

- Allusions diverses

5. Noms doubles ou bi-noms

5.1 Soudés

5.2 Non-soudés

Source : Les noms de famille en Savoie : origine, formation, étymologie,

variations, dérivations, classification, par Félix Fenouillet (1842-1924),"Les noms de famille en SAVOIE" édité en 1983,aux éditions Jeanne LAFFITTE à Marseille, peut-être épuisé, mais que l'on peut consulter aux Archives Départementales de Chambéry ou d'Annecy...

LES MAIRES DE THOLLON

LES MAIRES DE THOLLON

Repères historiques

|

| 1789. - Début de la Révolution française. Thollon n'est pas touchée car elle est encore savoyarde, rattachée au Royaume de Piémont-Sardaigne. |

| 1792. - 22 septembre : Invasion de la Savoie par les Français. 27 novembre : annexion de la Savoie par la France. |

| 1793. - La Terreur. Politique de déchristianisation, les prêtres sont persécutés. |

| 1799. - 9 novembre : Bonaparte prend le pouvoir et devient Premier Consul. |

| 1804. - 2 décembre : Bonaparte couronné empereur devient Napoléon Ier. |

| 1813. - Restauration des Bourbons. Invasion de la France par les coalisés. |

1814. - 30 mai : Traité de paix entre la France, la Russie, la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. La Savoie est immédiatement ré-occupée par les Autrichiens du Général Bubna, ces derniers n’ayant aucune confiance dans les Sardes. Les troupes autrichiennes se déchainent contre la population locale.

L’été et l’automne 1815 sont très difficiles. Lors des négociations diplomatiques qui suivent l’échec définitif de Napoléon, le Piémont compte bien récupérer facilement la Savoie, mais aussi, pourquoi pas, tout le sud-est français jusqu’à la Corse. La France tente de s’arranger directement avec le Piémont, en lui donnant le Piémont en échange d’une alliance entre les 2 pays.

La manœuvre échoue, mais cela n’empeche pas le Piémont de récupérer la Savoie dans sa totalité au second Traité de Paris du 20 novembre 1815.

Rétablissement des anciennes institutions : le curé redevient recteur, le maire syndic. Le sous-préfet de Thonon est remplacé par l'Intendant du Chablais. |

| 1815. - Congrés de Vienne qui retrace les frontières de l'Europe et organise la Confédération helvétique avec les frontières que nous lui connaissons aujourd'hui. |

| 1859. - 27 avril : Guerre austro-sarde. Napléon III soutient le Royaume de Pièmont-Sardaigne. Traité de Zurich par les gouvernements d'Autriche, de France et de Sardaigne, le 10 novembre 1859. |

1860. - 24 mars : Traité de Turin permettant l'annexion de la Savoie par la France.

14 juin 1860 : Prise de possession de la Savoie par la France après plébiscite. |

Voir Abrégé de l'histoire de Savoie + détails

Sous la Restauration sarde de 1815 à 1848, on abolit toutes les institutions françaises et remet en vigueur les lois et édits d'avant 1792. Réapparaissent des fonctions complètement obsolètes comme les châtelains ou les sergents royaux !

On rétablit le Duché de Savoie et les provinces. Les mandements [

25] remplacent les cantons "révolutionnaires". La Savoie retrouve ses intendants [

26].

En 1815, le conseil de commune présente à l'intendant un tableau d'individus que leurs capacités, leur fortune, leur moralité

rendent apte à remplir la charge de syndic. Les intendants formulent leurs observations et l'intendant général désigne les syndics des communes de moins de 3000 habitants, le roi lui-même désignant celui des villes.

Le syndic est le rouage essentiel du système. La durée de son mandat est de trois années. C'est lui le patron de la commune. Il expédie les affaires courantes, signe et authentifie tous les actes sauf l'état civil tenu à nouveau par le clergé depuis 1815. Il porte l'écharpe, vert, blanc, rouge. Le syndic est assisté d'un ou plusieurs vice-syndics élus par le conseil municipal

et dont le nombre varie en fonction de la population, tout comme celui des électeurs qui dépend du cens de l'impôt payé.

Le conseil municipal est élu pour cinq ans et siège seulement deux fois par an pour une session ne pouvant excéder quinze jours. Il discute et vote le budget, il fixe le montant de l'impôt communal, assure la gestion des

biens communaux, prend la décision de contracter des emprunts.

L'organe permanent est le conseil de confiance (

consiglio di credenza). Elu par le conseil municipal il siège dans l'intervalle des sessions de l'autre assemblée communale.

1842 marque la grande réforme de l’administration communale.Les communes sont réparties en 3 classes selon leur nombre d’habitants :

- plus de 10 000 habitants

- de 3 000 à 10 000

- moins de 3 000 habitants.

Le Conseil se réunit au complet lors des réunions.

Entre les réunions, un Conseil de créance, comportant 1/10ème des membres de Conseil, remplace le Conseil pour faire avancer les dossiers.

Les habitants les plus imposés représentent obligatoirement les 3/5 des conseillers.

Le reste des conseillers est pris parmi les professions dont on peut penser qu’elles permettent de vivre confortablement (maître d’école, pharmacien etc …).

Enfin, les non-propriétaires doivent représenter 1/20ème des conseillers.

Le syndic est choisi par le Roi pour une durée de 5 ans, renouvelable.

Les vice-Syndics sont nommés pour 1 an , par l’Intendant Général.

Le Conseil communal vote le budget (donc les impôts communaux) et nomme les maîtres et maîtresses d’école, chapelains, médecins, chirurgiens, et sages-femmes.

En 1847-1848, la Savoie est partagée en 2 Divisions, qui correspondent en gros à nos 2 départements actuels, avec chacune Chambéry et Annecy comme chef-lieu (c’est une revanche pour Annecy qui devient l’égale de Chambéry).

Les 7 Provinces sont chacune rattachée à une Division.

- 4 dans ce qui correspond aujourd’hui à la Savoie : Savoie Propre – Haute Savoie – Tarentaise – Maurienne,

- 3 dans ce qui correspond à l’actuelle Haute Savoie : Genevois – Faucigny – Chablais,

Les Provinces restent divisées en mandements.

L’année 1848 marque une évolution importante :

- La question de l’unité italienne se pose avec de plus en plus d’acuité (l’Italie est morcelée entre le Piémont, le Royaume de Milanais Vénétie et les Duchés de Parme, Modène et Toscane sous influence autrichienne, les Etats du Pape (Rome) et le Royaume des 2 Siciles (Naples) avec un Roi (Bourbon).

Le Roi Charles Albert veut y jouer un rôle.

L’unité italienne passe par l’éviction des Autrichiens.

- Le Roi Louis Philippe est renversé en février 1848 en France, ce qui déclenche des révolutions en chaînes connues sous le nom de « printemps des peuples » ; en Piémont , cela se traduit par une Constitution, le Statuto, qui met en place les fondements d’une monarchie constitutionnelle.

Le débat sur l’avenir de la Savoie (le Piémont ou la France) refait surface.

Le clergé et la noblesse serrent les rangs autour de la Maison de Savoie.

Les libéraux réclament l’annexion à la France.

A partir de 1849, le Piémont s’italianise encore plus nettement, avec le Roi Victor Emmanuel II, qui succède à Charles Albert (suite à la défaite des troupes piémontaises face à l’Autriche), et son 1er Ministre Cavour (1852 – 1861).

Avec la prise de pouvoir de Napoléon III en France (Coup ‘Etat du 2 novembre 1851, puis rétablissement de l’Empire le 21 novembre 1852), les libéraux savoyards profrançais commencent à déchanter vis-à-vis de la France.

Au contraire, les conservateurs catholiques voient d’un très bon œil l’arrivée au pouvoir en France du parti de l’ordre.

On assiste ainsi au début du glissement de la droite savoyarde vers la France, malgré un loyalisme vis-à-vis de la Maison de Savoie qui reste très vif.

La décennie 1850 – 1860 est marquée par la dégradation inexorable des relations entre la Savoie et le Piémont.

La Savoie se sent de plus en plus délaissée, d’autant qu’elle ne profite effectivement pas beaucoup de la relance économique que connaît le Piémont.

Il faut dire que les impôts payés par les Savoyards,seront sur la période 1852 – 1859, presque de moitié supérieurs aux dépenses faites par le gouvernement en Savoie.

Le Duché se sent sacrifié au développement économique et militaire du Royaume et aux visées de la maison de Savoie sur l’Italie.

De plus, le Clergé est de plus en plus déçu par la nouvelle politique, jugée anti-religieuse par le clergé, du gouvernement de Turin.

Les savoyards, toujours très religieux, n’acceptent pas cette nouvelle politique.

A partir de 1855, la conjoncture économique se dégrade fortement en Piémont. En Savoie, la misère revient.

Annexion à la France

Déroulement

À l'origine de l'annexion, se trouve avant tout la volonté de Napoléon III, qui veut aider l'Italie à faire son unité, dans le but de contenir l'Autriche. Pour éviter, cependant, de créer un État unifié potentiellement dangereux juste à côté de la France, l'empereur réclame en échange de son aide, le duché de Savoie et le comté de Nice, qui constituent deux régions stratégiques importantes sur le plan militaire.

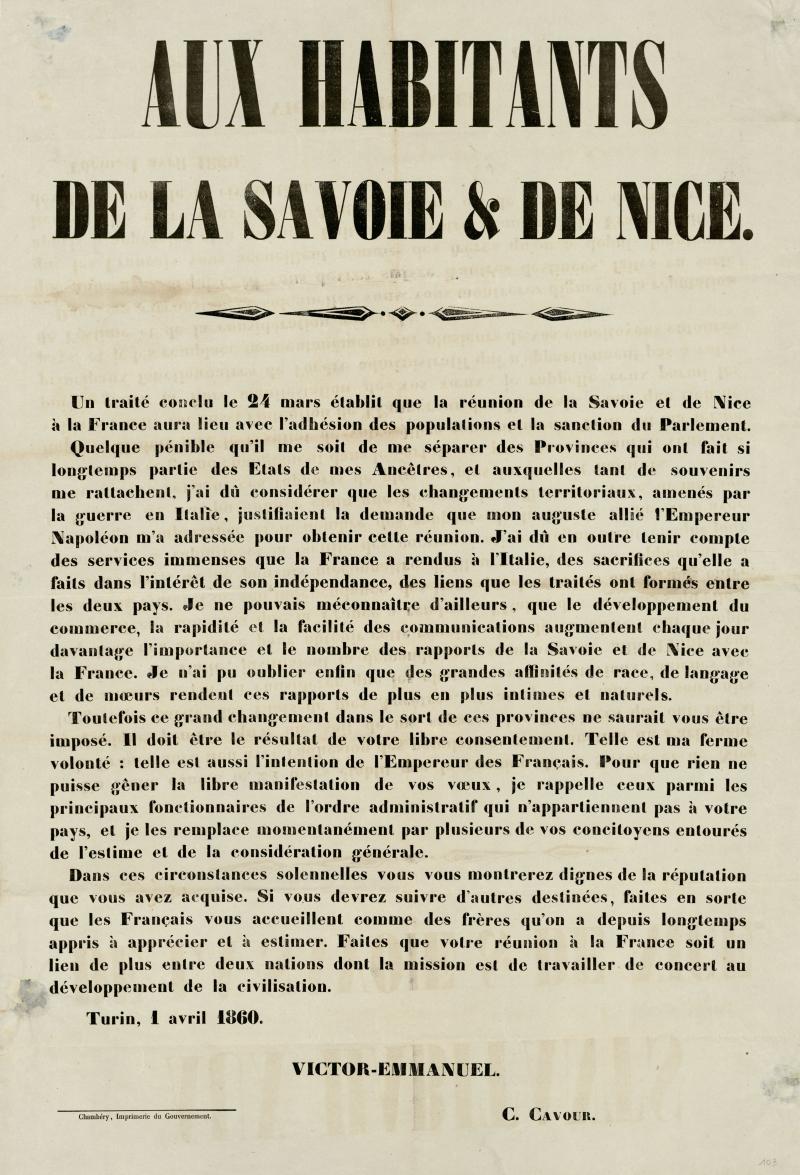

Le principe de cet échange est établi en 1858, lors des accords de Plombières, entre Napoléon III et Cavour. Le Traité de Turin, le 24 mars 1860, entérine le changement de souveraineté.

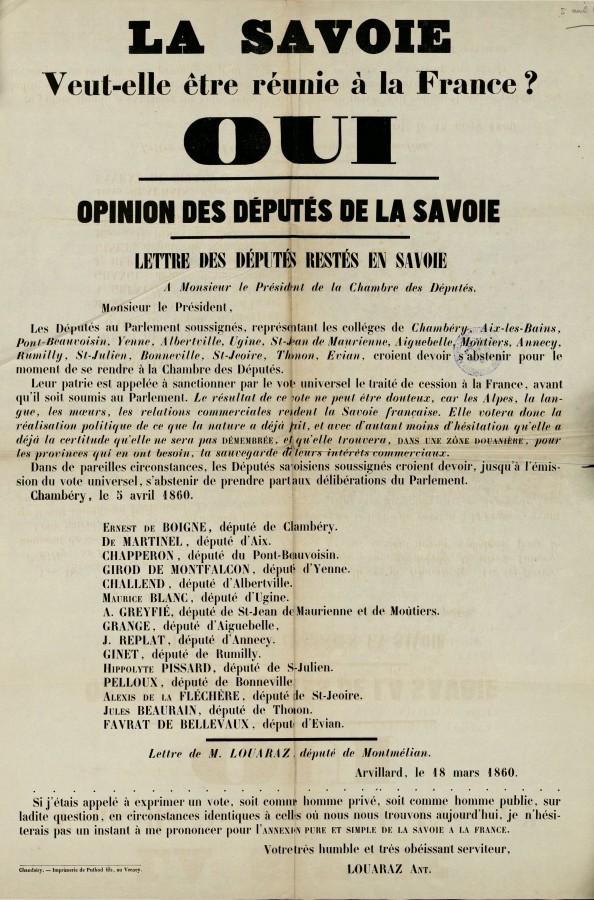

Lettre ouverte des députés savoyards au président de la Chambre des députés, en faveur de la réunion de la Savoie à la France, le 18 mars 1860.

Conseil général de la Savoie, Archives départementales, FI 289.

Les bulletins de vote distribués dans toute la Savoie du nord portaient la mention " OUI et ZONE" ( il n'y avait pas de bulletins "NON" ). Le terme "ZONE" était bien connu des Chablaisiens, il existait déjà des zones franches en Savoie : elles résultaient d'accords visant à harmoniser la vie économique de populations unies par la géographie où toutes les denrées et marchandises étaient exemptes de droits de douane à l'import et à l'export.

Un intense trafic reliait Rives, le port de Thonon, au port franc de Genève. Au début du siècle, de Genève arrivaient chaux, tuiles, parquets, faïences, sucre, café, etc... par le service quotidien du bateau appelé " La Mouche". De Rives partaient, chaque jour, les barques noires aux voiles latines chargées de pierres et pavés d'Allinges, des plâtres d'Armoy, des moules de bois de chauffage, des fromages d'Abondance, etc... chaque jeudi, le chemisier, le tailleur genevois venaient à domicile, prendre les mesures de leurs clients thononais, essayer ou livrer le produit de leur travail. Les médecins spécialistes de Genève visitaient chaque semaine leur clientèle thononaise pour vingt sous. La vie de loisir n'échappait pas à cette attraction: le dimanche, les jeunes thononais gagnaient la grande cité voisine." ( "Thonon se penche sur son passé" par Jacques Dumolard. 1956). Le commerce de détail avait fait de Genève la véritable capitale de la Savoie du nord, les mercredis et samedis, jours de marché les Savoisiens y affluaient. Ces jours là le chiffre d'affaire doublait dans certains commerces qui n'hésitaient pas à livrer en voiture, " sans aucun ennui", leurs marchandises en Savoie. " Et, bien entendu, en venant faire leurs achats courants à Genève les savoyards de la zone y consultaient leur banquier, leur médecin, leur dentiste, faisaient halte au café."

C'était bien une condition sine qua non de l'annexion qui avait été établie, et pour laquelle la France avait pris des engagements avant que la Savoie ne devint française. Les intérêts de la Savoie du nord étaient alors tellement liés à ceux de Genève que les Savoisiens n'auraient pu accepter l'établissement d'une barrière douanière entre le canton de Genève et la Savoie. (sans Zone Franche, pas de France)

(Voir chapitre sur la Zone franche)

Le 16 mars 1860, les provinces de la Savoie du Nord (Chablais, Faucigny et Genevois) font parvenir à Victor-Emmanuel II, à Napoléon III et au Conseil Fédéral une déclaration – envoyée sous la forme d’un manifeste et accompagnée de pétitions – où elles disent ne pas devenir françaises et affirment leur préférence pour la Suisse, au cas où une séparation avec le Piémont serait inévitable.

Le royaume de Piémont-Sardaigne était une monarchie parlementaire et sur les dix-huit députés, qui avaient été élus par le peuple savoisien et le représentaient au parlement de Turin, seuls trois approuvèrent l’annexion.

Cependant, ce référendum n’a porté que sur un seul choix pour la Savoie (être rattachée à la France où – dans le cas de victoire du NON – devenir Italienne), comme si aucune autre alternative n’existait...

Le oui seul avait une signification réelle, positive, assurée, la France: le non était à la vérité la négation de la France, mais il n'affirmait rien, ni le Piémont, ni la Suisse, ni un Etat indépendant, ni une situation quelconque.

Le vote est fixé au dimanche 22 avril 1860. Il fait beau mais le temps se gâte en fin de matinée. La messe est célébrée à sept heures, tous les votants y assistent car on fait l'appel nominal des inscrits. Ensuite, après une allocution bien sentie, le curé procède à la bénédiction des drapeaux français. On est prêt pour aller au bureau de vote. En-tête, après les bannières déployées et les tambours battant, le curé et le syndic suivis des électeurs dont certains ont mis sur leur chapeau le bulletin :"Oui et zone". Le vote pourra être rapide et les électeurs abstentionnistes repèrés et ramenés au bureau de vote.

A Evian, le résultat du vote est significatif. 430 électeurs votent Oui et zone, pas une voix contre et 14 inscrits n'ont pas participés au vote.

Le vote a bien été libre puisqu'à Saint-Gingolph sur 176 inscrits, 157 s'abstiennent, 18 votent oui et 1 non. 120 Gingolais faisant valoir leurs droits de Bourgeois de Saint-Gingolph (bourgeoisie qui existe toujours) demandent à être citoyens du Valais.

Que prouvent de bons résultats ? Il n'y avait plus de choix qu'entre France sans condition et France avec zone.

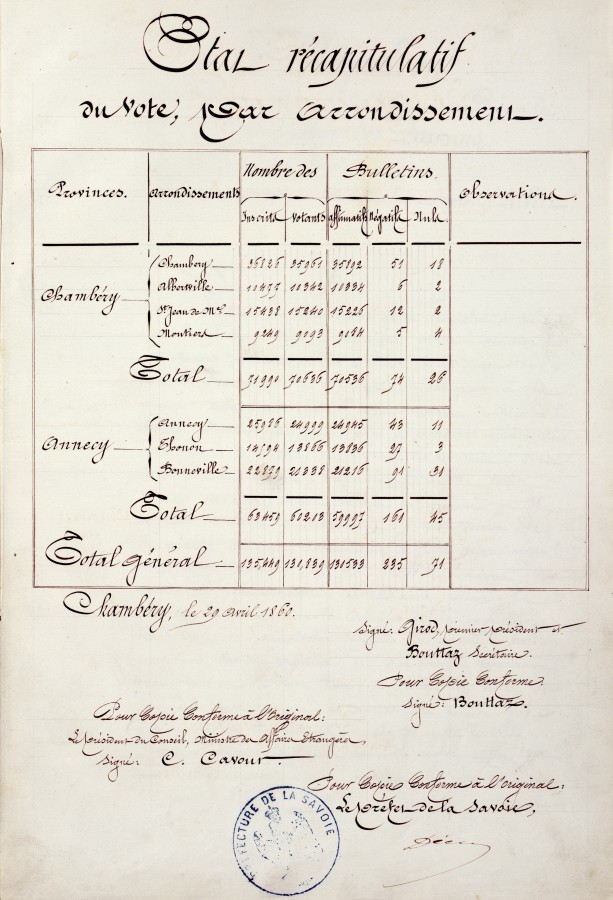

Etat récapitulatif des votes par arrondissement, le 29 avril 1860.

Province de Chambéry : inscrits, 71 990 ; votants 70 636 ; affirmatifs, 70 536 ; négatifs, 74 ; nuls, 26.

Province d'Annecy : inscrits, 63 459 ; votants 60 203 ; affirmatifs, 59 997 ; négatifs, 161 ; nuls, 45.

Total général : inscrits, 135 449 ; votants 130 839 ; affirmatifs, 130 533 ; négatifs, 235 ; nuls, 71.

Conseil général de la Savoie, Archives départementales, 2FS 5.

Le 29 mai 1860, la chambre de Turin ratifia, par 229 voix pour, 33 voix contre et 25 abstentions, le traité de cession du 24 mars, et le Sénat par 92 voix contre 10. Le Roi, Victor Emmanuel II ratifia ce même jour la loi réunissant la Savoie à la

France : l'annexion fut consommée, et la France put prendre officiellement possession du territoire le 14 Juin 1860.

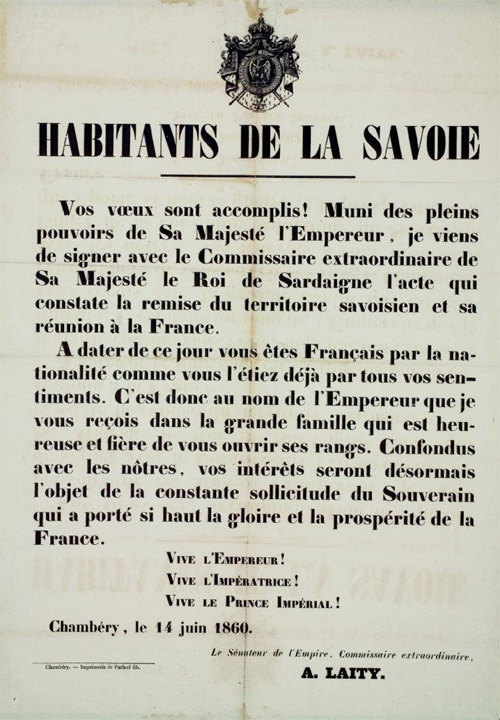

Déclaration du sénateur Laity qui annonce à la population le rattachement de la Savoie à la France, le 14 juin 1860.

"[…] A dater de ce jour, vous êtes français par la nationalité comme vous l'étiez déjà par tous vos sentiments. C'est donc au nom de l'Empereur que je vous reçois dans la grande famille qui est heureuse et fière de vous ouvrir ses rangs […]"

Conseil général de la Savoie, Archives départementales, 2FS 1

Dès le lendemain de l'annexion, - dans des conditions très douteuses -, la Savoie change de patrons le 11 juin 1860, l'administration préfectorale est "subtituée à celle des gouverneurs qu'avaient établis la loi sarde. Les deux préfets de Chambéry et d'Annecy se mirent à l'ouvrage; des sous-préfets, installés à la place des intendants à la tête des provinces, devenues des arrondissements, étaient leurs agents d'excécution.

Au-dessous d'eux, dans les mandements devenus des cantons et dans les communes, les syndics, baptisés maires, travaillaient sous la tutelle administrative. Le changement le plus spectaculaire sur le plan politique, est la mise en vigueur du suffrage universel pour les plus de 21 ans en possession des droits civiques sans exclusion des analphabètes.

A chaque circonscription territoriale correspond un fonctionnaire unique (préfet, sous-préfet, maire) chargé de l'administrer et d'y représenter le pouvoir. Ce principe majeur en matière d'administration locale en France, est hérité du Consulat (1799-1804). Son importance est double, avant de diriger l'administration du département, le préfet est chargé de l'installation des différents services qui la compose.

Vous trouverez ici : le rapport du préfet de la Haute Savoie, lors de la première session au Conseil Général du département (1861).

Les premières élections au suffrage universel masculin à la députation, ont lieu les 9 et 10 décembre. Amédée Greyfié de Bellecombe et Ernest de Boigne représentent la Savoie, tandis qu'Hippolyte Pissard et Anatole Bartholoni représentent la Haute-Savoie.

Au territoire français s'ajoutent les deux départements : la Haute Savoie (n°88) avec pour chef lieu Annecy et la Savoie (n°89) qui conserva Chambéry comme préfecture et, les Alpes-Maritimes, formées par le comté de Nice auquel est adjoint l'arrondissement de Grasse, détaché du département du Var.

La France métropolitaine passe alors de 86 à 89 départements (compte non tenu des départements d'Algérie).

La commune, première circonscription administrative du pays, est sans doute la plus sensible. C'est à ce niveau que l'administration incarnée par le maire, est en contact direct avec la population. Le 28 juin 1860, un décret impérial rend applicable en Savoie l'organisation municipale française.

Le maire comme le syndic de l'époque sarde, tient son autorité de l'Empereur qui le nomme lui-même dans les communes de plus de 3000 habitants, ainsi que dans les chefs-lieux de départements, d'arrondissements et de cantons.

Le maire administre les biens communaux, établit le budget,et sous le contrôle du sous-préfet et des services départementaux, fait exécuter les travaux de construction et d'entretien des bâtiments communaux. Il est responsable de l'ordre public. La seule grande différence avec les anciens syndics est que les maires sont désormais

officiers de l'etat civil, dont les registres sont conservés à la maison commune et non plus à la cure de la paroisse. Ce sont eux qui célèbrent les mariages qui doivent obligatoirement précéder la cérémonie religieuse qui n'a plus de validité civile. Il n'y a qu'un seul adjoint dans les communes de moins de 2500 habitants. Le nombre des conseillers municipaux est proportionnel à la population. Maires et adjoints ne percoivent aucune indemnité.

Maires et adjoints peuvent-être choisis hors du conseil municipal. Ce conseil, dont les membres sont élus au suffrage universel à des compétences restreintes, principalement liées à la gestion des biens de la commune. Il ne se reunit que quatre fois par an, en février, mai, août et novembre, peut être suspendu par le préfet et même dissout par l'Empereur.

Le maire, qui en est membre de droit et le préside, est désigné quasiment en même temps que sont élus les conseillers.

Si les syndics sardes percevaient une indemnité, en France, la fonction est totalement gratuite et motivera de nombreux refus de la charge. Trouver, dans chaque localité, un homme compétent, prêt à sacrifier un peu de son temps sans compensation financière n'est pas chose aisée.

Le plus souvent, l'ancien syndic a été nommé maire aprés avoir prêté, de bonne grâce, le serment de fidélité à la constitution et à l'empereur : cela a été le cas pour Thollon et bien des communes voisines.

| 1793 - 1794 |

Dufour et Blanc Officiers Publics |

| 1814 |

Gaillet André |

| 1861 |

Sache Sébastien |

| 1861 |

Chambat Joseph |

| 1865 |

Blanc André |

| 1867 |

Ducrettet François |

| 1868 |

Peray François |

| 1875 |

Chambat Joseph |

| 1892 |

Vesin Marie |

| 1904 |

Jacquier Pïerre |

| 1908 |

Vesin François |

| 1919 |

Jacquier Marie |

| 1935 |

Vesin Charles |

| 1944 |

Clerc Pierre-Jean |

| 1945 |

Vesin Ulysse |

| 1953 |

Jacquier François |

| 1971 |

Clerc Gabriel |

| 1978 |

Roch Lucien |

| 1983 |

Vesin André |

| 1988 |

Vesin André |

| 1993 |

Vesin André |

| 1998 |

Vivien Michel |

| 2003 |

Vivien Michel |

| 2008 |

Bened Régis |

LES PRETRES DE THOLLON

LES PRETRES DE THOLLON

Depuis le Moyen Age et jusqu’à la 2ème moitié du XIXème siècle, et si l’on excepte la période 1792 – 1814 (Révolution, puis Napoléon), la religion a tenu une place de 1ère importance dans la vie quotidienne de nos ancêtres. La paroisse, qui se caractérise par une église, un curé et un cimetière, est l’institution de base dans nos villages.

Depuis la Contre-Réforme, la formation des clercs vise à leur donner une vision plus intellectualisée de la foi, basée davantage sur les Saintes-Ecritures et plus abstraite. Les prêtres ont désormais, une meilleure formation. Si les futurs prêtres, ne passaient que dix jours avant leur ordination pour apprendre "la théologie pratique, les cérémonies de l'Eglise, et faire pratiquer l'oraison mentale" [...], les ordinands avaient déjà étudié la théologie dans les classes supérieures des collèges d'Annecy, de Thonon, de Chambéry ou, pour les plus fortunés, dans les Universités.

Par ailleurs, dès 1688, Monseigneur d'Arenthon d'Alexandre met en place une sorte de prolongation de la formation des séminaristes. Ceux qui ont achevé leurs cours de théologie peuvent ainsi recevoir, pendant dix mois, une initiation à la spiritualité, à la liturgie et surtout à la morale. Enfin, une sorte de formation continue, permet aux prêtres, de suivre tout au long de leur carrière, des retraites de huit à dix jours organisées quatre fois par an, dans le diocèse d'Annecy-Genève. Il faut y ajouter des conférences écclesiastiques qui reunissent six à huit fois par an les curés de l'archiprêtrée afin de discuter de doctrine, de morale et de piété, ainsi que le synode, assemblée des prêtres d'un diocèse présidée par l'évêque, qui se tient chaque année.

En 1814 et 1815, la Savoie retourne dans le giron de la Maison de Savoie et du Royaume de Piémont Sardaigne. C'est le retour en force de l'Ancien Régime, et de la prééminence du religieux, qui va durer jusqu'au rattachement définitif de la Savoie à la France en 1860.

Comme dans bien des régions rurales du XIXe siècle, les grands moments de l'existence sont marqués par des cérémonies religieuses : on est baptisé le jour de sa naissance ou le lendemain, même dans les tempêtes de l'hiver, marié à l'église, enterré aprés avoir reçu les derniers sacrements.

Vie religieuse et vie civile se confondent jusqu'en 1860. L'église est le lieu où se rassemble la communauté pour prier mais aussi pour délibérer des affaires de la commune. Les avis officiels sont affichés au sortir de la grand-messe. Jusqu'au début du XXe siècle, la salle du conseil se trouve dans le presbytère, les archives communales dans le clocher.

La vie quotidienne est imprégnée de religion :

On assiste à la messe le dimanche matin et aux vêpres l'après-midi, "en ayant soin de s'habiller proprement". On fait dire des messes pour les âmes du purgatoire ou pour les défunts, ou pour la Sainte Vierge. On en prevoit même dans son testament, grandes et basses messes. Les pèlerinages sont une autre sorte de dévotion. Les Thollogands vont surtout dans le Valais, au Grand Saint-Bernard, Saint-Maurice-d'Agaune ou plus proche d'eux, à N.D. de la Paraz (entre Ubine et Vacheresse).

On peut participer aux confréries du Rosaire pour les femmes, du Saint-Sacrement pour les hommes et à l'association de Saint-François-de-Sales qui organisent des prières, des messes.

Les Confréries ont été des institutions très importantes dans nos villages. Elles sont sans doute aussi anciennes que les 1ères communautés villageoises, qui se sont mises en place à compter des XIIème et XIIIème siècle. Elles sont nées du besoin de chaque communauté villageoise d’organiser la charité mutuelle et la bienfaisance générale, et aussi de la nécessité pour chacun de penser au salut de son âme. La Confrérie, c’est une société de charité mutuelle et de bienfaisance (aide aux indigents de la commune, aide à un communier en cas de coup dur, visite aux malades, distribution des aumônes …), à laquelle adhèrent les communiers honorables de la commune. Elle est dirigée par un procureur, et peut, au fil des ans et des legs (en principe, il n’y a pas de cotisation imposée), posséder un patrimoine significatif. Elle est donc composée de laïques, les communiers, mais la vocation spirituelle (voire moralisatrice) et religieuse est forte.

Après le rattachement de la Savoie à la France en 1860, la législation française lui a été appliquée, il en est de même de la législation civile écclésiastique. Une circulaire du 31 janvier 1861 a, en conséquence été adressée à l'archevêque de Chambéry, et aux évêques concernés dont celui d'Annecy dont dépendait Thollon, pour l'organisation et l'administration des fabriques.

Paroisse

On entend par paroisse, sous le rapport spirituel, un territoire limité dans lequel un prêtre exerce son ministère sous le titre de curé ou desservant. Sous le rapport temporel, c'est un établissement public et légal ayant des biens, des revenus et des charges, et qui est administré par une fabrique, conformément à des lois et à des règlements spéciaux émanés de l'autorité civile.

Le mot paroisse a donc, dans l'usage, une double acceptation : il s'applique, tantôt à l'association catholique, placée sous la direction spirituelle d'un même curé ou desservant; tantôt à l'ensemble des habitants compris dans une même circonscription communale. C'est en ce dernier sens, que la paroisse est administrée par la fabrique.

Il y a une grande différence entre paroisse et commune mais il y en a aucune entre cure et annexe. Il y a des communes qui ont plusieurs paroisses (grandes villes ou cas de la commune de Thollon entre 1803-1860 qui comptera les paroisses de Thollon : "Saint-Michel" et Meillerie : "Saint-Bernard", premier curé ; Guérin Peillex de Bernex), il y a aussi des paroisses qui comprennent plusieurs communes, dans tous les cas c'est le maire du chef lieu qui est membre de droit du conseil de fabrique.

Les fabriques

Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des églises, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en règlant les dépenses nécessaires, soit en assurant le moyen d'y pourvoir.

Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

Les revenus de la fabrique se forment :

- Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries

- Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été et pourront être autorisées à accepter

- Du produit des biens et rentes cédés au domaine

- Du produit spontané des terrains servant de cimetières.

- Du prix de la location des chaises.

- De la concession des bancs placés dans l'église.

- Des quêtes faites pour les frais du culte.

- De ce qui se trouvera dans les troncs placés pour le même objet.

- Des oblations faites à la fabrique.

- Des droits que suivants les règlement épiscopaux, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient, sur le produit des frais d'inhumation.

- Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

Les charges de la fabrique sont :

- De fournir au frais nécessaires du culte : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service, selon la convenance et les besoins des lieux.

- De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités.

- De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église.

- De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; et en cas d'insuffisances de revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions.

Le conseil de fabrique

Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans tous les autres cas, il sera de cinq; ils seront pris parmi les notables: ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

De plus, seront membres de droit du conseil :

- le curé ou desservant, qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires

- le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale, il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints. Si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou à défaut un membre du conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé à la droite du président.

Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin parmi ses membres ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau. Il fera également au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

Seront soumis à la délibération du conseil :

- Le budget de la fabrique

- Le compte annuel de son trésorier

- L'emploi des fonds excédants les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi du montant des capitaux remboursés

- Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de 1000 âmes; et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population.

- Les procés à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens.

Pour l'entretien de l'église, le Conseil trouve habituellement ses fonds dans

"la boëte des âmes". Cette dernière est une sorte de petit coffre dans lequel est précieusement conservé l'argent de la

"culliette que fait le procureur d'icelle, les second, quatrième et cinquième dimanche du mois, laquelle boëte ferme à trois clefs dont l'une est entre les mains dudit R[évéren] Curé, la seconde entre les mains du sindic et la troisième entre les mains du procureur auquel Mondit Seigneur enjoint de rendre compte tous les ans, par devant ledit R[évéren] Curé, les sindic et conseillers."

Ce surplus financier doit, en outre, payer l'huile de la lampe et le cierge pascal.

Président du conseil de fabrique

Chaque membre du conseil de fabrique peut-être élu président, puisque la loi ne prononce aucune exclusion, et qu'elle ne distingue point entre les membres élus et les membres de droit. Cependant, la jurisprudence ministérielle sur le décret de 1809, veut que ni le curé ou desservant, ni le maire, ne pouvaient être nommés président du conseil de fabrique ou du bureau des marguilliers.

Le président est nommé au scrutin aussitôt après la formation de la fabrique et choisi parmi ses membres. La durée de ses fonctions est d'une année. Il est remplacé ou réélu tous les ans, le dimanche de Quasimodo. Le président du conseil de fabrique est chargé par ses fonctions :

- de convoquer le conseil

- de s'informer auprès du curé et du trésorier des objets qui doivent être soumis à la délibération de l'assemblée

- de les proposer à sa discussion mais, sans exclusions pour les autres membres, surtout à l'égard du curé,qui, mieux que personne, est en état de faire les propositions

- de recueillir les voix

- de clore la discussion

- de réprimer les discussions confuses, ou celles qui sont inutiles, ou celles qui ne sont pas à l'ordre du jour. En un mot, de maintenir le bon ordre, dans le cas contraire, il se doit de lever la séance.

Le titre de président donne voix prépondérante, en cas de partage, dans les délibérations seulement, non prépondérante en matière d'élections car incompatible avec le mode d'élection au scrutin secret qui peut être suivi.

S'il y a partage, on doit procéder à un second tour de scrutin et, si le partage continue, le concurrent le plus âgé doit être réputé élu; on ne doit jamais tirer au sort entre deux candidats. (Décision minisèrielle du 2 avril 1849)

Trésorier de la fabrique

Le trésorier de la fabrique est un receveur gratuit, obligé d'excercer personnellement ses fonctions. C'est le principal agent de la fabrique. Il est important qu'il soit actif, intelligent, ferme, solvable et surtout consciencieux.

Il est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu, soit à tout autre titre.

Le trésorier est tenu de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique durant les trois mois précédents.

Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier.

Il est tenu de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites.

Le trésorier à une des 3 cléfs de la caisse ou armoire.

Tout acte contenant des dons et legs à une fabrique doit être remis au trésorier, qui en fait rapport au bureau.

Le trésorier doit porter parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres appartiennent à la fabrique.

Il est tenu de faire tous les actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Les procés sont soutenus au nom de la fabrique et les diligences à la requête du trésorier, qui donne connaissance de ses procédures au bureau.

Le trésorier est chargé d'empêcher les arrérages de s'accumuler, d'interrompre les prescriptions, d'arrêter les servitudes, etc...

Il doit entrer en charge, non le dimanche de Quasimodo mais le 1er janvier de chaque année, époque à laquelle commence l'exécution du budget qui doit toujours être clos au 31 décembre, suivant le mode adopté par toutes les comptabilités des établissements publics.

Il ne peut légalement exister de paroisse sans fabrique, ni de paroisse sans trésorier. Il doit être nommé chaque année, au scrutin, et le trésorier en exercice peut être réélu.

Sessions du conseil de fabrique

Les sessions ordinaires du conseil de fabrique ont lieu quatre fois l'année : le dimanche de Quasimodo, les premiers dimanche de juillet, d'octobre et de janvier. Les sessions extraordinaires, toutes les fois que la nécessité le demande et que qu'elles sont autorisées par l'évêque ou le préfet.

L'avertissement de chacune de ces séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand-messe.

Bureau des Marguilliers

Celui-ci se composera :

- Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit.

- De trois membres du conseil de fabrique. Le curé aura la première place et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

- Ne pourront, en même temps, être membres du bureau, les parents et alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

- Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau et sera remplacé.

- Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voix du sort, à la fin de la première et seconde année, et le troisième sortira de droit, à la troisième année révolue.

- Dans la suite ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

- Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

- Ils nommeront entre eux, un président, un trésorier et un secrétaire.

- Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont pas au-moins au nombre de trois. En cas de partage , le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présent.

- Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église: ce sera le "banc des oeuvres". Il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

- Tous les marchés seront arrêtés par le bureau et signés par le président, ainsi que les mandats.

- Le bureau dressera le budget de la fabrique, et preparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécutions des délibérations et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquitées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations, qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de trimestre avec le nom du fondateur et de l'écclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles, chaises, et ustensiles de l'église et de la sacristie.

Sessions du bureau des marguilliers

Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

Eglise

L'administration matérielle des églises et presbytères, le soin de veiller à leur entretien et à leur conservation appartiennent exclusivement aux conseils de fabriques. Peu importe à cet égard que la propriété de l'église appartienne à la fabrique ou à la commune, la question de la propriété est sans influence sur la question d'administration.

On distingue trois genres de réparations pour les églises et presbytères : les grosses réparations, les simples réparations locatives, et celles d'entretien.

Les grosses réparations sont celles des grands murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que des murs de soutenement et de clôture.

Une fabrique ne sera obligée de fournir aux travaux de grosses réparations qu'après avoir pourvu à tous les besoins du culte, aux frais d'achat et de réparations des ornements et de tout le mobilier, des gages des officiers et serviteurs de l'église (sacristain, sonneurs, bedeaux, suisses, etc... Ils sont nommés par le curé dans les paroisses rurale, par le bureau des marguilliers, sur présentation du curé, dans les villes) ainsi qu'aux dépenses de décorations intérieures et de réparations locatives.

Si après avoir pourvu à l'entretien de l'église, la fabrique n'a plus de fonds libres, c'est aux frais de la commune que les réparations doivent être faites. Et dans ce cas, ces travaux ne peuvent être entrepris qu'autant que le préfet a ordonné, sur avis du conseil municipal, qu'ils seront effectués aux frais de la commune, et que le conseil municipal a procédé, en la forme ordinaire à leur adjudication au rabais. Lorsqu'il est démontré que les ressources du conseil de fabrique et celles de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses, il est demandé un secours au gouvernement par le biais du ministre de l'intèrieur.

Les réparations locatives de l'église sont à la charge du conseil de fabrique, celles du presbytère à la charge du curé.

Presbytère

On nomme presbytère la maison affectée au logement du curé ou desservant de la paroisse.

L'acquisition d'un presbytère par une commune n'est pas indispensable pour qu'elle puisse avoir un pasteur, attendu qu'elle est obligée de fournir un logement, à défaut de presbytère, ou du moins une indemnité compensatrice. Cependant des motifs de convenances doivent engager les communes à chercher les moyens d'acquérir un presbytère, qui présente au curé une habitation plus décente et moins susceptible de changement.

Lorsque deux communes sont reunies pour le culte, elles contribuent toutes deux à l'acquisition d'un presbytère. En cas de désaccord de l'une, cette dernière doit donner à l'autre, tous les ans, sa part proportionnelle de l'indemnité de logement due au curé.

- La propriété des presbytères qui, depuis le rétablissement du culte, en l'an X, ont été construits ou acquis par les communes, de leurs deniers ou qui leur ont été donnés ou légués, appartient exclusivement à ces communes.

- La propriété des presbytères qui, depuis le rétablissement du culte, en l'an X, ont été construits ou acquis par les fabriques, de leurs deniers ou qui leur ont été donnés ou légués, appartient exclusivement à ces fabriques.

Mais quoiqu'un certain nombre de ces presbytères rentrent, dans l'une ou l'autre de ces catégories, les presbytères de nos paroisses ne sont en majorité que d'anciens presbytères, qui par la suite de la confiscation des biens écclésiastiques et des édifices destinés au culte durant la période révolutionnaire, étaient tombés entre les mains de la nation et qui furent rendus à leur destination. Sont-ils devenus par le fait de leur restitution, propriété des communes ou propriété des fabriques ?

Un arrêté considère, les fabriques et les communes, comme étant les unes et les autres co-propriétaires des églises et presbytères dont il s'agit. La répartition des frais du culte et par conséquent la réparation du presbytère est faite administrativement entre les communes de la paroisse et proportionnellement à leurs contributions respectives.

Curé ou desservant

Il se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre et les enfants de choeur.

Le placement des bancs ou chaises, dans l'église, ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur présentation du curé ou desservant.

La nommination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après délibération des marguilliers et que le conseil municipal aura donné son avis.

Si dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi que pour les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques.

Le traitement des vicaires sera de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins.

Un curé est tenu de résider dans sa paroisse. Il ne peut s'absenter plus de huit jours sans la permission de son évêque et plus d'un mois sans l'autorisation du gouvernement.

Les traitements des curés sont divisés en deux classes :

- 1ère classe, les curés des communes de 5.000 âmes et au-dessus, ainsi que les curés de chefs-lieux de préfecture

- 2ème classe, les curés de toutes les autres communes.

Le traitement des curés ou desservants de 1ère classe est de :

1500 F si - 70 ans.

1600 F si + 70 ans.

Le traitement des curés ou desservants de 2ème classe est de :

1200 F si - 60 ans.

1050 F si 60 à 70 ans.

1150 F si 70 à 75 ans.

1250 F si + 75 ans.

1600 F s'ils sont septuagénaires non pensionnés. (Décret du 14 août 1863)

Le premier curé connu est WILLELME chapelain de Thollon en 1234, encore en 1238 (cartulaire de Saint-Paul)

| 1411 |