| |

|

LE PASTEURALISME LE PASTEURALISME

Fête traditionnelle et émouvante, chère au cœur des provençaux, la Fête de la Transhumance de Saint Rémy de Provence est sans aucun doute la fête la plus célèbre du sud de la France qui fasse revivre les départs vers les alpages.

Dès le XVe siècle, l'accroissement considérable de la demande de laines pour l'industrie du drap offrit de nouveaux débouchés aux grands propriétaires d'ovins en Provence. De ce fait, la taille des troupeaux augmenta et il fallu trouver de nouveaux terrains de parcours.

En quelques années, l'espace de la transhumance provençale s'est alors agrandi. Les troupeaux sont allés plus loin vers le nord et l'est, vers le Valgaudemar et l'Ubaye. Au milieu du XVe siècle, les premiers transhumants provençaux franchissent le col de Larche et estivent en Vallée Stura.

Les meilleures années, 50 à 60000 moutons venant de Crau ou de Camargue fréquentaient les montagnes de l'actuel Piémont.

Au XVIe siècle, des actes notariés effectués à Saint-Maximin en Provence, mentionnent les noms des alpages piémontais loués par des propriétaires provençaux. On y trouve les montagnes d'estive des Blanches, du Roburent et de l'Oserot (au nord de Bersezio), de Pouriac et Colombart (à l'ouest de Bersezio), du Vallon de Rio Freddo (au sud de Vinadio), du Vallon de l'Ischiator, de Tesina, de Corborant (à l'ouest de Bagni di Vinadio), de la Valletta et la Palla (au sud d'Aisone), d'Orgials (Vallon de Sant'Anna, au sud de Vinadio) et de la montagne du Resplendin (au sud d'Acceglio, en Vallée Maira).

Il y a deux mille ans, des dizaines de milliers de brebis attendent de prendre le chemin des alpages, blotties à l'abri du mistral dans les grandes bergeries de la Crau... C'est du moins ce que permettent de supposer des fouilles récentes qui bouleversent l'état de nos connaissances sur les transhumances de l'Antiquité. Les colons romains furent-ils les précurseurs de nos bergers alpins ?

LES BAYLES ET LES BERGERS

Jour de marché Jour de marché

Les bergers s'embauchaient pour l'estive aux

foires du 3 mai (Arles) et du 6 mai (Salon). Le reste de l'année, pour trouver du

travail, les bergers avaient "leurs" bars : à Arles, le Café Marseillais,

le Waux-Hall, le Bar du Marché. Ils les fréquentaient chaque semaine, les jours de

marché : " On allait à Arles au Bar du Marché ou à Salon au Novelty.

C'étaient les bars des bergers. On ne restait pas longtemps sans travailler: un coup

d'épaule contre le platane et il tombait deux ou trois patrons!

Arles, c'était tous les samedis, c'était le jour du marché "

(Ernest Andreis, né en 1945 à la Marmora,

Vallée Maira).

En Provence, les foires de printemps ou d'automne jouent un rôle important dans le

commerce des bêtes. Autour des parcs à brebis, dans les cafés, on " blague "

entre bergers ; les tractations et les conversations vont bon train Les jours de foires

sont également des jours de fête où l'on se réunit entre amis : " On se

retrouvait le matin sur la foire et puis le midi on mangeait ensemble. Nous, c'était tout

le temps entre gens de la vallée Stura, avec les Balbo, les Cressi de Camargue ou les

cousins qui arrivaient de la Crau, Jean Fossati... Ma mère préparait les ravioles "

(Robert Fossati, né en 1952).

Sur les foires, les bergers trouvent tout le matériel nécessaire à leur

activité : couteaux, chaussures, jambières... Mais surtout ils achètent des

sonnailles. Aux étals des marchands, ils les font sonner une à une avant de se décider

pour telle pique, telle clappe, telle platelle, tel clavelas ou tel redon qu'ils mettront

au cou de leur brebis, de leurs béliers, de leurs chèvres et de leurs boucs, en

particulier pour la transhumance. Un troupeau bien ensonnaillé fait la fierté du berger.

On dit d'un bon berger qu'"il a

l'oeil" : "Mon oncle Simon, il ne laissait pas le troupeau des yeux. Il

restait comme ça, debout, les mains croisées sur le bâton. Il regardait. Si une bête

ne mangeait pas, il la repérait : c'est qu'elle était malade et qu'il fallait la

soigner. Pour ça il avait l'oeil !"

(Bernardo Cesano, né en 1940 à San Michele di

Prazzo)

Souvent isolé, en particulier lorsqu'il est en montagne, le berger doit savoir faire face

à tous les problèmes. Pour soigner les bêtes, il connaît des recettes simples et

efficaces :

Un berger doit savoir faire tous les métiers. Il doit être un peu vétérinaire,

un peu boucher, un peu coquin aussi, de deviner le temps qu'il va faire, s'il va y avoir

un orage ou s'il y aura la neige" .

Un troupeau est un monde clos, qu'il importe de savoir gouverner et organiser. En plaine,

par route, en montagne, le berger est toujours un homme très occupé. Toute l'année, à

chaque étape du cycle pastoral, ses longues journées sont remplies de mille travaux, de

mille pensées et de mille soucis. C'est lui qui délivre ses brebis au moment de

l'agnelage, qui bistourne les béliers (qui les castre), soigne la piagne (piétin) et la rougne (gale), veille à la propreté de la bergerie, organise méthodiquement la gestion

du pâturage. C'est lui qui fabrique les colliers des sonnailles, répare ses chaussures,

coupe son bois de chauffage, se taille un bâton. Et il sait aussi coudre, cuisiner...

Soucieux de sa liberté, il n'est pas seulement le gardien de ses brebis : le berger

doit savoir faire cent autres métiers.

La tonte. La tonte.

En Crau et en Camargue, la campagne de tonte

commençait au mois de mars et s'achevait en mai. Beaucoup de tondeurs étaient italiens

et, comme les bergers, ils étaient originaires pour la plupart des vallées occitanes du

Piémont. Chaque équipe de tondeurs (la chourmo) se constituait d'une douzaine d'hommes,

dirigés par un baïle-tondeur. On préparait le batadou (espace de tonte) en passant

l'escoubo (le balai que les bergers fabriquaient avec du genêt) dans une partie de la

bergerie.  Les bêtes étaient tondues avec des forces, de grands ciseaux métalliques bien

aiguisés, que les tondeurs les achetaient sur les foires. Les toisons étaient coupées

avec soin. Elles devaient rester d'une seule pièce de manière à pouvoir faire le lau,

c'est à dire à les nouer en boule, de manière à faciliter leur stockage. Les bêtes étaient tondues avec des forces, de grands ciseaux métalliques bien

aiguisés, que les tondeurs les achetaient sur les foires. Les toisons étaient coupées

avec soin. Elles devaient rester d'une seule pièce de manière à pouvoir faire le lau,

c'est à dire à les nouer en boule, de manière à faciliter leur stockage.

"J'avais une passion à tondre ! Je l'ai fait vingt ans. C'était une mauvaise vie !

Il fallait coucher dans la paille... Avec notre équipe, on allait à des endroits où il

y avait mille cinq cents, deux mille bêtes... Le soir, le troupeau arrivait d'en Crau, tu

voyais rien qu'un mulon de laine. Tu voyais que la pointe du nez et les ongles des bêtes,

tellement elles avaient de laine !" (Fiorenzo Arnaudo, né en 1928 à Vinadio)

Le travail était dur, mais les jours de tonte l'atmosphère était à la fête. Les repas

étaient animés, copieux et bien arrosés. "Pour les tondeurs, on mettait une grande

table. On mangeait bien. Les patrons tuaient un agneau. Les femmes se mettaient autour des

gamelles et elles nous préparaient un grand plat de ravioles"

(Bernardo Cesano, né

en 1940 à San Michele di Prazzo, Vallée Maira).

Les tondeurs, courbés sur leur ouvrage plus de douze heures par jour, souffraient de mal de dos, qu'ils soignaient par des

frictions à l'essence de térébenthine. On ne s'attardait pas à la veillée :

"on racontait quelques bêtises et tout le monde allait se coucher".

La route. La route.

Pour tous les bergers, la "grande

affaire" c'est la transhumance "A l'époque, on ne disait pas la transhumance,

on disait qu'on faisait la routo !" La route est un mot magique qui fait briller les

yeux de ceux qui ont connu l'époque des transhumances à pied ; malgré les conflits avec

les riverains et les courtes nuits enroulés dans la cape, couchés à même le sol ;

malgré la pluie, parfois le froid, et ce soleil de juin qui vous assoiffe...

"La transhumance, à l'âge qu'on avait, on se régalait, on rigolait... Mais faut

dire que c'était pénible ! Mais enfin on était tous des jeunes; on était quatre ou

cinq du même âge ensemble, on se régalait !"

(Giovanni Fossati, né en 1925 à

Pietraporzio)

Au départ de la Crau ou de la Camargue, il fallait deux ou trois semaines pour rejoindre

les Alpes.

Les troupeaux montaient dans le Vercors, le Briançonnais, l'Oisans, la Savoie,

les Alpes-Maritimes, les montagnes de Haute-Provence, le Piémont.

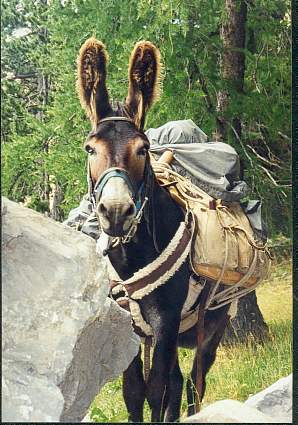

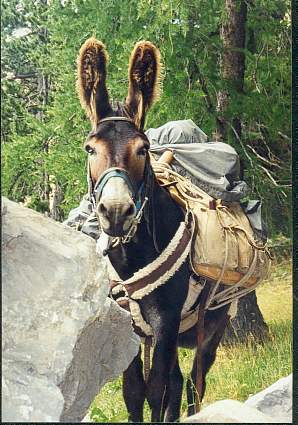

Par route, le troupeau est une société organisée.

En tête viennent les ânes, la bardo

(le bât) sanglée sur le dos. Les ensarris (sacs), solidement arrimés par la cargadouiro

(corde) pendent à leurs flancs ; ils renferment les affaires des bergers. Le

baïle-pastre, fouet en main, règle l'allure de l'escabot (le troupeau): 2,5 à 3

kilomètres à l'heure, pas davantage...

Derrière lui se pressent les chèvres et les

boucs aux cous desquels on a pris soin de mettre les plus beaux redons : leur son

grave rythme la marche. Les chiens battent les flancs du troupeau. Le charreton, qui au

retour de la montagne ramènera les agneaux nouveaux-nés, ferme la marche. Vingt-cinq,

trente kilomètres par jour, par les drailles et les carraires ‹ces chemins

ancestraux‹, par les routes poussiéreuses, de village en village, traversant aussi

les villes (Arles, Salon, Aix, Digne, Die, Grenoble...), le troupeau avance lentement vers

les Alpes

"Ce qui était beau à ce moment là, c'est que quand tu passais dans les

villages, tout le monde était sur sa porte " (Giuseppe Giavelli, né en 1927 à Ferriere).

Un peu d’histoire

Jusqu’aux années 50, l’organisation des alpages était fort différente de l’organisation actuelle. Le bayle, chef des bergers, était accompagné de plusieurs bergers.

Le bayle était ancré à ses alpages : il "gardait" ses montagnes et en assurait la gestion quelle que soit la provenance des bêtes. Il scindait le troupeau en plusieurs lots (les mâles, les tardonnières , le vassieu ...) et attribuait à chacun un alpage, ou une partie d’alpage. Un berger était désigné par le bayle pour assurer la garde et la protection d’un ou de plusieurs lots. Un gradient de compétences s’opérait selon l’expérience, l’âge et la santé des bergers.

Cette pratique du couple bayle-bergers a peu à peu disparu, à la fois pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons techniques : l’évolution des systèmes et des techniques d’élevage a conduit à une simplification des modes de conduite des troupeaux et des alpages, voire à la suppression des bergers d’estive.

Les montagnes connaissent également une gestion autre : jusqu’aux années 50, plusieurs espèces animales pâturaient à des périodes différentes certains quartiers d’alpage, la pression animale sur les quartiers bas des alpages était plus forte, le respect des dates de montée et de descente était plus strict… etc.

En outre, jusqu’à cette période d’après-guerre, la question pastorale occupait une large place dans les préoccupations des communes dont le revenu dépendait en grande partie de la location de leurs pâturages (existence des syndics d’alpage).

Pendant toute cette période de développement de l’agriculture (fin XIX° jusqu’aux années 60), le berger local disparaît de la scène agricole : le système de tirage au sort qui désignait un cultivateur-éleveur comme berger pour une période donnée ne correspondait plus à la réalité technique de l’élevage prônée par les Directions des Services Agricoles (D.S.A.) après guerre.

Le berger local est un berger d'occasion. Mais lorsque le berger vient à manquer, et qu'il n'est pas possible de le remplacer, les effectifs ovins baissent rapidement : le mouton a été victime de la dépopulation."La pénurie des bergers est un mal difficile à juguler." (R. Blanchard)

Ne subsistent quasiment plus que les transhumants comme garants d’une occupation des alpages ovins. Les bêtes locales sont souvent prises en pension par les troupeaux du Midi.

C'est pour cette raison que, lorsque le besoin s'en fait sentir, le recrutement des bergers se fait auprès des bergers transhumants.

Les bergers d’aujourd’hui Les bergers d’aujourd’hui

La confluence de deux phénomènes est à l’origine du retour des bergers : d’une part, la chute du prix à la production, liée notamment à l’émergence du marché européen, et d’autre part, la vague du retour à la terre des années 70 qui pousse de jeunes urbains vers les zones rurales et montagnardes les plus reculées.

Beaucoup de ces jeunes occupèrent les places vacantes de bergers. Nombre d’entre eux lâchèrent prise au bout d’une ou de plusieurs saisons d’estive, en revanche, certains surent persévérer et affirmer leur position dans le milieu agricole. Jamais pourtant ils ne purent obtenir une réelle reconnaissance, tant pour des raisons d’origine géographique et sociale, que pour des raisons de revendications syndicales, qui font que la relation de l’éleveur au berger demeure une relation de patron à salarié.

Pendant ces 20-30 dernières années, à force d’opiniâtreté voire d’abnégation, les bergers ont reconstruit un métier, le leur. Ils ont vécu parfois une existence de « galère » dans de mauvaises cabanes, avec peu d’expériences, peu d’acquis techniques et, souvent, une méconnaissance totale des « choses » de la montagne. De plus, ils devaient faire face au relatif désintérêt de leurs employeurs pour leur cause.

Mais ils ont mimé, ont appris, se sont formés et organisés pour faire valoir leur expérience et leur professionnalisme faits de persévérance, d’observations, de stages et de lectures.

Les bergers ont valorisé ce métier d’ajustement entre l’herbe et le troupeau, entre l’animal et le territoire. Ils ont acquis une technique, une technicité même qu’ils ont construite en opérant une synthèse entre des pratiques héritées de vieux bergers et en s’informant des dernières techniques d’élevage diffusées par l’INRA, entre autres. Le métier de berger aujourd’hui est un syncrétisme qui mêle passé et présent, expériences de plaine et de montagne, culture pastorale universelle et culture locale, allopathie et usages des simples, élevage et environnement… etc.

La reconnaissance de ce professionnalisme n’émane pas des éleveurs, au sens corporatif du terme, mais provient aujourd’hui des gestionnaires de l’espace qui admettent volontiers les bergers comme garants du savoir de l’alpage.

La difficulté pour le berger d’aujourd’hui est d’être reconnu auprès de tous, et d’abord auprès de son employeur, notamment au moment où le retour des prédateurs semble accentuer des divergences de points de vue.

La profession-berger se fait jour. Elle se structure, s’extrait de son radicalisme de jeunesse et tend à se construire sur des bases qui lui sont propres.

Identité et métier Identité et métier

Sur un tiers des alpages ovins des Alpes du Sud, le gardiennage est assuré par des bergers salariés, soit 204 unités pastorales.

De multiples interrogations surgissent lorsqu’il est question des bergers salariés : qui sont-ils ? sont-ils regroupés ? véhiculent-ils encore cette image de marginaux au ban de la société ? quel devenir pour ce métier ? offre-t-il des perspectives au pastoralisme de demain ?

La récente polémique sur le loup les a projeté au devant de la scène, parfois à leur détriment… Mais elle leur a également permis de faire valoir leurs compétences, leur technicité et leur professionnalisme. À tel point, qu’un vocable, apparemment perdu dans les oubliettes du temps, réapparaît : le bayle.

Plus qu’à une profession, les bergers salariés en appellent à l’identité. Cela se traduit par des discours spécifiques qui se réfèrent au savoir-faire, au territoire, à l’animal et à leur fonction sociétale. Parfois même, ces discours font référence à la psychologie, à la philosophie, à l’ésotérisme… etc.

La construction de l’identité des bergers se joue sur un « double jeu » : il y a d’une part la volonté de se distinguer de la société pastorale et surtout du corporatisme qui la porte, et d’autre part une volonté d’unification avec elle en maintenant un lien professionnel mais aussi symbolique. Il y a désir d’être soi et désir d’être affilié.

En conclusion : vers un retour des bayles ?

Ce désir d’être soi s’exprime pleinement aujourd’hui.

Le berger salarié d’aujourd’hui, riche d’une expérience de 20 ans et plus parfois, sent que son métier évolue considérablement et se structure dans le même temps. C’est un métier utile et reconnu comme tel ; un métier difficile qui fait l’objet de multiples enjeux sociétaux tels que l’alimentation, la protection d’espèces faunistiques et floristiques, la préservation des paysages, la pérennité d’une économie pastorale et rurale… etc.

Aussi pourquoi ces bergers là ne reprendraient-ils pas le titre de bayle ?

Le bayle, c’était le chef des bergers. C’était aussi celui d’entre eux qui avait le plus d’expérience et de savoir sur l’animal et sur l’alpage et donc le plus apte à faire le lien entre le « capitaliste » et les bergers. Le bayle de demain pourra faire de même ; s’y adjoindront des contraintes et des interlocuteurs autres.

Les bergers voient dans ce titre de bayle le moyen de mettre un nom à la somme des compétences acquises au cours de leur vie professionnelle. C’est une revalorisation de leur métier et une revanche sur les années de galère. Car ce bayle là aura de multiples compétences : celles d’un berger, celles d’un gestionnaire de troupeaux, celles d’un interlocuteur incontournable en ce qui concerne les aménagements et les équipements pastoraux, mais aussi celles d’assurer la protection des troupeaux en présence de prédateurs et celles d’un formateur auprès des jeunes bergers.

Le titre de bayle serait pour les bergers expérimentés, quadra et quinqua, un tremplin vers la reconnaissance sociale et professionnelle, mais en même temps cette hiérarchisation oblige à la structuration de la profession ; et cette structuration ne va-t-elle pas contrarier la construction identitaire que le nouveau berger a bâti à partir d’images et de représentations du passé, de stéréotypes mais également à partir d’une série d’expériences parfois douloureuses mais aussi constructives ?

Et l’identité du berger peut-elle perdurer dans ses formes actuelles si des biens et des structures entravent le "nomadisme" souhaité des bergers. La modernité - thème fort et récurrent pour les bergers - n’est-elle pas la capacité de se donner une identité par des idées et non par des objets ?

Retour

LA PLAINE DE CRAU

1. LA CRAU.

"Moutons dans la

Crau d'Arles".

La Plaine de la Crau

, deuxième zone naturelle protégée, est une région

s'étendant à l'est du grand Rhône,

limitée au nord par les Alpilles, à l'est par

l'ensemble calcaire de Sainte-Victoire, par le Rhône

et la Camargue à l'ouest, au sud par l'étang

de Berre et par le golfe de Fos-sur-mer.

En provençal le terme Crau désigne une

"surface pierreuse". En effet la Crau est une

plaine alluviale couvrant 57 000 ha formée de galets

déposés par la Durance dans son ancien delta

et s'ouvrant directement sur la Méditerranée.

Les précipitations sont inférieures à

500 mm par an et une steppe semi-aride,

appelée localement

Coucoule, s'est

développée sur ce sol très caillouteux.

C'est le domaine de l'élevage extensif d'ovins: la

race mérinos d'Arles

élevée pour sa laine fine mais aussi pour sa

viande.

2. LA CRAU ET L'ELEVAGE.

Terre d'élevage Terre d'élevage

La Crau est depuis toujours une terre

d'élevage. Une étude menée par

le service régional de l'archéologie vient de

révéler en effet l'existence

à l'époque

romaine, d'importantes structures communautaires

réunissant plusieurs bergeries. De plus des marques

d'enclos pour l'élevage datant de 3000 ans avant J-C

ont également été découvertes en

Crau. L'immense espace vide de la Crau gallo-romaine, de

même que la Camargue, fut donc une zone favorable

à l'essor d'un important élevage extensif. Les

moutons y étaient élevés pour leur

laine à partir de laquelle étaient

vraisemblablement fabriqués des tissus et des

draps.

A partir du 16ème siècle, la plaine aride

que représente la Crau fut mise en valeur par des

travaux d'irrigation d'une importance

considérable dont l'initiateur en fut Adam de Craponne. Adam de Craponne permit ainsi de

ramener l'eau de la Durance en Crau. Dans un premier temps

cette eau servit à alimenter les moulins à

blé de la plaine. Cependant, riche en limon fin

et fertile, elle permit ainsi l'installation de

prairies dans la partie nord grâce à

l'extension réalisée par les

frères Ravel dans les années

1670, du réseau du moulin d'Eyguières

jusqu'à Arles. Des dérivations construites au

fil des années permirent ensuite de desservir toute

la région.  Cette production nouvelle s'établit

en harmonie avec l'élevage ovin car elle

répondait aux besoins nouveaux d'un élevage

cherchant à s'intensifier. Désormais

l'objectif devient de mettre en culture la totalité

de la plaine afin de convertir ce territoire désolant

par son aridité en un véritable jardin

de Provence. Cette production nouvelle s'établit

en harmonie avec l'élevage ovin car elle

répondait aux besoins nouveaux d'un élevage

cherchant à s'intensifier. Désormais

l'objectif devient de mettre en culture la totalité

de la plaine afin de convertir ce territoire désolant

par son aridité en un véritable jardin

de Provence.

On va donc distinguer deux types de Crau: Une Crau

humide qui correspond aux zones de prairies de

fauches introduites progressivement par l'arrivée de

l'irrigation (située plutôt au nord de la Crau)

et la Crau sèche qui elle est

constituée par la steppe aride d'origine. On constate

ainsi que si l'eau a permis le développement de la

culture fourragère et de ce fait de mieux nourrir les

troupeaux de Crau, ces derniers en échange vont

permettre de fumer les sols ce qui constitue le second

élément indispensable à la

prolifération de la culture fourragère.

Les bergeries Les bergeries

Entretenue par une activité pastorale persistante, rythmée depuis des siècles par la pratique de la transhumance, la plaine de Crau occupe une place originale, voire unique dans l'ensemble du bassin méditerranéen. De ce rare et singulier milieu steppique des Bouches-du-Rhône, bordé de prairies irriguées depuis le XVIe siècle, continuent de partir chaque été dans les Alpes près de 150 000 brebis. Bien que menacée, la pratique de la transhumance y demeure vivante, ses savoir-faire, intacts et le milieu, préservé.

Selon le jeu des locations de pâturages, les bergers changeaient assez souvent de place. Beaucoup d'entre eux ont ainsi battu toute la Crau, passant chaque année d'un coussoul à un autre : " J'ai été dans presque toutes les bergeries, je suis resté au Petit-Carton, au Retour-des-Aires, à Peyre-Estève, au Grand-Carton, au Nouveau-Carton, à Limouse, les Brunes d'Istres et d'Arles, Bouscayer... Le plus que je suis resté c'est à Pos Cros quand je travaillais pour la Compagnie Agricole de la Crau " (Giovanni Fossati, né en 1925 à Pietraporzio).

La plaine de la Crau compte environ soixante-dix bergeries bâties pour la plupart entre 1830 et 1860. Elles portent le nom de leur premier propriétaire ou celui d'un lieu.

Construites sur un plan rectangulaire d'environ quarante mètres sur dix, ces bergeries peuvent en moyenne abriter mille bêtes Les ouvertures principales et le parc de contention se trouvent sur leur face sud à l'abri du mistral. La face nord comporte quelques petits fenestrons d'aération.

Les murs de cinquante centimètres d'épaisseur sont montés en galets disposés en coudoulié (en chevron) assemblés au mortier de chaux. Certains bâtiments sont construits en tapi, un mélange d'argile, de paille, de petits galets, recouvert d'un enduit pour protéger les murs des intempéries. Les angles du bâtiment, l'encadrement des portes et fenêtres sont le plus couramment en pierre de Fontvieille (B.-du-Rhône), une pierre tendre où les bergers ont abondamment gravé. Un puits, situé à proximité de la bergerie, permet de tirer l'eau pour abreuver les bêtes.

Les bergeries sont flanquées d'un petit cabanon (d'une surface moyenne de 20 mètres carrés) souvent placé à l'est du bâtiment. Ces logements frustes, au pauvre mobilier, qui sont encore souvent dépourvus d'électricité et d'eau potable, offrent peu de confort au berger.

Le gravage Le gravage

"On gravait quand on changeait de coussoul, chaque année on était pas au même. J'avais gravé au Coucou sur un pilier en rentrant, et sur la Grosse du levant, en 1947, j'avais vingt ans..., c'était la première année que je venais dans la Crau" (Giuseppe Giavelli , né en 1927 à Ferriere). "Moi, j'avais la passion de le faire, ça. J'ai marqué toutes les cabanes où que je suis allé. Pour marquer le passage que j'avais été là. C'est un souvenir. Presque tous les bergers le faisaient" (Giorgio Reinero, né en 1909 à Canosio, Vallée Maira).

Graver, laisser sa marque dans la pierre, n'est pas seulement un loisir de berger, une chose futile ou occasionnelle. Il s'agit au contraire d'un geste qui cherche à matérialiser la mémoire d'un temps et d'un espace particulier En Crau, les bergers ont gravé leurs noms, des dates, des toponymes et des motifs ornementaux : les mêmes qu'ils aiment à sculpter sur les colliers des sonnailles (des fleurs, des têtes de béliers, des rosaces...) et qui rappellent d'ailleurs ceux que l'on trouve dans l'artisanat alpin du bois.

Les bergers des vallées occitanes du Piémont furent nombreux, ces deux derniers siècles, à laisser une trace de leur passage en Crau : Arnaudo, Beltrando, Bressi, Bruna, Fossati, Giavelli, Giordano, Lamberto, Olivero, Poracchia, Reinero, Tolosano , Trocello... Ces noms qui constellent les murs des bergeries nous parlent d'échanges, d'allers-retours, de mobilité. Ils nous invitent à considérer avec attention les trajets de ces hommes, montagnards et méditerranéens, sur les chemins de la transhumance entre les Alpes et la mer.

3. LA CRAU ET LES GRAPHITI PASTAURAUX.

Archives de la mobilité Archives de la mobilité

En basse-Provence, dans la plaine de la Crau, depuis plusieurs générations, les bergers ont confié à la pierre le souvenir de leurs séjours dans ces solitudes plates et venteuses, souvent battues par le mistral : des centaines d’inscriptions profondément gravées sur les murs des bergeries et les puits. Cette multitude de signes et de noms excite la curiosité et l’imagination. On y verrait volontiers les traces d’une longue généalogie de pastres nous ramenant à l’époque où les premiers bergers provençaux poussaient leurs troupeaux dans ce qui était alors une vaste steppe trouée çà et là de quelques étangs. Si ces graffiti ne nous permettent pas de remonter aussi loin dans le temps (les plus anciens trouvés à ce jour datent du dix-huitième siècle), ce patrimoine méconnu, laissé en pâture aux lichens et à l’érosion, compte pourtant parmi les archives les plus précieuses de la transhumance dans le sud-est de la France, des archives de plein air.

La Crau, terre de mémoire La Crau, terre de mémoire

Delta fossile de la Durance, située sur la rive est du Rhône, face à la Camargue, la Crau présente aujourd’hui un paysage contrasté de zones bocagères de prés et de pâturages semi-arides, les coussouls (du latin cursorium, parcours) . Criblée de galets ocres, rouille et gris, cette plaine où pousse une herbe d’une qualité incomparable est de longue date fréquentée par les bergers.

L’histoire de cette terre est inscrite dans son sol et dans ses pierres. Pierres des enclos dans lesquels les premiers bergers provençaux, il y a cinq mille ans, parquaient leurs bêtes pour la nuit. Pierres des murs des bergeries antiques construites, voilà deux mille ans, par les colons romains de la ville d’Arles ; de longs bâtiments dont le nombre (évalué à une centaine) laisse deviner l’intense activité pastorale de la Crau antique. Pierres des crosses, les enceintes de galets en forme de croissant où, jusqu’au XIXe siècle, les bergers protégeaient leurs brebis du mistral. Avec l’introduction du Mérinos, race à laine fine, moins robuste que la vieille race du pays d’Arles, ces abris rudimentaires ont été supplantés, entre 1830 et 1870, par une soixantaine de vastes bergeries (environ trente mètres sur dix) pouvant abriter jusqu’à mille bêtes. Ce sont ces bâtiments, encore utilisés de nos jours, que les bergers ont constellés de leurs écritures.

Les graffiti de la transhumance Les graffiti de la transhumance

Brassaï, le photographe, qui fut un des premiers à révéler la dimension sociale et artistique des graffiti, soulignait au début des années 60 combien ces expressions spontanées étaient restées à peu près inexplorées. Sa passion l’avait mis sur la piste des graffiti de la transhumance en Haute Provence. Avec ceux des gitans, il les citait parmi les plus méconnus de tous. Depuis lors ces inscriptions laissées par les bergers sur les rochers et les portes des cabanes dans les alpages ont fait l’objet de quelques études isolées. Mais rares sont ceux qui savent qu’elles ont leur équivalent en plaine et qui plus est dans un territoire relativement restreint. En Basse Provence, la Crau est en effet le seul site à présenter une telle densité de graffiti pastoraux. Tous localisés sur les cabanons (habitats des bergers), les bergeries et les puits, ils sont beaucoup plus aisément repérables qu’en montagne. Mais rares sont ceux qui savent qu’elles ont leur équivalent en plaine et qui plus est dans un territoire relativement restreint. En Basse Provence, la Crau est en effet le seul site à présenter une telle densité de graffiti pastoraux. Tous localisés sur les cabanons (habitats des bergers), les bergeries et les puits, ils sont beaucoup plus aisément repérables qu’en montagne.

Techniques Techniques

Hormis quelques rares graffiti effectués sur les murs intérieurs des bâtiments, la plupart s’étalent au grand jour sur les pierres tendres (provenant des carrières de Fontvieille et de Beaucaire) des chaînages d’angle et celles des ouvertures des cabanons et bergeries. Les bergers gravent avec les moyens du bord, ils ne s’embarrassent pas d’outils sophistiqués : (Emile Masse, né en 1922 à Seyne-les-Alpes). La gravure n’est pas le seul moyen d’expression des bergers de Crau qui tracèrent aussi de plus frustes graffiti à la peinture ou au bori (le crayon gras de marquage). Dans quelques cabanons, on peut encore lire quelques fragiles écritures joliment calligraphiées à la pointe d’un crayon mine.

Les graveurs : des bergers d’origine alpine Les graveurs : des bergers d’origine alpine

Ces écritures pastorales nous fournissent de précieux renseignements sur la mobilité des bergers alpins entre les montagnes des Alpes et les plaines du littoral méditerranéen. Aujourd’hui, si la Crau est le lieu d’un pastoralisme transhumant vivant (ses prés et ses coussouls sont parcourus chaque année par plus de cent mille brebis), c’est aussi une sorte de conservatoire historique du pastoralisme provençal et alpin. Les graffiti nous donnent en effet des éléments précis sur les origines de ces hommes qui s’engageaient auprès des grands propriétaires arlésiens. Ainsi au cabanon de la bergerie de Peau de Meau, Léon Michaud grave soigneusement son nom en lettres capitales, ajoute qu’il vient et qu’il est. Les graffiti nous donnent en effet des éléments précis sur les origines de ces hommes qui s’engageaient auprès des grands propriétaires arlésiens. Ainsi au cabanon de la bergerie de Peau de Meau, Léon Michaud grave soigneusement son nom en lettres capitales, ajoute qu’il vient et qu’il est.

Sur la bergerie du Nouveau Carton, en 1901, Sebastiano Lamberto précise qu’il vient : de Ferrière, un petit village de la haute vallée Stura en Piémont (Italie). Sur le même bâtiment, Marius Murris trace un grand cœur dans lequel il grave.

Les vieilles familles de la pastriho cravenne dont les noms constellent les murs des bergeries sont toutes originaires des Alpes du sud, de ces vallées de langue occitane où l’on élève le mouton. La moitié d’entre elles viennent du Vercors, de l’Oisans, du Briançonnais, du Dévoluy, de l’Ubaye…, l’autre moitié du Piémont, des vallées frontalières voisines de la Provence. Des régions où les grands troupeaux transhumants montent chaque année, —et d’où les hommes, réputés pour leur savoir-faire pastoral, partent volontiers depuis le Moyen âge faire le berger dans les plaines du bas-pays. Engagés dans un premier temps comme ouvriers-bergers ou comme baile-pastre (maître-berger) pour gouverner les gros troupeaux des de la Crau, après quelques années certains d’entre eux deviennent éleveurs. Ils s’installent en Basse Provence et continuent d’entretenir des relations avec leur pays de départ, quelques-uns y amènent même leurs bêtes à l’estive. L’arrivée du troupeau, annoncée par la musique des sonnailles, est fêtée par tout le village. L’automne venu, ils s’en retournent en Provence en ramenant souvent de nouvelles recrues.

Rosaces, edelweiss et "vive l’amour"… Rosaces, edelweiss et "vive l’amour"…

En Crau tous ces pastres ont consigné leurs patronymes, les noms de leurs villages d’origine, leur date de naissance, celle de leur passage… Ils ont aussi gravé des cadrans solaires, des marques de troupeaux et quantité de décors proches de ceux que les bergers aiment à sculpter sur le bois des colliers de sonnailles : motifs végétaux, signes géométriques. Des décors (cœur, croix, rosaces, étoiles…) que l’on retrouve dans l’artisanat alpin du bois et qui ont pu avoir autrefois, en plus de leur rôle ornemental, une fonction prophylactique. Les bergers sont les derniers usagers de ce vieux langage géométrique qui semble remonter à la nuit des temps, mais dont la symbolique est enfouie. L’edelweiss, que l’on trouve de place en place, est le seul motif auquel ils accordent encore un sens.

Dans le flux du travail, les murs des bergeries servent de carnets de notes. On y trouve des additions, des graffiti de comptage du troupeau, parfois une phrase, comme un mot qu’on aurait laissé sur la table. Mais on leur confie aussi des choses plus personnelles, des souvenirs. Dans les années 30, Alberto Beltrando grave le blason du deuxième régiment d’Alpini —les chasseurs alpins italiens— sur toutes les bergeries où il séjourne. Les bergers y expriment aussi leurs sentiments. (Vive l’amour) s’exclame l’un d’entre eux sur une belle pierre en forme de borne où il a gravé un homme et une femme face à face : souvenir ou promesse de fiançailles…

Marquer son passage Marquer son passage

Inscrites dans la pierre, les gravures pastorales de Crau sont lapidaires dans les deux sens du terme. S’il arrive qu’en montagne on trouve des maximes, des poèmes, etc., ici les bergers ne tiennent pas de longs discours. Il s’agit de bien choisir son endroit et d’être concis. Cette habitude que les bergers ont, par goût, de graver le bois ou la pierre a souvent été comprise comme une façon de tromper leur solitude. Certes, dans les coussouls, le berger est un homme isolé, réduit à ses seules ressources physiques et morales. Mais ces gravures n’ont-elles pas d’autres motifs que celui de tuer l’ennui qui nait des longues heures de garde ?

Le berger est avant tout un homme des signes. Il écrit peu et ne parle guère, mais il marque beaucoup : ses outils, ses sonnailles, ses bêtes et les lieux qu’il fréquente. Ces gravures sont moins de l’ordre de l’écriture que de celui de la marque, —et la marque signe une propriété. De même que dans les Alpes les meubles et les objets de la vie quotidienne étaient décorés pour mieux les faire siens, les bergers gravaient sur les murs des bergeries et des puits pour s’approprier des lieux dont ils étaient amenés à changer souvent. (Joseph Giavelli , né en 1927 à Ferrière, Vallée Stura, Piémont).

La gravure laisse sur le monde la marque visible du , elle donne un caractère définitif à une présence éphémère : (Giorgio Reinero, né en 1909 à Canosio, Vallée Maira, Piémont). Dans ce monde des bergers où tout le monde se connaît, les gravures sont des supports de mémoire. Elles ressuscitent les présences évanouies de ceux qui vous ont précédés dans le métier et que vous avez parfois côtoyés. (Bernardo Cesano, né en 1940 à San Michele di Prazzo, Vallée Maira, Piémont).

Quand la gravure fait le berger Quand la gravure fait le berger

De bergerie en bergerie on retrouve souvent les mêmes noms. Certains bergers ont gravé en Crau plus de dix fois. Mais s’il est une gravure qui compte, c’est bien la première. (Joseph Giavelli). Cette première fois était un aboutissement. Beaucoup avaient rêvé de partir . (Fiorenzo Arnaudo né en 1928 à Vinadio, Vallée Stura, Piémont).

Retour

LA TRANSHUMANCE

Transhumance provient du latin trans et humus,

"au dela des terres". C'est une forme de vie

pastorale étroitement associée aux

régions à climat méditerranéen.

Elle permet de remédier à la sécheresse

qui sévit l'été et jaunit les maigres

patûrages des plaines. De plus, cela permet à

l'éleveur de pouvoir travailler ses terres de Crau

humide afin d'effectuer sa deuxième coupe de foin de

Crau. Les troupeaux gagnent alors les montagnes les plus

proches où l'herbe renaît après la fonte

des neiges. Le berger se déplace ainsi

périodiquement afin de suivre ce cycle naturel qui

lui permet de nourrir ses bêtes. De telles migrations

pastorales reliant des zones séches et des zones

d'altitudes se sont effectuées très tôt

sur tout le pourtour du bassin méditerranéen,

dans les Pyrénées, la Corse, les Apennins, les

montagnes sardes, siciliennes, dans l'Atlas et les hauts

plateaux marocains ou algériens. De plus, cela permet à

l'éleveur de pouvoir travailler ses terres de Crau

humide afin d'effectuer sa deuxième coupe de foin de

Crau. Les troupeaux gagnent alors les montagnes les plus

proches où l'herbe renaît après la fonte

des neiges. Le berger se déplace ainsi

périodiquement afin de suivre ce cycle naturel qui

lui permet de nourrir ses bêtes. De telles migrations

pastorales reliant des zones séches et des zones

d'altitudes se sont effectuées très tôt

sur tout le pourtour du bassin méditerranéen,

dans les Pyrénées, la Corse, les Apennins, les

montagnes sardes, siciliennes, dans l'Atlas et les hauts

plateaux marocains ou algériens.

La transhumance ovine des basses régions

méditerranéennes est une

nécéssité et non une occasion

pour l'éleveur de soulager sa charge de travail ou de

permettre à son bétail de changer d'air. Le

fait de faire transhumer les brebis permet à ces

dernières de passer un été dans un lieu

où la chaleur est plus supportable.

Deuxièmement, elle permet à l'éleveur

de s'occuper pleinement de ses prairies afin

de faire sa deuxième récolte fourragère

de l'année, dont une partie servira à nourrir

son troupeau lors de la descente de montagne. En fait la

transhumance est indispensable pour la conduite du

troupeau. De plus, il ne faut pas oublier que faire

manger les alpages par les brebis permet d'entretenir

les montagnes. Sans cela, le ski ne pourrait pas

être possible et les avalanches beaucoup plus

fréquentes. Ce problème d'entretien se fait de

nos jours ressentir dans nos Alpilles. Le fait d'interdire

à nos bêtes de manger les Alpilles augmente les

causes d'incendies forestiers. Or les brebis permettent de

réaliser de véritables coupe feu

limitant ainsi les risques d'incendies. On peut dire

que par son pâturage, elle lutte contre

l'embroussaillement et contribue à la

prévention des incendies, jouant ainsi un rôle

important dans l'équilibre de l'environnement.

La grande transhumance provençale fait partie du

patrimoine provençal. Historiquement elle a

tracé son propre réseau routier, les

drailles, qui conduisaient de la Crau aux alpages.

Ces voies de transhumances furent les premières voies

de communication entre les plaines de basse Provence et les

montagnes alpines. Cette transhumance qui dans un premier

temps

s'effectuait à

pied, s'est ensuite faite par le biais des

voies ferrées, pour aujourd'hui se

faire par la route à l'aide de

bétaillères.

TRANSHUMANCE EN 1980

Pour les éleveurs de Crau la montagne demeure un

pronlongement logique et indispensable de leur cycle de

patûrage.  La transhumance est un

phénomène économique et social

considérable. La grande région du sud-est de

la France est en effet le théatre de la plus grande

transhumance interdépartementale de l'Europe

occidentale touchant plus de 600 000 têtes et l'hiver

près de 100 000 animaux. La transhumance est un

phénomène économique et social

considérable. La grande région du sud-est de

la France est en effet le théatre de la plus grande

transhumance interdépartementale de l'Europe

occidentale touchant plus de 600 000 têtes et l'hiver

près de 100 000 animaux.

C'est entre le 15 et 20 juin que part la première

bétaillère en direction de l'Isère,

vers le cap Chantelouve. Au cours des 5 heures de route,

sécurité oblige, nous vérifions notre

chargement minimun deux fois.

Arrivées à Chantelouve,  les brebis sont débarquées et

attendront les deux prochains chargements dans les

pâturages situés au pied de la montagne, avant

de monter à la première cabane située

à une altitude de 1400 m environ. Durant ces 3 jours

d'attente, les brebis sont parquées et les

commissions sont effectuées afin que le berger

Sébastien Boukhalfa ainsi que chiens,

cheval et brebis ne manquent de rien. Enfin, lorsque le

troisième chargement arrive, on amontagne en

direction de la première cabane. les brebis sont débarquées et

attendront les deux prochains chargements dans les

pâturages situés au pied de la montagne, avant

de monter à la première cabane située

à une altitude de 1400 m environ. Durant ces 3 jours

d'attente, les brebis sont parquées et les

commissions sont effectuées afin que le berger

Sébastien Boukhalfa ainsi que chiens,

cheval et brebis ne manquent de rien. Enfin, lorsque le

troisième chargement arrive, on amontagne en

direction de la première cabane.

En ce qui concerne

les commissions, elles seront pour une grande partie (sacs

de croquettes, sel....) héliportées. Pour le

reste c'est Bijou, le compagnon équestre de

Sébastien, qui monte tout sur son dos. Grâce

à ce cheval, le berger peut, lorsqu'il a

épuisé ses réserves en nourriture,

redescendre au village, faire ses courses, charger bijou et

remonter à la cabane.

Au bout de 3 heures de marche, la première cabane

est en vue.  Si une fois arrivées les brebis se

reposent de leur effort, ce n'est pas le cas du berger car

ce dernier doit préparer sa cabane: installation du

panneau solaire, mise en place de l'eau, ménage,... Si une fois arrivées les brebis se

reposent de leur effort, ce n'est pas le cas du berger car

ce dernier doit préparer sa cabane: installation du

panneau solaire, mise en place de l'eau, ménage,...

La montagne est divisée en 4 quartiers:

- Le premier quartier, la cabane verte, est

mangé par les brebis jusqu'au 14 juillet.

- Le deuxième quartier , est occupé par les

brebis jusqu'au 1er septembre.

- Le troisième quartier, la cabane du vallon

(du lac), reçoit les brebis jusqu'à la

fin septembre. Par la suite, le berger redescend les brebis

au quartier de printemps.

Le berger doit constamment garder un oeil sur son

troupeau, quel que soit le lieu où se situent ses

brebis, afin de voir s'il doit

venir en aide (pattes

cassées, piétin, boutons...) ou pas à

certaines de ses bêtes. Cette attention que doit

porter le berger à son troupeau est aujourd'hui

capitale à cause de l'arrivée du loup dans nos

montagnes. En ce qui concerne la nourriture, le berger doit

tous les jours charger son cheval (il peut porter

jusqu'à 150 voire 200 kg) de sacs de sel afin de

parsemer ce dernier sur des pierres de la montagne. Ainsi

les brebis, très friantes de sel, viennent

lécher ces pierres salées. Une

brebis mange environ 1 kg de sel par été. Donc

1200 kg de sel sont montés chaque année et

stockés dans les cabanes.

Les premiers à descendre de montagne sont les

béliers. Ils restent environ 1 mois et demi.

Placés avec les femelles avant le départ en

transhumance (vers le 10 mai), on retourne les chercher en

montagne vers la fin juillet ceci afin qu'ils

n'inséminent plus de brebis. Si c'était le

cas, nous aurions des naissances en période hivernale

et de ce fait beaucoup de pertes.

Les brebis, elles, descendent de montagne vers le

début octobre. Entre temps, un recensement des

bêtes est effectué à l'aide

d'une technique ancestrale, le TAI - TAILLA, afin de

voir s'il n'en manque pas. Pour cela on aménage une

sortie étroite au parc. Les bêtes y passent

l'une après l'autre devant le berger.  Celui-ci compte

en les touchant chacune d'une main. Lorsqu'il arrive

à 50 têtes, il crie "tai" et

recommence à compter à partir de un. Imbert

René répond alors "tailla" et

fait une encoche au couteau sur un bâton. Il suffit

ensuite de compter les entailles, puis d'ajouter le dernier

comptage inférieur à 50 pour connaître

le nombre de bêtes du troupeau. Une fois descendues,

nos bêtes retrouvent une nouvelle fois les herbes

situées au pied de la montagne où elles sont

de nouveau parquées afin d'attendre le camion qui va

les ramener en Provence paître les herbes de Crau. Celui-ci compte

en les touchant chacune d'une main. Lorsqu'il arrive

à 50 têtes, il crie "tai" et

recommence à compter à partir de un. Imbert

René répond alors "tailla" et

fait une encoche au couteau sur un bâton. Il suffit

ensuite de compter les entailles, puis d'ajouter le dernier

comptage inférieur à 50 pour connaître

le nombre de bêtes du troupeau. Une fois descendues,

nos bêtes retrouvent une nouvelle fois les herbes

situées au pied de la montagne où elles sont

de nouveau parquées afin d'attendre le camion qui va

les ramener en Provence paître les herbes de Crau.

TRANSHUMANCE EN 1815

Voyage dans la vallée de Barcelonnette de Christophe de Villeneuve-Bargemont ( 1771 - 1829 ) Voyage dans la vallée de Barcelonnette de Christophe de Villeneuve-Bargemont ( 1771 - 1829 )

Préfet du département de Lot-et-Garonne, lors de la publication de ce texte en 1815.

"Je viens de faire une promenade

aux environs de Barcelonnette, dans l'intention de

connaître et de pouvoir vous présenter ensuite,

les détails que je vous ai annoncés sur la

transmigration annuelle des troupeaux de la Basse-Provence

dans les Alpes ; et comme nous nous trouvons à

l'époque où le retour de l'hiver rapelle nos

pâtres dans des climats plus tempérés,

j'ai eu la satisfaction de voir, par moi-même, la

marche et le régime de ces peuples nomades, soit sur

les routes, soit dans leurs cantonnements ...

Je vais actuellement vous décrire leur marche

vers les Alpes et le régime qu'elles observent,

lorsqu'elles y sont arrivées. C'est du 15 au 20 de

mai que se donne le signal de départ ; et pour que

tout se fasse avec plus de régularité et

d'économie, plusieurs particuliers réunissent

leurs troupeaux ; ces associations se composent de dix

à vingt mille bêtes, suivant l'étendue

des pâturages, dont on s'est assuré

d'avance.

Dès que l'assocation est convenue, les Bayles

particuliers se réunissent, et l'un d'eux est

désigné pour la direction

générale du voyage, et surtout pour recevoir

et compter l'argent.  On lui donne pour adjoint un autre

Bayle, qui prend le titre de Bayle comptable ou

Escrivan ; et c'est à celui-ci qu'est

confié le soin de tenir les écritures et de

controler toutes les dépenses. Il va ordinairement en

avant, pour traiter avec les propriétaires chez

lesquels se fait la couchée ; il détermine les

mesures à prendre pour empêcher le

dégât, et régler les indemnités

dues pour les désordres qui auraient lieu

malgré ses soins. Le Bayle général,

environné de tous ceux qui dirigent en particulier

les autres troupeaux, se tient vers le centre de

l'association, où sont aussi les femmes, les enfants

et les bagages portés par des ânes. On lui donne pour adjoint un autre

Bayle, qui prend le titre de Bayle comptable ou

Escrivan ; et c'est à celui-ci qu'est

confié le soin de tenir les écritures et de

controler toutes les dépenses. Il va ordinairement en

avant, pour traiter avec les propriétaires chez

lesquels se fait la couchée ; il détermine les

mesures à prendre pour empêcher le

dégât, et régler les indemnités

dues pour les désordres qui auraient lieu

malgré ses soins. Le Bayle général,

environné de tous ceux qui dirigent en particulier

les autres troupeaux, se tient vers le centre de

l'association, où sont aussi les femmes, les enfants

et les bagages portés par des ânes.

Plusieurs routes sont marquées pour se rendre

à la commune destination. Les troupeaux

stationnés à Arles, viennent à Aix ou

à Marseille ; et quand ils se rendent dans les

Hautes-Alpes, ils passent la Durance à Mirabeau, pour

prendre ensuite la route de Manosque, Forcalquier, Sisteron,

Gap, etc...

Ils ne font que trois ou quatre lieues par jour; car, dans

quelque lieu qu'ils se trouvent, ils s'arrêtent pour

laisser passer la grande chaleur, et s'acheminent ensuite

vers la couchée.

Leur gîte est marqué et

arrêté d'avance, car dans tous les lieux qu'ils

traversent, il se trouve des propriétaires qui les

reçoivent sans autre rétribution que le don

d'une portion de lait des brebis ou des chêvres qu'on

fait traire avant le départ ; mais ils voient aussi

quelques avantages dans le fumier qui demeure sur le terrain

où parquent les troupeaux, et dans la vente des

fourrages nécessaires à leur nourriture.  Quant

aux bergers, on les gratifie d'un peu de vin, et on ne

manque pas de les régaler d'une omelette au lard ou

au jambon, espèce de mets dont ils sont très

friands. Il n'est pas difficile de leur procurer de quoi se

coucher; car, à moins de pluie, et, dans ce cas, ils

s'établissent dans les écuries ou greniers

à foin, leur lit n'est autre chose qu'un peu de

paille répandue sur la terre, et sur laquelle ils

étendent la couverture de leurs bagages ; les

bâts de leurs bêtes de somme leur servent

d'oreiller. Quant

aux bergers, on les gratifie d'un peu de vin, et on ne

manque pas de les régaler d'une omelette au lard ou

au jambon, espèce de mets dont ils sont très

friands. Il n'est pas difficile de leur procurer de quoi se

coucher; car, à moins de pluie, et, dans ce cas, ils

s'établissent dans les écuries ou greniers

à foin, leur lit n'est autre chose qu'un peu de

paille répandue sur la terre, et sur laquelle ils

étendent la couverture de leurs bagages ; les

bâts de leurs bêtes de somme leur servent

d'oreiller.

Leur marche, toujours uniforme, s'annonce par le bruit

d'énormes sonnettes suspendues au cou des boucs qui

précèdent et conduisent les troupeaux. Ces

animaux portent la tête haute ; ils étalent des

cornes contournées et dans les plus hautes

proportions ; ils font parade d'une barbe qui leur descend

jusqu'au genoux, et semblent fiers des fonctions qui leur

sont déléguées. Arrivent-ils devant un

torrent, sont-ils barrés par un obstacle quelconque,

on les voit s'arrêter, et ne reprendre leur marche que

lorsque l'ordre d'un berger ou les cris des chiens les ont

rassurés sur le danger, ou leur ont

démontré la nécéssité de

le braver : alors, ils s'élancent avec courage, et

ébranlent toute la masse qui suit scrupuleusement

tous leurs pas.

Troupeau transhumant en Haute-Provence en 1920

Parmi les moutons qui marchent serrés

les uns contre les autres, on voit s'élever les

bergers vêtus d'une large casaque, couverts d'un

chapeau rabattu et armés d'un long bâton

ferré, avec lequel ils stimulent les traîneurs.

A leurs côtés sont leurs fils qu'ils

instruisent dans l'art de conduire et d'élever les

troupeaux ; dès que ces enfants ont atteint

l'âge de cinq ans, ils font la route à pied et

commencent leur carrière, en se rendant utiles

à leurs pères et à leurs

grands-pères.

Marque de propriétaire Marque de propriétaire

Sur les flancs sont de très gros chiens, qui

courent sans cesse de la queue à la tête ; ils

font rentrer dans la ligne les moutons qui s'en

écartent pour brouter un peu d'herbe, et ne souffrent

aucun prétexte qu'on reste en arrière. On se

ferait difficilement une idée de l'intelligence avec

laquelle ils interprètent et exécutent les

ordres de leur maîtres, et savent même faire de

leur propre mouvement tout ce qu'ils jugent

nécessaire pour régulariser ou

accélérer la marche.

Ces animaux paraissent cependant

dégénérés de la race primitive

connue sous le nom de chiens de bergers:  on les prend dans

les environs de Colmars, et, dans quelques villages de cette

contrée, on s'attache à en maintenir la race.

En tout, leurs formes extérieures n'ont rien de

remarquable; elles sembleraient même les rapprocher de

l'espèce du loup dont ils sont cependant les

implacables ennemis. on les prend dans

les environs de Colmars, et, dans quelques villages de cette

contrée, on s'attache à en maintenir la race.

En tout, leurs formes extérieures n'ont rien de

remarquable; elles sembleraient même les rapprocher de

l'espèce du loup dont ils sont cependant les

implacables ennemis.

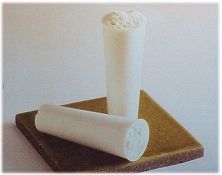

La marche se termine par les mères, les jeunes filles

et les enfants en bas âge; ces femmes conduisent un

troupeau d'ânes qui portent, d'une part, les enfants

trop petits pour marcher, les berceaux de ceux qui sont

à la mamelle, et les agneaux qui naissent pendant la

marche; de l'autre, les bagages de la troupe, de grand vases

de fer-blanc destinés à renfermer du lait; et

enfin, tous les ustensiles nécessaires pour la

confection du fromage et du beurre. Rien n'égale

l'air de santé et de fraîcheur qui règne

sur toutes les physionomies de ces êtres qui passent

un quart de l'année en marche, le reste sur les

montagnes ou dans les champs, couchant presque toujours en

plein air, et faisant du lait de brebis leur principale

nourriture.

Retour

LE MERINOS ET L'ANE

Le Mérinos d'Arles Le Mérinos d'Arles

La race mérinos d'Arles compose la quasi

totalité des troupeaux de Crau. Elle provient du

croisement continu de l'ancienne race du pays d'Arles, la

race cravenne rustique et possédant une

laine assez grossière et rèche, avec le

mérinos d'Espagne. Celui-ci fut importé

à la fin du 18ème siècle afin

d'améliorer la qualité des laines de France.

Du croisement entre le mérinos d'Espagne et la

race cravenne provient le terme de

métisse, encore employé

aujourd'hui par les éleveurs de Crau pour

désigner cette race qui a pourtant des

caractères fixés depuis un siècle.

Avec la sélection effectuée en vue de la

production de viande, l'amélioration de

l'alimentation et de l'hygiène, la diminution de

parcours à effectuer à pied, la population

ovine a acquis du gabarit et de

l'homogénéité.

Différentes sortes de croisements ont

été effectuées depuis afin

d'améliorer la conformation de la race

en particulier avec des béliers mérinos du

Châtillonais. Certaines marques conservent toutefois

des caractéristiques propres chères à

leurs propriétaires. la population

ovine a acquis du gabarit et de

l'homogénéité.

Différentes sortes de croisements ont

été effectuées depuis afin

d'améliorer la conformation de la race

en particulier avec des béliers mérinos du

Châtillonais. Certaines marques conservent toutefois

des caractéristiques propres chères à

leurs propriétaires.

La race mérinos d'Arles porte cette appellation

depuis le syndicat des éleveurs du

mérinos d'Arles en 1921. En 1939

est fondé le domaine du Merle,

centre officiel du ministère de l'agriculture qui

insufla un dynamisme nouveau dont témoigne en

1946 la mise en place d'un

flock-book puis en 1978 la

création d'une UPRA (Union de Promotion

de la Race).

L'animal peut être caractérisé comme

cela:

- La tête est large, munie ou non chez le

mâle de grandes cornes, les banes.

Celles-ci sont fortes à surface finement

striée, enroulées

régulièrement en spirale et de section

triangulaire.Les

béliers qui en sont dépourvus

sont dénommés motis, par

opposition aux banards. Les femelles sont

en principe dépourvues de cornes, mais quelques

unes présentent aussi des cornes de petite taille

et sont alors dénommées

banettes.

- Le front est large et à

face courte, le nez est gros.

- Le chanfrein est légèrement

busqué, présentant chez le mâle un ou

plusieurs replis de peau caractéristiques

au-dessus des naseaux.

- La laine est de couleur blanche, homogène,

avec une toison très étendue et

épaisse, qui recouvre le front et les bajoues, le

ventre, les testicules et les membres jusqu'aux sabots.

La tête est coiffée un peu au-dessous des

yeux. Les mèches sont très fines, souples,

résistantes et fortement ondulées, aussi

longues que possible. La finesse moyenne et de 19

à 22 microns. Le poids moyen des toisons est de

2,5 kg pour les brebis, 5,5 kg pour les béliers.

- Les membres sont vigoureux, gros, assez hauts, aux

aplombs réguliers.

- Le poids varie de 45 à 55 kg pour les brebis,

75 à 85 kg pour les béliers.

- La taille est de 55 à 70 cm pour les femelles

et de 60 à 80 cm pour les mâles.

Les brebis sont de médiocres laitières

au point que le programme de sélection a choisi ce

critère comme premier objectif de

l'amélioration génétique.

En ce qui concerne la prolificité de la race,

il faut savoir que l'aptitude des mères à

avoir des jumeaux est faible. Les brebis mettent au monde

en moyenne 1,2 agneau par mise bas. Cependant dans des

conditions d'élevage plus favorables, en

particulier avec un régime alimentaire plus

adéquat, elles sont capables d'améliorer

leur performance.

En 1932 le syndicat du mérinos d'Arles

définissait ainsi lescaractères

physiologiques de la race mérinos d'Arles: "

Mouton résistant, vigoureux, bon marcheur,

absolument remarquable sur le point de vue de la

rusticité et de la sobriété". Sa

grande rusticité n'est pas une

légende et en fait une brebie remarquablement

adaptée à la transhumance.

Résistante, elle est capable de

marcher sur de longues distances pour trouver sa

nourriture, que ce soit en alpages, dans les collines et

sur les coussouls dont elle est la reine

incontestée. Cette brebis supporte assez bien la

fatigue liée au trajet en camion au retour

d'estive, à quelques jours de la

parturition (mise bas). Comme pour toutes

les races rustiques méditerranéennes, les

brebis Mérinos d'Arles sont aussi capables de

supporter des variations qualitatives et quantitatives de

leur ration quotidienne. C'est une brebis qui fait

l'accordéon en jouant sur la mobilisation

de ses réserves corporelles de gras à

certaines périodes de l'année, en

particulier entre la fin de l'hiver et la mi-avril. Ces

réserves se reconstituent ensuite au printemps

,où sera disponible la repousse fourragère,

et en début d'estive.

Il n'existe toutefois pratiquement plus de souche de

petites métisses en Crau. Depuis que

l'élevage s'est orienté vers la production

d'agneaux, les éleveurs ne font plus rustiquer

comme avant et ont amélioré le gabarit

global des animaux.

La finesse et l'étendue de la toison

mérinos représentent un barrage

naturel contre les agressions climatiques en montagne

mais aussi durant la saison d'hivernage en Crau: longues

stations sous la pluie à l'automne, coups de

mistral glacé en hiver et périodes de

canicules avant le départ en estive. Certains

éleveurs alpins ont ainsi actuellement tendance

à mériniser leur troupeau, voire à

remplacer leurs brebis de race Préalpes ou

Commune, par des Mérinos d'Arles afin de favoriser

la transhumance de leur cheptel ou une sortie en

pâturage plus précoce en fin d'hiver.

La qualité de la laine peut être

considèrée comme le baromètre

de l'état général du

troupeau. La résistance de la mèche

est en effet fonction de l'alimentation et de

l'état sanitaire des animaux. Son aptitude

à entrer en gestation pendant toutes les saisons

de l'année (dessaisonnement) est

largement utilisée dans les élevages.

Cette brebis possède aussi un instinct

grégaire prononcé qui facilite le

gardiennage traditionnel encore très

présent.

Le nombre d'animaux de race Mérinos d'Arles est

aujourd'hui estimé à 300 000 individus dont

près du 1/3 appartient à des

élevages cravens, berceau de la

race. Les programmes de sélection tournent d'abord

autour de la qualité maternelle des mères,

la valeur laitière mesurée en fonction de

la croissance des agneaux jusqu'au 30ème jour.

Cependant, l'amélioration de la conformation des

animaux et de la qualité de la laine sont toujours

à l'ordre du jour. Les programmes de recherches

scientifiques réalisés au domaine du Merle

visent à améliorer la

fécondité de la race par l'introduction

d'un gène majeur de prolificité

découvert en Australie en 1980 sur des

Mérinos Australiens.

Enfin, il faut savoir que la race Mérinos

d'Arles est idéale pour obtenir des agneaux

de croisement. Par exemple, à l'heure

actuelle, certains éleveurs croisent la race

Île de France avec des Mérinos d'Arles, ce

qui permet d'obtenir des bêtes de meilleur gabarit

destinées à la production de viande.

La tonte La tonte

La race mérinos d'Arles a été

créée à la fin du 18ème

siècle avec pour principal objectif la

production d'une laine de qualité.

Depuis, même si les objectifs ont quelque peu

changé, la laine de la région d'Arles est

appréciée pour sa finesse,

sa souplesse et sa résistance.

La récolte de la laine est effectuée par

des équipes de tondeurs professionnels, qui

délestent chaque année les animaux d'une

toison qui deviendrait trop encombrante aux premières

chaleurs. L'objectif de la tonte est de laisser la toison en

une seule pièce, afin d'en permettre un pliage

correct et d'en faciliter ultérieurement le

classement puis le triage.

Les méthodes employées pour récolter

la laine ont beaucoup évolué au cours du

temps, depuis l'arrachage antique, à la

main, pour lequel les animaux étaient soumis à

un jeûne préparatoire qui faisait se

relâcher la racine des fibres dans leur gaine.

Les forces apparurent dès l'âge

du fer, leur forme évoluant très peu jusqu'au

début du 20ème siècle.  L'animal

était tondu à terre, les quatre pieds

attachés ensemble. Cette technique nécessitait

la présence spécifique d'un

attacheur. Il n'était pas rare de voir

des animaux portant des marques profondes de coups de

ciseaux. Les tondeurs faisaient, en moyenne 50 animaux par

jour. Compte tenu de la valeur élevée de la

laine, les éleveurs étaient très

méticuleux: il ne fallait pas qu'il reste un seul

brin de laine sur les animaux. Les tondeuses

mécaniques, manuelles puis

électriques, se sont progressivement imposées

à partir des années 1920. Elles ont permis

d'égaliser les coupes, de réduire les risques

de blessures et surtout d'aller beaucoup plus vite.

Traditionnellement, les jeunes animaux (tardons et

agnelles), ne sont pas tondus sur la tête, afin de

garantir l'animal des coups de soleil. De même,

certains éleveurs demandent à ce que le ventre

ne soit pas tondu afin que les jeunes animaux ait moins

froid en montagne à la couchade. L'animal

était tondu à terre, les quatre pieds

attachés ensemble. Cette technique nécessitait

la présence spécifique d'un

attacheur. Il n'était pas rare de voir

des animaux portant des marques profondes de coups de

ciseaux. Les tondeurs faisaient, en moyenne 50 animaux par

jour. Compte tenu de la valeur élevée de la

laine, les éleveurs étaient très

méticuleux: il ne fallait pas qu'il reste un seul

brin de laine sur les animaux. Les tondeuses

mécaniques, manuelles puis

électriques, se sont progressivement imposées

à partir des années 1920. Elles ont permis

d'égaliser les coupes, de réduire les risques

de blessures et surtout d'aller beaucoup plus vite.

Traditionnellement, les jeunes animaux (tardons et

agnelles), ne sont pas tondus sur la tête, afin de

garantir l'animal des coups de soleil. De même,

certains éleveurs demandent à ce que le ventre

ne soit pas tondu afin que les jeunes animaux ait moins

froid en montagne à la couchade.

Les outils anciens (forces, ciseaux, tondeuses à

main) ont été progressivement

abandonnés pour laisser place à la

tondeuse électrique

perfectionnée beaucoup plus efficace. Aujourd'hui la tonte se fait sans aucune entrave, selon la

méthode dite de bowen du nom d'un

tondeur Néo-Zélandais. Celui-ci fut recordman

du monde dans les années 70 avec 465 animaux

entièrement couverts de laine, attrapés,

amenés sous la tondeuse, et tondus en 9 heures. Avec

de l'entrainement, cette méthode est d'une grande

rapidité d'exécution, en particulier

grâce à l'utilisation maximum de longues coupes

sans retour en arrière. Elle épargne aussi de

la fatigue au tondeur en lui évitant le travail

prolongé des mêmes groupes musculaires. Elle

s'appuie essentiellement sur des jeux de jambes,

positionnant le corps de l'animal pour préparer le

passage de la tondeuse.

Aujourd'hui la tonte se fait sans aucune entrave, selon la

méthode dite de bowen du nom d'un

tondeur Néo-Zélandais. Celui-ci fut recordman

du monde dans les années 70 avec 465 animaux

entièrement couverts de laine, attrapés,

amenés sous la tondeuse, et tondus en 9 heures. Avec

de l'entrainement, cette méthode est d'une grande

rapidité d'exécution, en particulier

grâce à l'utilisation maximum de longues coupes

sans retour en arrière. Elle épargne aussi de

la fatigue au tondeur en lui évitant le travail

prolongé des mêmes groupes musculaires. Elle

s'appuie essentiellement sur des jeux de jambes,

positionnant le corps de l'animal pour préparer le

passage de la tondeuse.

Compte tenu de la taille élevée des

troupeaux de Crau, les gains de temps et de qualité

de tonte réalisés, furent spectaculaires. Les

premiers tondeurs ayant commencé en Crau à

tondre détaché le firent dans les

années 67, ce qui entraina une petite

révolution dans le monde des tondeurs. Aujourd'hui,

la saison de tonte commence en Crau vers la fin janvier pour

se terminer début mai. L'objectif est d'obtenir une

repousse de laine suffisante pour affronter la montagne et

ses intempéries, tout en n'ayant pas à

souffrir d'une tonte trop précoce qui exposerait les

animaux aux coups de mistral de la Crau. Pour cela, il est

impératif de ne pas tondre après le 15 mai,

surtout si on monte tôt et haut en estive.

En ce qui concerne notre troupeau, le chantier des

tondeurs dure en moyenne 2 à 3 jours. Le

chantier des tondeurs, pour être efficace,

demande une bonne préparation, une solide

organisation et un nombre suffisant d'aides. Il s'agît

en effet de préparer et d'amener les lots des

bêtes à tondre, de récupérer et

plier les toisons, de maintenir la propreté de l'aire

de travail et d'évacuer les animaux tondus.

Avant le chantier, nous laissons plusieurs heures les

animaux en bergerie afin qu'il transpirent, pour faire

monter le suint et faciliter la tonte. A une certaine

époque, les éleveurs laissaient plusieurs

jours les animaux ainsi, fermant toutes les ouvertures de la

bergerie. De ce fait, la laine

récupérée était plus lourde et

donc rapportait plus.

Les tondeurs sont payés à la bête

tondue environ 7 francs par tête. Après la

tonte de chaque animal, ils actionnent un petit compteur

suspendu au-dessus d'eux. Chacun fait ensuite son bilan

à la fin de la journée et est payé en

conséquence. Certains tondeurs, moins rapides, font

beaucoup moins d'animaux par jour et gagnent ainsi plus

difficilement leur vie. Le tondeur professionnel s'il veut

vivre de son métier, est en effet obligé de

respecter des horaires et un programme de tonte dans les

élevages, tout en s'imposant des rendements

élevés. Le record du monde de tonte d'une

brebis est de 32 sec réalisé sur

une brebis de Nouvelle-Zélande. La vitesse de

la tonte dépend de la race de la brebis et de

l'habileté du tondeur. Un tondeur de bon niveau tond

environ 150 brebis Mérinos d'Arles dans une

journée de 8 ou 9 heures. En Nouvelle-Zélande

on arrive à tondre jusqu'à 250à 300

brebis. Les animaux se tondent plus facilement car sont plus

homogènes et le chantier y est mieux organisé.

Le rythme de travail de la journée est très

planifié avec de nombreuses pauses, et chaque

élevage de grande taille possède un local

spécifiquement aménagé pour la tonte.

Pour pouvoir vivre, un tondeur professionnel doit pouvoir

tondre 30 000 brebis sur toute l'année. Certains

montent jusqu'à 60 000 animaux en faisant le tour du

monde des différents pays moutonniers. Le circuit

commence en janvier par les Alpes, la Crau, l'Aveyron, les

Pyrénées, puis se poursuit à partir de

septembre par la Grande Bretagne et enfin la

Nouvelle-Zélande d'octobre à décembre.

La laine, une fois récoltée, est mise en

vrac dans des ballots, les

bourras, contenant 80 à 100

kg. Elle est ensuite dirigée vers des

centres de triages dont la mission est de

retirer tout corps susceptible de la

déprécier. Elle est ensuite

conditionnée, en ballots de 400 kg environ pour

être stockée puis vendue à des

transformateurs où elle va être lavée

puis gardée, pour donner des produits rustiques (gros

pull, tapis, drap) ou peignée pour obtenir des

produits fins (jersey, vêtements, prêt à

porter).

La laine fut, depuis des millénaires, un

véritable moteur des civilisations

humaines, créant des emplois et fixant des

populations actives dans les régions

d'élevage. La laine, fibre naturelle par

excellence, reste encore aujourd'hui une

matière essentielle aux utilisations multiples:

habitation (literie, matelasserie, couvertures, couette,

moquette) habillements (toutes formes), art et

décoration (haute couture, tapisserie d'art, plaid).

La race Mérinos était

caractérisée essentiellement par sa haute

spécialisation dans le domaine de la production de la

laine, qui fut longtemps le critère principal de

sélection. Année après année,

les animaux ont développé une toison fine et

frisée idéalement protectrice. La

qualité de la laine Mérinos d'Arles provient

essentiellement de sa finesse: elle est

une des plus fines du monde (2 à 3

microns). Cependant, son

élasticité, sa frisure qui la

rend très moelleuse, le nombre des ondulations

des fibres est aussi exceptionnelle. C'est une

laine très douce, agréable et chaude,

saine et confortable. Elle est

particulièrement adaptée à la

fabrication de couvertures, couettes, plaids, draperies et

tricots. C'est une laine d'exception, une

véritable appelation d'origine.

La production n'ayant pas su s'adapter rapidement

à la demande, les industriels sont allé

à la facilité, en travaillant les laines de

l'hémisphère sud. Le potentiel de la

production lainière française est ainsi

insuffisamment valorisé, le produit vivant dans

l'anonymat presque complet.

Pour satisfaire certaines petites unités

françaises qui exigent un produit de qualité,

un gros travail de triage est alors nécessaire qui ne

rattrape pas toujours les défauts du produit initial.

On se retrouve ainsi devant le paradoxe d'un produit:

la laine Mérinos d'Arles, qui pourrait

être une des meilleures laine du monde, et dont on ne

sait pratiquement plus quoi faire aujourd'hui. La

production de laine fine Mérinos entre en effet en

concurrence directe avec les laines fines importées.

La laine, qui constitue un produit agricole qui pourrait

être dès plus rénumérateurs, est

aussi victime de la banalisation générale des

produits dans notre socièté. Depuis quelque

temps, les éleveurs avec la participation des

tondeurs, ont pris conscience qu'en apportant plus de soin

lors de la tonte des animaux, il était possible de

revaloriser ce produit et ainsi de reconquérir des

marchés nationaux. Quoi de plus normal car si de nos

jours la laine Mérinos d'Arles a perdu son importance

économique d'antan, elle continue d'être l'une

des meilleures laines du monde.

On comprend donc pourquoi le produit laine

représente aujourd'hui une part infime du revenu du

troupeau ovin. Pour redonner un peu de sa noblesse à

la laine, il devrait au moins couvrir les frais de tonte et

de mise en marché du produit.

L' Asinerie L' Asinerie

Origine

Les écrits les plus anciens montrant l'importance des ânes dans le système d'élevage ovin basé sur la transhumance entre la Basse-Provence et les alpages de Haute-Provence, des Alpes et du Dauphiné datent du XVe siècle. durant près de 5 siècles, ils ont été les acteurs essentiels de la transhumance des moutons en portant, grâce à des bats adaptés, le matériel, la nourriture des bergers, le sel pour les brebis et même les agneaux nés en chemin.

Les bergers ont ainsi sélectionné un âne disposant d'une ossature solide pour porter les lourdes charges, d'un tempérament docile avec de bons membres pour parcourir les drailles; il présente une croix de Saint-André bien marquée sur la robe gris tourterelle plus ou moins foncée avec parfois des zébrures sur les membres: c'est l'Ane de Provence. L'utilisation du chemin de fer puis des camions a réduit considérablement leur rôle. De ce fait, l'effectif asin agricole recensé dans les départements provençaux (Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, alpes de Haute Provence) qui s'élevait à environ 13 000 têtes à la fin du XIXe siècle est passé à 2000 en 1956 puis seulement à 330 en 1993.

L'âne dans l'économie rurale

Les utilisations actuelles de l'âne sont nombreuses. On se rend compte qu'il sait s'adapter aux circonstances, aux besoins et aux exigences de l'homme, à ses fantaisies et à son imagination.

Accompagnateur des bergers, notamment lors de la transhumance au cours de laquelle il a pour mission de transporter le paquetage, le ravitaillement, le sel pour les moutons et aussi d'être la voiture balai pour les animaux en difficulté ou blessés. Au point de vue économique on peut dire qu'il est très rentable : il remplace le quatre-quatre ou l'hélicoptère ; bien sûr, en rapidité il ne peut rivaliser mais le quatre-quatre ne passera pas où l'âne se faufilera. Il sera aussi moins bruyant et plus économique que ces engins. D'ailleurs il n'aurait jamais dû perdre cette place et ce rôle.