| |

|

Invitation aux couleurs... Invitation à la connaissance... Invitation au

voyage...

De l’intérieur des terres où s’exprime le langage des traditions, aux

dentelles de la côte où la Méditerranée, cette fille de joie, appelle Pythéas,

le navigateur mais aussi « Marius » le fils de César... Voici la Provence en

bonne compagnie !

Les différentes rubriques sont ordonnancées de façon thématique.

Honneur aux aînés... Ainsi littérature, peinture, sculpture, architecture,

théâtre, cinéma, danse et musique se feuillettent selon les séquences

chronologiques de ces femmes et de ces hommes célèbres.

LES FELIBRES LES FELIBRES

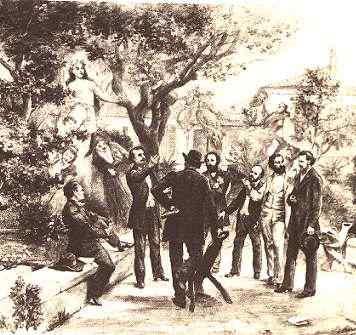

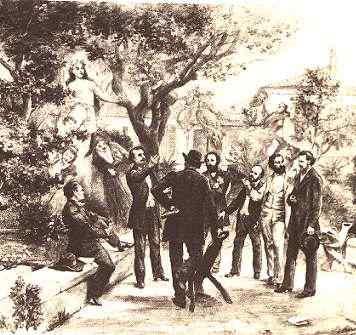

Le 21 mai 1854, sept jeunes poètes : Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Mathieu, Frédéric Mistral, Joseph Roumanille et Alphonse Tavan décident de la renaissance littéraire de la langue d'Oc (le provençal) et prennent le titre de félibres ; Mistral nomma ainsi cette assemblée en rapport aux 7 félibres (docteurs) de la Loi, évoqués dans un cantique provençal. La scène se passe à Font-Ségugne (près de Chateauneuf-de-Gadagne, à 9 kilomètres d'Avignon), dans le château de Paul Giera, bâti sur les ruines de la ferme des seigneurs, se réunissaient les poètes provençaux. Ils étaient reçus par leurs hôtes : les Giera dans leur belle demeure. Le château leur avait été légué par un mécène, bienfaiteur du village, qui a son mausolée près du monument aux Morts : Pierre d’Alcantara Goujon.

Le théâtre et la chanson renaissent tout au long de l'année, à l'occasion des veillées, des fêtes de Noël où se jouent les "Pastorales" et d'un "festival Provençal" organisé dans la très belle cour du Palais du Roure à Avignon.

Pour que le passé revive avec éclat, un festival de la Culture Provençale et du Félibrige est organisé à Châteauneuf-de-Gadagne. Ce Festival de la tradition, haut en couleurs, a été couplé depuis 1997 à une autre manifestation déjà bien ancrée : celle des "Peintres dans la rue ". Chaque année, le dimanche précédant le 14 juillet, de plus en plus nombreux sont les artistes à venir s’inspirer des beautés d’un village qui a su conserver charme et authenticité.

Le 21 mai 1854, sept jeunes poètes : Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Mathieu, Frédéric Mistral, Joseph Roumanille et Alphonse Tavan décident de la renaissance littéraire de la langue d'Oc (le provençal) et prennent le titre de félibres ; Mistral nomma ainsi cette assemblée en rapport aux 7 félibres (docteurs) de la Loi, évoqués dans un cantique provençal. La scène se passe à Font-Ségugne (près de Chateauneuf-de-Gadagne, à 9 kilomètres d'Avignon), dans le château de Paul Giera, bâti sur les ruines de la ferme des seigneurs, se réunissaient les poètes provençaux. Ils étaient reçus par leurs hôtes : les Giera dans leur belle demeure. Le château leur avait été légué par un mécène, bienfaiteur du village, qui a son mausolée près du monument aux Morts : Pierre d’Alcantara Goujon.

Le théâtre et la chanson renaissent tout au long de l'année, à l'occasion des veillées, des fêtes de Noël où se jouent les "Pastorales" et d'un "festival Provençal" organisé dans la très belle cour du Palais du Roure à Avignon.

Pour que le passé revive avec éclat, un festival de la Culture Provençale et du Félibrige est organisé à Châteauneuf-de-Gadagne. Ce Festival de la tradition, haut en couleurs, a été couplé depuis 1997 à une autre manifestation déjà bien ancrée : celle des "Peintres dans la rue ". Chaque année, le dimanche précédant le 14 juillet, de plus en plus nombreux sont les artistes à venir s’inspirer des beautés d’un village qui a su conserver charme et authenticité.

Retour

AUGUSTE MIGNET 1796-1884 AUGUSTE MIGNET 1796-1884

Aix-en-Provence...

Il naît dans la « cité de robe » et n’échappera pas non plus aux traditionnelles

études de droit.

Adolphe Thiers est son camarade des « bancs de faculté ». Les deux complices

seront reçus avocats en même temps et commencent la carrière du barreau.

Mignet s’intéresse plutôt à défendre les lettres et manifeste quelques

prédispositions à l’écriture.

En 1821, il partage avec Arthur Beugnot le prix de l’Académie des inscriptions

et des belles-lettres pour le mémoire sur le sujet « L’état du gouvernement et de

la législation en France à l’époque de l’avènement de St Louis et des

institutions de ce prince ».

MIGNET, L’HISTORIEN

Fort de ce succès, il part à Paris et rejoint son ami Thiers.

Journaliste du Courrier Français, il reste dix ans au service de l’information et

prête déjà sa plume à l’Histoire.

Trois ans après son premier ouvrage, il écrit en deux volumes « Histoire de la

Révolution française de 1789 à 1814 » qui sera réimprimée et traduite dans

toutes les langues.

Les textes de l’historien et du journaliste ne mettent pas toujours le gouvernement

de bonne humeur et lui valent quelques situations amères... Thiers et Carrel

fondent le « National » qui comptera également le célèbre aixois parmi ses

signatures.

Après la révolution de 1830, Auguste Mignet devient directeur des archives au

ministère des Affaires Etrangères.

Quoi de mieux pour mener à bien ses recherches !

DES TITRES ET DES HONNEURS

Membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 1932 et surtout de

l’Académie Française en 1936 où il remplace M. Raynouard.

Il sera également Commandeur de la Légion d’Honneur. Il est l’auteur de

« Négociations relatives à la succession d’Espagne » mais aussi « Antonio

Perez et Philippe II » ce dernier a d’ailleurs toutes les qualités d’un roman.

« Vie de Franklin » « Histoire de Marie Stuart » témoignent du large horizon

de connaissance de Mignet. Les articles continuent d’alimenter les grands titres et

Mignet est une plume assidue au « Journal des Savants », à la « Revue des Deux

Mondes ».

Lu universellement... Mignet associe le savoir à l’art de la narration et définit, à lui

tout seul, les qualités d’un historien.

Retour

VICTOR GELU 1806-1885 VICTOR GELU 1806-1885

Marseille chante avec Gelu...

Une famille modeste dont le père est boulanger demeurera dans la mémoire de

Gelu, le chansonnier populaire.

Il est élevé chez les Frères Gris à Aix-en-Provence et ne tarde pas à interrompre

ses études, faute de finances.

Il exercera des métiers sans conviction : boulanger puis minotier. Sa place est

auprès des plus défavorisés à qui il dédie ses poèmes. Il exprime la révolte du

peuple et devient leur porte-parole.

1836. Sa première chanson « Fenian et Grounian » rencontre le succès.

POURQUOI PAS CHANSONNIER ?

Il se destine donc à cet art considéré comme mineur mais ô combien utile et

gratifiant.

En 1840, il publie un recueil de ses chansons marseillaises.

Si en 1842, Gelu, le poète, assiste au Congrès du Félibrige, il n’adhère pas pour

autant à ce « corps bien pensant ». Le provençal n’est qu’un dialecte qui aura la vie

courte selon Gelu qui préfère donner la parole aux marseillais.

C’est effectivement ce parler rude et imagé, celui des quais de la Joliette et des bas

quartiers, que Gelu met en exergue.

« Nouvé Grané » est le roman de 1856 qui évoque le réalisme de cette région.

Entre 1857 et 1859, il écrit en français et pour son fils ses notes

autobiographiques. Elles sont publiées en 1971 sous le titre « Marseille au

XIXème siècle ».

A la fin de sa vie Victor Gélu revient se fixer à Marseille où il meurt en 1885.

En 1886, un an après sa mort, était publiée une édition complète de ses oeuvres, texte original et traduction,

préfacée par Frédéric Mistral.

Nul mieux que Gélu n'a fait sentir le caractère rude et absolu de la vieille langue marseillaise.

Ses idées sont celles d'un libéral, homme de coeur qui envoie leurs vérités à la face des fauteurs d'injustices sociales

et qui exprime l'énergie contenue dans l'âme populaire, énergie qu'aucun artifice de littérature ne saurait rendre.

Retour

JOSEPH ROUMANILLE 1818 -1891 JOSEPH ROUMANILLE 1818 -1891

Saint-Rémy-de-Provence compte également parmi ses « enfants » prodigues,

Joseph Roumanille, ambassadeur et défenseur des traditions provençales.

Il publiera poèmes et prose en « version originale » !

Il fait ses études au Collège de Tarascon et devient enseignant.

Il professe au pensionnat de Monsieur Dupuy à Nyons et aura comme élève le

jeune Frédéric Mistral.

A la messe du dimanche, il traduit les psaumes en provençal ; cette distraction

n’échappe pas au futur prix Nobel qui reconnaît là un complice...

Roumanille commence par créer l’association qui réunit les littérateurs de langue

provençale et publie en 1852 une anthologie bien nommée « Li Prouvençalo » (les

provençales).

EN LANGUE PROVENÇALE !

Fédérateur avant l’heure... Roumanille organise deux congrès : l’un à Arles et

l’autre à Aix où il s’affirme comme un puriste. Son premier recueil de poésies

« Les Pâquerettes », paraît en 1854. Cette même année, il est cofondateur avec

Mistral et quelques amis du « Félibrige ». Ecole littéraire constituée en Provence

pour le maintien de la langue d’Oc et de ses dialectes, le Félibrige sauvegarde les

caractères originaux de la littérature, de l’art et des coutumes du Midi. L’Armana

Prouvençau est l’organe officiel.

Néanmoins, Roumanille est au meilleur de sa forme avec les Contes Provençaux

et les Bavardages qui narrent quelques récits savoureux, genre fort apprécié à

cette époque.

Ces textes sont publiés dans l’almanach et signés « li Cascareleto » (le

Bavard)... (1883)

Bien sûr, Roumanille usera également de sa plume pour véhiculer ses idées et les

défendre... L’auteur provençal est royaliste et attaché à ses valeurs.

Il est proclamé grand maître, « Capoulié », après Mistral et ce jusqu’à sa mort qui

intervient en Avignon en 1891.

A Saint-Rémy, sa statue est érigée en face de l’Hôtel Dieu.

André-Vincent AUTHEMAN (1820-1903) FELIBRE de l'Isle sur Sorgues.

Les L’Islois de son temps l’appréciaient surtout comme un félibre : il a écrit en Provençal « bien avant la renaissance mistralienne »dit-on. Il était félibre, mais indépendant.

Les fondateurs du félibrige étaient tous ses amis, mais il considérait la graphie dite « mistralienne » (dont à l’origine, le père était Roumanille) comme s’écartant souvent du dialecte du patois parlé couramment par le peuple dont Autheman faisait partie.

Il s’est excusé auprès des félibres de ne pas parler comme eux le pur provençal : « quand j’ai livré mes vers au Public, j’ai fait en sorte qu’ils soient compris avant tout des gens de notre région ».

Retour

FREDERIC MISTRAL 1830-1914 FREDERIC MISTRAL 1830-1914

En cette année 1830, la « pastorale » se joue à Maillane avec la naissance du petit

Frédéric Mistral.

Issu d’une famille provençale, les traditions, les contes de grand-mère, les légendes

de la plaine d’Arles nourrissent une enfance baignée de soleil.

Le Mas du juge sur la route de Saint-Rémy-de-Provence abrite les Mistral.

Ici pas un mot en français n’est prononcé, sauf quand il y a de la visite ! Les

champs de blé, les lignes de cyprès, les allées de mûriers composent le paysage

quotidien de l’enfant qui gardera en mémoire cette Provence rustique.

Après la pension à l’abbaye de Saint-Michel de Frigolet, celle d’Avignon, Frédéric

va à Nyons et rencontre Joseph Roumanille, son professeur et futur « compère ».

En 1848, le jeune Mistral fait son droit à Aix mais il abandonne rapidement cette

ville de « robe » pour rentrer à Maillane et se mettre à l’oeuvre.

En 1854, il fonde avec Roumanille le Félibrige, école littéraire qui a pour vocation

de maintenir la langue d’Oc et ses dialectes. Sept sages président à

cette initiative : Joseph Roumanille, Frédéric. Mistral, Anselme Mathieu,

Alphonse Tavan paysan, Jean Brunet peintre vitrier, Théodore Aubanel et Paul

Giera bourgeois d’Avignon.

L’armana Provençau est l’organe officiel.

Au delà des travaux littéraires, les « compagnons » de Provence cherchent à

retrouver l’originalité de la langue d’Oc : orthographe et grammaire au programme

de cette étude. Mistral rédige un énorme dictionnaire de 1361 pages intitulé

« Trésor du félibrige ».

CETTE HEROINE... LA PROVENCE !

« Mireio » est publiée en 1859 et n’en finit plus d’être saluée. Ce poème épique de

12 chants raconte l’histoire d’amour entre Mireille, fille de propriétaire terrien, et

Vincent le vannier. Le père s’oppose au mariage et l’héroïne désespérée traverse la

Camargue ensoleillée pour aller prier dans la Chapelle des Saintes Maries de la-

Mer. Frappée d’insolation, elle meurt dans les bras paternels sous les yeux de son

amoureux.

Succès populaire, reconnaissance littéraire de Lamartine et de Vigny, récompense

de l’Académie Française avec 3000 francs, consécration lyrique avec Gounod

qui interprète un opéra sur le livret... Mireille est devenue une figure

mythologique.

Son père meurt, il habite avec sa mère « La Maison de Lézard » à Maillane.

Régionaliste et défenseur du provençal au moment où cette langue se heurte au

français, Mistral produit. « Calendau » est selon lui son oeuvre majeure mais, à sa

déception, il n’obtient pas l’enthousiasme attendu. Le récit se déroule entre Cassis

et La Ciotat, que l’auteur connaît pour y avoir séjourné chez son ami Ludovic

Légré.

D’AUTRES HORIZONS

Ces petits ports de Provence, la forêt de pins, le murmure de la mer et ces falaises

à pic...Esterelle, le pêcheur... « dessinent » un nouveau profil du pays de Mistral.

Après la Provence rustique, le poète évoque la Provence maritime. Toute une

région à laquelle il veut rallier les catalans et rapprocher les nations latines.

En 1868, cette fraternité avec les félibres est célébrée par la Coupo Santo. Il est

également proclamé « Capoulié », grand maître du Félibrige et donne de nouveaux

statuts en 1876.

Deux ans plus tard, le poète écrit « l’Hymne à la nation latine ».

Marseille se rallie au mouvement des félibres à la suite d’une réunion tenue par

Mistral au Cercle Artistique de Jules Charles-Roux (1882). Le Félibrige, considéré

comme réactionnaire, catholique et monarchiste, bénéficie grâce à ce ralliement

d’une image plus modérée, voire plus républicaine.

« Nerto » 1886, nouvelle en vers sur le thème médiéval, le drame « La reine

Jeanne » 1890, le « poème du Rhône » 1897 poème épique, « Mémoires », les

« Olivades »... manifestent du large répertoire de Mistral qui sera couronné par le

Prix Nobel en 1906.

Combattu pour ses sympathies politiques et son amitié avec Mauras, il demeure

l’ambassadeur d’une culture.

Le Muséon Arlaten, musée d’ethnographie d’Arles figure parmi une de ses

initiatives.

Maillane l’a vu naître... La Provence le voit mourir. La France est en deuil...

« Marsiho es apeledo à deveni lou liame, fougau, la capitalo de la Latinita ».

« Marseille est appelée à devenir le lieu, le foyer, la capitale de la Latinité ».

F. Mistral.

Retour

ALPHONSE DAUDET 1840-1897 ALPHONSE DAUDET 1840-1897

NIMES...LYON... ET LA PROVENCE !

L’auteur du « Petit Chose » naît dans la ville antique et poursuit ses études à Lyon

où ses parents sont négociants en soieries.

L’affaire familiale n’est pas « cousue de fil d’or » et la ruine contraint le jeune

homme à devenir répétiteur au collège d’Alès.

En 1857, Daudet rejoint son frère Ernest, historien, à Paris et publie ses premiers

vers « les Amoureuses ».

Deux ans plus tard, il est secrétaire du Duc de Morny et sera aux « premières

loges » de ce théâtre parisien qui met en scène la haute société... Le « Froment

jeune et Risler l’aîné » (1874) décrivent les milieux industriels de la capitale.

Le « Nabab » (1877), salué par Zola, évoque le monde des affaires et de la

finance. « l’Immortel » (1888) navigue dans les sphères académiques... Autant

d’ouvrages qui témoignent d’une subtile observation, composent l’oeuvre

naturaliste de Daudet.

En attendant ces héros de « fortune », son emploi de confiance chez le Duc assure

quelques revenus qui permettent au jeune provincial de se consacrer à l’activité

littéraire.

HYMNE A LA PROVENCE

Il a vingt ans, il affiche une belle humeur, il aime la compagnie des gens de terroir

et leur nature hospitalière. Daudet découvre Fontvieille et se lie d’amitié avec les

hôtes du Château de Montauban : Les Ambroy.

La journée, il parcourt les collines, emprunte les chemins de la « Chèvre de

Monsieur Seguin » et remarque les moulins. La soirée, elle se déroule au coin du

feu ou dans la cuisine du château où il écoute les récits des bergers. « Les lettres

de mon moulin » sont déjà en gestation... Le décor se construit au rythme des

séjours.

Ce recueil de contes paraît en 1869. La critique est bonne, le succès récompense

l’auteur ; « La chèvre de Monsieur Seguin », issue des « Lettres », et tout aussi

célèbre, fera le tour des chaumières.

La tradition orale est bien vivante chez Daudet.

Deux ans auparavant, il se marie avec Julia Allard...

La destination du voyage de noces ? La Provence qu’il retrouve avec bonheur et

qu’il partage avec son épouse. Alphonse Daudet s’est taillé une belle réputation et

vit dans l’aisance grâce à son activité littéraire. La naissance de Léon, Lucien et

Edmée vient combler la vie familiale.

HUMOUR ET FANTAISIE...

« Tartarin de Tarascon » (1872) qui illustre une sorte de matamore, victime de

ses exploits, inaugure le roman burlesque. Là, Daudet brosse une des caricatures

des plus hilarantes et sa verve s’exprime, allegro, dans ce registre.

D’ailleurs, Marcel Pagnol, dans la filiation de ce « maître », ne laisse pas échapper

l’occasion de porter à l’image ce « cousin éloigné » du Schpountz.

Le film est réalisé en 1934 avec Raimu dans le rôle-titre.

Quant à Daudet, il ne pouvait en rester là ! « Tartarin sur les Alpes » (1885) et

« Port-Tartarin » (1890) complètent la saga. Aujourd’hui, vous comprenez

l’expression « vantard comme un tartarin » !

La guerre de 70 mobilise le citoyen Daudet qui trouve encore dans cette

expérience de la matière à la narration des « Contes du Lundi ». Il affirmera son

sens patriotique.

Une ombre dans le ciel étoilé...

« L’Arlésienne » créée en 1872 ne soulève pas l’enthousiasme et l’héroïne (trop

absente peut-être !) n’arrive pas à susciter l’intérêt.

C’est la musique de Bizet qui donnera la vedette à l’Arlésienne.

Peinture bourgeoise...

« Jack » 1876, « Sapho » 1874 accompagnent le « Nabab » et les autres dans

l’exploration de la vie parisienne.

Deux époques...Ne pas confondre !

Si Alphonse Daudet recueille le respect et l’estime de Zola, Léon Daudet, son

fils, brillant polémiste et mémorialiste, est aux côtés de Charles Maurras, né à

Martigues, avec qui il fonde « L’Action Française »...

Celui qui rêvait d’être « un marchand de bonheur » s’en va après une longue

maladie...

Champrosay 1897.

« Braves gens, maison bénie ! Que de fois je suis venu là, me reprendre à la

nature, me guérir de Paris et de ses fièvres ? »

A. Daudet

Retour

EMILE ZOLA 1840 - 1902 EMILE ZOLA 1840 - 1902

Paris. 2 avril 1840, Françoise Aubert écrit dans son agenda : « A onze heures est

né le petit Emile-Edouard-Charles-Antoine, notre fils ». La jeune maman qui se

confie, a 25 ans de moins que son mari.

AIX-EN-PROVENCE

Emile Zola a trois ans quand la famille s’installe à Aix-en-Provence où son père,

ingénieur, a signé un contrat.

François Zola décède en 1847. Il aura juste eu le temps de construire l’un des

premiers barrages voûté pour l’alimentation d’Aix, situé à proximité du

Tholonet. Il est d’ailleurs baptisé le barrage Zola.

Le petit Emile est boursier et va au collège Bourbon (lycée Mignet). Il a du retard

sur sa scolarité et parle avec un fort accent. Autant de défauts qui n’échappent pas

aux railleries des enfants.

Enfin, Cézanne est son ami avec qui il partage son goût pour la littérature.

Zola corrige ses faiblesses et s’avère brillant.

PARIS, TERRE D’EXIL

A dix huit ans le jeune Zola retourne dans la capitale avec sa mère. Il est inscrit au

lycée Saint-Louis mais s’adapte difficilement à cet exil.

Après son échec au baccalauréat, il est employé de bureau aux douanes.

En 1862, il entre chez Hachette comme manutentionnaire et finit par devenir

responsable de la publicité.

Il est en relation avec les écrivains-vedettes de la maison comme Taine, Renan,

Sainte Beuve. Zola-le-puriste juge sévèrement le milieu littéraire.

Pourtant, sa vocation se manifeste bien là, dans l’écriture. Il présente ses

« Contes à Ninon » chez Hetzel.

COUCHER L’HUMANITE SUR UNE PAGE BLANCHE...

Journaliste à l’Evénement, il rédige des articles mais surtout ses romans...

« Les Mystères de Marseille » d’après Eugène Sue et « Thérèse Raquin »

paraissent... Déjà il affirme que son but est d’étudier « des tempéraments » et non

« des caractères », et il restera fidèle à cette idée directrice durant toute son

oeuvre.

A propos, il se fâchera avec Cézanne à cause du récit de « L’Oeuvre » qui met en

scène le tempérament d’un peintre raté.

En attendant, l’artiste sera le témoin du mariage de l’écrivain qui épouse

Gabrielle Meley en 1870. Il se met à la grande fresque romanesque avec « La

fortune des Rougon » qui sera suivi de « La Curée », « Le ventre de Paris »,

« La Conquête des Plassans », « La faute de l’Abbé Mouret ». Autant de sujets

qui plaident en faveur des plus faibles et contribuent à qualifier Zola d’écrivain

naturaliste, comme Flaubert. Mais les deux auteurs ne partagent pas le même

paysage...

De 1870 à 1871, il vit à Marseille et continuera à produire des articles pour le

« Sémaphore de Marseille ».

Entre Belleville et Montmartre naît « L’assommoir » qui révèle Zola au grand

public et lui assure la prospérité.

Emile Zola connaît d’autres succès qui rejailliront sur les écrans du septième art :

« Nana », « Pot Bouille », « Au bonheur des Dames », « Germinal » entrent

dans la mémoire collective.

« Naïs » le film de M. Pagnol n’est autre que « Naïs Micoulin » écrit par Zola au

moment de son séjour marseillais. Résident dans le quartier de l’Estaque,

exactement au « Château Fallet », l’écrivain est impressionné par ce cadre

grandiose et l’apic des falaises... Il n’en faut pas moins pour donner un cadre

tragique à Naïs.

UN PEU DE TUMULTE DANS LA VIE DE ZOLA ?

Il a 48 ans et tombe amoureux de sa lingère alors qu’il est marié. Fin 1888, il

installe la demoiselle rue Saint-Lazare et devient papa d’une petite fille et plus tard

d’un garçon...

Madame Zola tente de sauver son couple avec diplomatie. L’auteur

semble s’équilibrer et s’épanouir dans cette grande famille...

En 1894, l’affaire Dreyfus éclate et Zola y prend part. Il collecte les documents et

étudie le dossier : le capitaine Dreyfus, accusé de trahison, est innocent. L’écrivain

se charge de défendre l’accusé.

Le 13 janvier 1898 paraît « J’accuse » qui se vend à 300 000 exemplaires. Jules

Guesde, socialiste, s’écrie « la lettre de Zola c’est le plus grand acte

révolutionnaire du siècle ». L’Etat major assigne Zola et le condamne à 1 an de

prison... Encouragé par ses amis, il part à Londres durant une longue année.

1902. Zola et sa femme sont asphyxiés par des émanations de gaz carbonique.

1904. Dreyfus est innocenté et réintégré dans l’armée avec le salut de Zola...

Six années après sa mort, Emile Zola quitte le cimetière Montmartre pour

le Panthéon avec les honneurs nationaux. Fallière, le Président de la

République et Clémenceau, le Président du Conseil des Ministres et tous les

ministres accompagnent Zola à sa dernière demeure.

Retour

PAUL ARENE 1843 - 1933 PAUL ARENE 1843 - 1933

SISTERON

Paul Arène naquit

à Sisteron le 26 juin 1843, d'un père horloger qui s'appelait Adolphe et sa femme Reine. Traverse de la place, une rue

disparue en 1944. Adolphe Arène exerçait son métier dans un petit atelier et a marquée de nombreuses horloges de son nom. Son épouse Reine était faiseuse de modes et tuyautait avec des fers chauffés les coiffes des Sisteronaises. De leur union, naquirent trois enfants et venus au monde dans la maison familiale de la Traverse de la Place: Paul

Arène, Jules et Isabelle...

Paul Arène a baptisé la ville du nom poétique de "Rochegude" dans son roman "Domnine", et de "Canteperdrix" dans "Jean des Figues". Ce célèbre Jean

des Figues, né au pied d'un figuier, comme il se doit, et dont il a conté l'histoire ingénue.

Ces premières

années dans ce pays de lumière, cette intimité

avec les poètes grecs ont marqué toute sa vie et toute

son oeuvre. Il s'intéresse vivement aux sept poètes

provençaux qui deviendront les Félibres. Devenu bachelier au

collège de Sisteron, il gagna Aix-En-Provence où il

prépara une licence pour être professeur de philosophie.

Quand il eut son diplôme en 1886, il fût nommé

à Vanves près de Paris.

Il lui vint une forte envie

d'écrire lorsqu'il découvrit une malle pleine de

lettres appartenant à son cousin.

PARIS - DAUDET

A Paris, il prit alors la plume et composa une pièce intitulée "Pierrot

héritier". Cette pièce eut un tel succès qu'il décida de se consacrer uniquement à l'écriture.

Il écrivit des contes et des chroniques publiées par les journaux de la capitale. Il fréquente les cafés littéraires, y rencontre d'autres gens du

midi et fait la connaissance, en 1865, d'Alphonse Daudet qui devient son ami. Ils publieront ensemble dans le journal "l'Événement", en août et septembre 1866,

six nouvelles signées d'un double pseudonyme Marie-Gaston ; Marie étant Daudet, et Gaston désignant Arène. Avec Daudet il créa "Marie,

Gaston", recueil de contes qui, pour quelques uns, devinrent "les lettres de mon moulin" et parurent sous le nom de Daudet seul.

Quelques années plus

tard, dans la publication de 1869 ainsi que dans les suivantes,

aucune allusion n'est faite à Paul Arène.

Assurément, plusieurs des "Lettres de mon moulin" ont

été écrites en collaboration, parmi lesquelles :

"La chèvre de Monsieur Seguin" et "L'élixir du

Révérend Père Gaucher".

Il rencontra ensuite

Frédéric Mistral en Provence et une jeune fille du nom

de Naïs Roumeux. Il en tombe amoureux et lui compose le

poème "la cigale" mais le mariage avec Naïs lui fût

refusé. En 1868, il écrit son premier roman à

Sisteron "Jean des figues" ou il s'est raconté. Alphonse Daudet l'aurait aidé à

terminer ce roman.

En 1870, pendant la guerre

contre l'Allemagne, il devient capitaine dans l'armée

française et une fois la paix revenue, Paris l'attire à nouveau et il vient s'y

consoler d'un amour irréalisable et compose des pièces de théâtre. En 1872,

sa mère meurt et il écrit un autre roman "la

chèvre d'or" à Antibes et en 1894 "Domnine". Pendant vingt cinq ans la

presse parisienne publie chaque semaine ses contes et chroniques. Il

ne songe pas à regrouper les cent cinquante nouvelles qu'il

laisse, dispersées, dans les journaux, ni ses

délicieuses poésies.

Paul Arène rongé

par la maladie (due à son penchant pour l'absinthe), meurt le

17 décembre 1896 sur un conte inachevé "Le monge des

îles d'or".

Un conte de Paul Arene

"L'ANE DE NAZAIRE"

On sait combien les ânes

tiennent à leurs habitudes et quelle force de volonté,

fermement vissée réside entre leurs gros yeux

veloutés et ronds.

L'âne en question

était sur ce point remarquable entre tous les

ânes.

Laborieux et

résigné, mais laborieux par raison et

résigné d'après je ne sais quelle

mystérieuse logique spéciale aux ânes, il portait

le faix sans bouder, que ce fût semence ou légumes,

à la condition toutefois que le poids ne dépassât

pas un maximum qu'il s'était fixé à lui

même. Pour une once de plus, il se couchait jusqu'à ce

qu'on l'eût allégé de ce qui, d'après ses

calculs d'âne, lui paraissait être de trop.

L'âne appartenait

à un certain M. Nazaire, ennemi né des

collégiens, - son jardin se trouvait voisin au préau

où nous prenions nos ébats, - et surnommé par

nous Nazaire-Lunette parce que, ancien commissaire de la marine, on

le voyait parfois au plus haut de son logis inspecter l'horizon

à l'aide d'une lunette d'approche.

Cet âne, entre autres

originalités, avait une singulière manie. Etait-ce

instinct de propreté ou malicieuse taquinerie ? Je l'ignore;

mais jamais il n'avait pu se décider à laisser dans

l'écurie, comme généralement font les

ânes, l'excédent de ses digestions. Il lui fallait le

grand air, l'aspect de la rue.

Qu'il se fût, la veille,

bourré de chardons en allant aux champs ou qu'il eût

mélancoliquement broyé devant sa mangeoire la paille

hachée grossier qui sert d'avoine aux pauvres ânes,

aussitôt l'écurie quittée, aussitôt le

seuil de la maison franchi, il s'ébrouait, levait la queue...

et l'économe M.Nazaire, armé d'une pelle et d'un balai,

s'empressait de ramasser le petit tas d'excellent fumier pour en

fertiliser son jardin.

Les choses marchaient ainsi

depuis longtemps, quand le conseil municipal ayant découvert

un grand homme et voulant lui élever une statue, eut besoin

d'argent et délibéra pour mettre en adjudication le

balayage de la ville.

L'adjudication eut lieu. Un

paysan des bas quartiers fut nommé balayeur en chef; et

dès lors ce fût, au sujet de l'âne, entre ce

paysan et M. Nazaire, une guerre de tous les jours.

Car M. Nazaire voulait comme

jadis, garder pour lui le précieux crottin provenant en somme

de son âne, tandis que le balayeur, fort de son

privilège, prétendait, non sans raison, que

d'après le cahier des charges, tout fumier, par le seul fait

de toucher le pavé de la ville, devenait sa légitime

propriété.

Il fallut aller en justice, et

ce samedi-là nous manquâmes l'école.

Je vois encore l'air perplexe

du bon M. Trotabas, le juge, se grattant le menton et s'emplissant le

nez de tabac pour mieux éclaircir ses idées, tandis

qu'à renfort d'injures, de serments et d'apostrophes

indignées, M. Nazaire et le balayeur essayaient de faire

valoir leurs raisons.

-" Le fumier m'appartient,

disait M. Nazaire, puisqu'il est fabriqué par mon âne,

avec mes chardons de paille."

-" Il m'appartient à

moi, répliquait le balayeur, j'ai droit sur tout ce qui tombe

dans la rue."

La question était

délicate et M. Trotabas hésitait. Pourtant le sentiment

public, je dois le dire, était plutôt favorable au

balayeur.

A la fin M. Trotabas,

après une dernière prise, fit faire silence et jugea

:

- "Ecoute, Nazaire, tu n'as pas

tort et le balayeur a raison. Il convient donc d'arranger les choses.

Agissez en frères, partagez l'objet du litige. Le crottin des

jours pairs sera pour toi, Nazaire, et celui des jours impairs pour

le balayeur."

La devise de chez nous est

:"Tout ou rien" ; d'un commun et touchant accord, Nazaire et le

balayeur refusèrent.

- "Alors en ce cas, puisque

l'arrangement est impossible, je donne gain de cause au balayeur.

Seulement, un conseil, ajouta M. Trotabas, qui était le plus

conciliant des hommes, raisonne ton âne, Nazaire,

décide-le à faire dedans ce qu'il à coutume de

faire dehors, les ânes sont parfois moins têtus que

certains plaideurs et se rendent à une bonne parole. Si

d'ailleurs, l'âne s'obstinait, tu pourrais toujours, Nazaire,

lui suspendre un panier sous la queue. le fumier sera tien, s'il ne

touche pas terre."

Il faut croire que l'âne

s'obstina, car, à la suite de ce jugement digne du grand roi

Salomon, vingt ans durant - qu'il s'agisse d'ânes ou d'hommes,

les habitudes régulières font vivre vieux - vingt ans

durant, sous les yeux des balayeurs frustrés et

déçus, nous vîmes l'âne de M. Nazaire s'en

aller aux champs le matin, avec un panier précisement à

l'endroit où les chiens n'ont guère coutume de porter

la muselière.

Retour

CAMILLE JULLIAN 1859 - 1933 CAMILLE JULLIAN 1859 - 1933

Camille Jullian naît à Marseille dans une famille protestante.

Il suit brillamment ses études au lycée où il affirme déjà ses convictions

républicaines.

En 1880, il est reçu premier à l’agrégation d’histoire et part enseigner à la faculté

de Lettres de Bordeaux. C’est à Paris qu’il achèvera sa carrière menée au rythme

des recherches et pour l’amour de l’Histoire.

Membre de l’Académie Française, Camille Jullian est un grand historien.

La civilisation gauloise n’a plus de secrets pour lui et il connaît tous les stratèges

qui ont permis de résister à la conquête romaine. C’est vrai que la Provence est un

petit territoire pour cet homme lié aux grands destins de la nation, mais Jullian a

rendu l’un des plus beaux hommages à Marseille Antique. L’historien confirme

« Mireille » et l’inscrit dans le paysage mythologique de la Provence.

« L’Enéide est l’apothéose de Rome et de son peuple ; Mireio de la Provence ».

Un hommage solennel lui fut rendu le 26 avril 1959 sous les auspices de l’Institut

Historique de Provence par les spécialistes d’histoire ancienne et contemporaine.

Retour

EDMOND ROSTAND 1868 - 1918 EDMOND ROSTAND 1868 - 1918

« Il sait parler du coeur d’une façon experte ? » s’étonne Cyrano auprès de

Roxane...

Quant à Rostand, sa vie est un exercice de style qui commence à Marseille...

JEUNESSE DOREE

Il appartient à une famille bourgeoise et cultivée. Le père est spécialiste des

questions sociales, l’oncle est banquier mais aussi compositeur... le Salon Rostand

est « bien fréquenté » et reçoit même un hôte de marque : Frédéric Mistral.

L’enfant est nourri de la substantifique moëlle familiale et goûte à cet univers

raffiné.

Edmond est un élève brillant et solitaire du Lycée de Marseille (Le lycée Thiers),

il aime le théâtre et rêve de littérature.

Il a douze ans quand il construit ses marionnettes qu’il anime.

Pour l’heure, le jeune Rostand continue ses études à Paris au collège Stanilas avant

de faire une licence de droit pour faire plaisir à Papa.

Mais voilà, les belles « lettres » exercent plus d’attrait que les textes de lois, et

Rostand écrit.

CYRANO ET LES AUTRES...

Il se rend régulièrement chez le Conte de Lisle où il rencontre sa fiancée,

Rosemonde Gérard.

En 1887, il remporte le premier prix au concours de l’Académie de Marseille, sur

le thème : « Deux romanciers de Provence : Honoré d’Urfé et Emile Zola ».

Rostand fait l’éloge de l’auteur d’Astrée et de cette tendance précieuse qu’il

évoque à travers Roxane dans Cyrano de Bergerac.

Deux années après cette récompense, il écrit un vaudeville « Le Gant rouge », qui

se solde par un échec.

Il faut attendre « Les Musardises » (1890) pour appréhender la tonalité qui

dominera l’oeuvre de Cyrano : fantaisie, virtuosité, humour et parfois bavardage.

L’ouvrage recueille une bonne critique et Chabrier met en musique trois de ces

poèmes.

Quant au théâtre, sa première proposition à la Comédie-Française est refusée.

« Les Romanesques » relèvent le défi, cette pièce est reçue avec succès et lui

ouvre les portes des coulisses...

« La Princesse lointaine » sera interprétée par Sarah Bernhard qui contribue à

lancer Rostand. Lucien Guitry fait également partie de la distribution, les décors

et costumes sont splendides... Mais la représentation est vaguement appréciée et le

déficit est important.

Enfin « La Samaritaine » récolte les applaudissements et console l’auteur.

Le succès, le grand, sera assuré par « Cyrano de Bergerac ». Inspiré par l’acteur

Coquelin qui jouera le rôle-titre, la pièce est ovationnée. La verve, la personnalité,

la truculence de Cyrano séduisent le public et constituent pour un comédien un

morceau de bravoure. La tirade « des nez » devient célèbre et sera récitée par les

petits et grands élèves...

Avec « L’Aiglon » en 1900, E. Rostand change de registre et donne un nouveau

rôle à Sarah Bernhardt qui met d’ailleurs la coiffure de l’Aiglon à la mode.

Bien que l’écrivain a le sentimentd’être surestimé et assume mal sa célébrité à

laquelle a largement contribué Cyrano, l’Académie Française lui rend les

honneurs en 1904.

Atteint d’une maladie des poumons, Edmond Rostand est de moins en moins

présent dans la capitale.

1918. L’auteur de Cyrano tire sa révérence !

Son fils Jean Rostand, biologiste et écrivain, reprend le flambeau et rentre

également à l’Académie Française en 1959.

Retour

HENRI BOSCO 1888 - 1976 HENRI BOSCO 1888 - 1976

Né sous le soleil de Provence, Henri Bosco est né à Avignon, au 3, rue de la Carréterie, près de l'église des Augustins, le 16 novembre 1888. Par une curieuse coïncidence, qui n'en était pas une à ses yeux, Henri Bosco naquit l'année même où s'était éteint celui que, dans sa famille, on appelait "lou cousin" Saint Jean Bosco (le 31 janvier 1888).

L'écrivain, on le sait, avait une grande dévotion pour son illustre parent dont une photographie semblait veiller sur lui, au-dessus de sa table de travail, à la maison rose, et au Bastidon. Il lui avait consacré une très intéressante biographie (Gallimard, 1959) et un livre magnifiquement illustré par L.Von Matt (Spes, 1964).

Lors des absences de ses parents il est confié à sa nourrice, Julie Jouve, concierge au Conservatoire d'Avignon, originaire de Bédouin, au pied du Ventoux, et qui avait, rapporte Bosco, du sang gitan. Puis, plus âgé, à sa demande, il restait seul, dans le mas. La célèbre Tante Martine n'a existé que dans l'imagination du romancier.

Henri Bosco poursuit également des études musicales (8 ans) au Conservatoire d'Avignon (harmonie et composition musicales) tout en prenant des leçons de violon auprès de l'organiste de Saint Agricol, Monsieur Maillet, dont il parle dans Antonin. Henri Bosco s'inscrit en 1907 à l'Université de Grenoble où il obtient sa licence ès-lettres et son Diplôme d'Etudes Supérieures avec un mémoire sur la papauté avignonnaise (1909). Il prépare l'agrégation d'italien à l'Institut Français de Florence où il passe au moins deux ans et il est reçu agrégé en 1912.

Henri Bosco s'exile un temps pour découvrir celui du Maroc, en particulier de Rabat, où il enseigne la littérature.

Mais son oeuvre évoque peu l'Afrique du Nord : c'est son terroir natal qu'il décide de louer, à l'instar de son contemporain Giono. Comme lui, Bosco entend le message de la terre. Qu'il s'agisse de poèmes, de recueils de souvenirs ou de romans, ses écrits trahissent une vision du monde quasi animiste de la part de leur auteur, persuadé que les éléments, les bêtes et les choses sont dotés d'une vie intérieure, d'intentions et d'influences qu'il est nécessaire de savoir décrypter. Bosco est également fasciné par l'ésotérisme, et ce goût imprègne fortement ses récits.

Ecrivain régionaliste, sa plume est restée célèbre pour avoir parfaitement su plonger ses lecteurs dans une atmosphère où l'étrange côtoie le mystère.

PROFESSEUR & ROMANCIER

Henri Bosco arrive au Maroc à l'automne 1931. Il y passera vingt quatre années, les plus riches et les plus fécondes de toute son existence. C'est là que son oeuvre va prendre sa pleine dimension spirituelle.

A Rabat où il s'est établi, il enseigne les lettres classiques au lycée Gouraud. Vers la fin de sa carrière, il est chargé de la classe de Lettres Supérieures. En 1945, après le Prix Renaudot, il prend une retraite anticipée.

Président de l'Alliance Française au Maroc, il permet aux représentants de la culture française de s'adresser au public marocain lettré. Il collabore activement à la vie intellectuelle en métropole par ses articles publiés dans les Nouvelles Littéraires, les Cahiers du Sud, l'Arche, etc.

Il fonde et dirige la revue Aguedal qui paraît de 1936 à 1945 avec quelques interruptions. Il y publie poèmes, études, comptes rendus et y accueille de nombreux collaborateurs comme Henri Pourrat, Gabriel Audisio et bien d'autres. Henri Bosco quitte à 67 ans ce Maroc qui lui fut si cher et qu'il n'oublia jamais.

RETOUR EN PROVENCE

Il s'installe à Nice, sur les hauteurs de Cimiez, dans un vieux mas provençal, la Maison Rose, qui deviendra un haut-lieu d'amitié et de vie spirituelle.

Tout en poursuivant l'élaboration de son œuvre, Henri Bosco donne de nombreuses conférences en France et à l'étranger, préside les jurys de plusieurs prix littéraires et est appelé à siéger au Conseil de l'Université de Nice, nouvellement crée, en octobre 1965.

Il séjourne fréquemment à Lourmarin où il partage son temps entre son Bastidon perdu dans les collines (Visites de Mai à fin Octobre),

Les derniers lauriers : en 1965, le Grand Prix de la Méditerranée en 1967, le Grand Prix de l'Académie de Vaucluse et, en 1968, le Grand Prix du Roman de l'Académie Française.

BIBLIOGRAPHIE

Pierre Lampédouze, Paris, Crès, 1924 et Gallimard, 1937

Le Sanglier, Paris, Gallimard, 1932

Le Trestoulas suivi de L'Habitant de Sivergues, Paris, Gallimard, 1935

L'Ane Culotte, Paris, Gallimard, 1937

Hyacinthe, Paris, Gallimard, 1940

L'Apocalypse de Saint Jean, illustrations de Edy-Legrand, Casablanca, Galerie Derche, 1942

Bucoliques de Provence, Alger, Ed. de la revue Fontaine, 1944

Le Jardin d'Hyacinthe, Genève, Le Cheval Ailé, 1945 et Paris, Gallimard, 1946

Le Mas Théotime, Alger, Charlot, 1945. Paris, Gallimard, 1952

L'Enfant et la Rivière, Alger, Charlot, 1945 et Paris, Gallimard, 1953

Monsieur Carre-Benoît à la campagne, Alger, Charlot, 1947 et Paris, Gallimard, 1952

Sylvius, Paris, Gallimard, 1948

Malicroix, Paris, Gallimard, 1948

Le Roseau et la Source, Paris, Gallimard, 1949

Un Rameau de la nuit, Paris, Flammarion, 1950, et Gallimard 1970

Des sables à la mer. Pages marocaines, Paris, Gallimard, 1950

Sites et Mirages, Paris, Gallimard, 1951

Les villes impériales", Omnibus, 1996

Antonin, Paris, Gallimard, 1952

L'Antiquaire, Paris, Gallimard, 1954

Le Renard dans l'île, Paris, Gallimard, 1956

Les Balesta, Paris, Gallimard, 1956

Sabinus, Paris, Gallimard, 1957

Barboche, Paris, Gallimard, 1957

Bargabot, Paris, Gallimard, 1958

Saint Jean Bosco, Paris, Gallimard, 1959

Un Oubli moins profond, Paris, Gallimard, 1961

Le Chemin de Monclar, Paris, Gallimard, 1962

L'Epervier, Paris, Gallimard, 1963 - Fiche

Le Jardin des Trinitaires, Paris, Gallimard, 1966

Mon Compagnon de songes, Paris, Gallimard, 1967

Le Récif, Paris, Gallimard, 1971

Tante Martine, Paris, Gallimard, 1972

Une Ombre, Paris, Gallimard, 1978

Des nuages, des voix, des songes..., illustrations de L. Marco, Aix-en-Provence, Edisud, 1980

Retour

JOSEPH D’ARBAUD 1874 - 1950 JOSEPH D’ARBAUD 1874 - 1950

En 1874, à Meyrargues, petit village à proximité d’Aix-en-Provence naît l’un des

défenseurs de la littérature provençale.

L’enfant est à bonne « école », sa mère, la félibresse du Caulon a écrit « Lis

Amouro de Ribas ». C’est donc au berceau, qu’il aurait commencé à balbutier les

premiers vers de cette langue...

Plus tard, il vit à Aix où il fait son droit avec l’élite de la Provence. Il est un des

disciples préféré de Mistral et le plus jeune espoir du jeune félibrige.

LA VIE DE GARDIAN...

Il quitte les salons de causeries, les tables ombragées du Cours et la belle société

aixoise pour goûter à l’existence rude et authentique des gardians. Il part s’installer

dans les plaines de Camargue.

Alors écrire devient une nécessité pour rapporter le témoignage de cette oasis

paisible, grave et austère.

Deux recueils lyriques couronnent ces neuf années : « Lou Lausié d’Arles » et

« Di cant palustres » sont publiés dans des revues provençales.

Le premier ouvrage lui vaut d’être proclamé, en 1906, lauréat des grands jeux

floraux et de choisir la reine du félibrige, Mlle Marguerite de Baroncelli.

Trois livres de prose révèlent l’épopée lyrique de la Camargue.

- « Nouvé Gardian », conte de 1923

- « Le Caraco », conte de 1926

- « Le Bestio doù Vacarés » est une nouvelle de 1926 perçue comme l’oeuvre

majeure de Joseph d’Arbaud.

Certaines poésies de ce « prince » de Camargue sont illustres mêmes si elles ne

sont pas toutes publiées. « Sa Cansoun di Ferre » (la chanson des tridents) est

devenue le chant national des hommes à cheval de Camargue.

1950. Au revoir La Provence.

« ... Au triomphe de notre foi, nous te mènerons, fer à taureaux, que maniaient

nos ancêtres de la Provence au pays cévenol ; toi qui en Arles, aux jours de fêtes,

fais se retourner toutes les têtes et palpiter les rubans, signal de la mêlée et des

battements de mains... »

J. D’Arbaud

Retour

JEAN BALLARD 1893 - 1973 JEAN BALLARD 1893 - 1973

LA VIE DE LA CITE...

Ballard y contribue et son nom qui a porté loin les couleurs de Marseille, est

associé à l’épanouissement culturel de sa ville.

Enseignement secondaire au Lycée Thiers comme certains de ses homologues et

baccalauréat de mathématiques en « poche », le jeune homme rentre dans la vie

active.

PROFESSION PESEUR-JURE !

Ce travail de contrôle consistait à peser les légumes sur le marché du Cours Julien,

noter le poids et surveiller les opérations commerciales.

Il exerce ce vieux métier comme son ami Mouren qui signe déjà dans « Fortunio »

et sera dans l’aventure des « Cahiers du Sud ».

Les deux hommes n’avaient pas une vocation particulière pour ce labeur quotidien,

mais il offrait une grande disponibilité, propice à un emploi du temps parallèle :

l’engagement intellectuel.

C’est au lendemain de la guerre que Ballard reprend le flambeau de Fortunio.

Le siège de la revue est installé d’abord rue Venture, puis quai du Canal qui

deviendra Cours du Vieux-Port. Voilà pourquoi cette artère en prolongement du

Vieux-Port et perpendiculaire au Cours d’Estienne d’Orves est baptisée Cours

Jean Ballard.

L’escalier qui menait au bureau, deux appartements en continu, était si raide que

les poètes l’avaient surnommé le « Grenier ». Le nom est resté.

L’AVENTURE LITTERAIRE

Ballard et Mouren s’y rendaient aussitôt leur besogne terminée.

En 1923, Pagnol est à Paris et loin de « Fortunio » qui, à l’initiative de Ballard,

devient « Les Cahiers du Sud ».

Marseille est ouverte sur la mer, le journal revendique aussi « l’appel du large ».

L’idée directrice est le rassemblement, la fraternité des cultures latines, une

véritable entreprise intellectuelle apolitique ; la revue aborde au sein de ses

colonnes tous les sujets.

Les auteurs bénévoles sont des passionnés de poésie, d’art ou de littérature. Issus

de milieux divers, gens modestes, paysans, notaires ou aristocrates fortunés... Ils

apportent un souffle nouveau à la région du Félibrige et la propulsent dans l’ère

contemporaine.

Parmi ces « agitateurs » d’idées, André Gaillard, âgé de 25 ans, qui travaille au

secrétariat de la compagnie maritime Paquet, rejoint l’équipe des « Cahiers du

Sud ». Poète surréaliste, il donne une orientation essentielle à la revue et permet

d’ouvrir les colonnes à de futures célébrités.

Gaillard recevait René Crevel, Paul Eluard, Henri Michaux, le peintre Max

Ernst, Antonin Artaud, dont la plupart remplissent les sommaires de la revue

ou l’illustrent.

L’EQUIPAGE DE « SUD »

Gabriel Bertin est rédacteur en chef, Léon Gabriel Gros, angliciste, Gaston

Mouren, Henri Fluchère professeur d’Anglais au Lycée de Marseille (Thiers),

Louis Brauquier, commissaire de la marine marchande, officiaient pour le monde

des idées...présent et futur !

Les « Cahiers du Sud » sont distribués dans les kiosques et grandes librairies ou

par abonnements dont les deux tiers des abonnés sont domiciliés à Marseille.

Quant aux finances, Ballard obtient le soutien du tissu économique marseillais :

Paquet, Les Messageries Maritimes, la SNCF, la Loterie Nationale s’impliquent

dans la vie culturelle.

De petite taille, une bonne carrure, Monsieur « Cahier du Sud » a un accent

provençal pour servir une allocution abondante.

TOUT EST POSSIBLE POUR LES CAHIERS...

Ainsi, en 1937, le « Petit Homme » n’hésite pas à solliciter une entrevue avec

Edouard Herriot qui lui fait bénéficier de l’assistance du Conseil Municipal de

Lyon.

« LES CAHIERS DU SUD ».

LIEU DE RENCONTRE ET CARREFOUR DE LA PENSEE.

En 1940, au moment de la débâcle, les parisiens fuient la capitale et la cité

phocéenne devient une terre d’asile. Les intellectuels et les artistes ne s’y

trompent pas, Marseille est le nouveau Montparnasse...

« Les Cahiers du Sud » accueillent l’intelligentsia, Dorgelès, l’ethnologue Claude

Levi-Strauss, André Breton qui confie à Jean Ballard son manuscrit « Pleine

Marge » et d’autres encore, Fernand Léger, le cinéaste Carlo Rim, Georges

Huysmans passent par le « Grenier » qui est d’ailleurs aménagé en dortoir.

Madame Ballard que les amis appellent « Marcou », connue depuis le début de

l’exercice des Cahiers puisqu’elle était la secrétaire de Jean, fait « table d’hôte » et

reçoit les convives les plus brillants de la ville...

« Les Cahiers du Sud » ont franchi les frontières de la Provence et ont conquis une

audience nationale. « Le foyer de création et d’attraction intellectuelle » selon

Ballard s’est affirmé comme la compagne de la revue littéraire Française NRF.

« L’Islam et l’Occident » 1935, « Le Génie d’Oc et l’homme méditerranéen »,

le « Romantisme allemand » 1937, « le théâtre Elisabéthain » 1939,

représentent quelques thèmes révélateurs des Cahiers et réédités par les éditions

Rivages.

La revue cesse de paraître en 1966 et son mentor s’éteindra en 1973, une année

avant Pagnol...

« Ce sud n’est pas une frontière, plutôt une tentative de signalisation orientée

vers ces régions imprécises où l’homme occidental situe ses paradis ».

Louis Brauquier

Retour

JEAN GIONO 1895 - 1970 JEAN GIONO 1895 - 1970

Jean Giono est né à Manosque le 30 mars 1895. D'origine provençale par sa mère, il revendique les racines rêvées, enjolivées de la lignée paternelle italienne. Prestige de l'idéal des Carbonari, poursuite de la liberté jusqu'aux franges de l'anarchisme, ivresse des grands chemins et exaltation du compagnonnage :

le fil conducteur de toute l'oeuvre, de la vie même de Jean Giono, se trouve dans la fidélité aux convictions qui furent celles de ses père et grand-père.

Une enfance sage, une famille unie et aimante, des parents de condition modeste (père cordonnier, mère lingère) qui donnent à leur fils unique une éducation soignée, le respect des traditions, le sens du devoir, le plaisir du travail bien fait, et, par-dessus tout, une grande indépendance d'esprit.

C'est un univers rural toujours inscrit dans le XIXe siècle que Jean Giono décrit dans Jean le Bleu (1932), «...l'ère heureuse du pré-machinisme » dira-t-il plus tard. Quitter le collège précocement n'interrompt nullement son dialogue avec les auteurs classiques, Virgile et Homère surtout...

Jean Giono demeurera sa vie durant un lecteur boulimique.

La Grande Guerre représente pour Jean Giono un profond traumatisme, qui fondera le pacifisme virulent, engagé, sans nuances, du rescapé de Verdun. C'est la prise de conscience du mal qui hantera toute l'oeuvre, y compris les plus lumineux des récits. Une fresque terrifiante publiée en 1931, Le Grand Troupeau, en porte témoignage, tout comme la nouvelle Ivan Ivanovitch Kossiakoff, souvenir personnel de l'auteur, qu'il évoquera toujours avec émotion.

Le solitaire, épris de liberté, le poète ivre de mots, aussi éloigné qu'on peut l'être des réalités de ce monde, fonde une famille. Sa vie durant il sera bon époux, père attentif, fils exemplaire, et jamais ne s'évadera du cocon douillet des plaisirs domestiques. Ce n'est que la première des grandes contradictions gioniennes : refusant le régionalisme, l'esprit de clocher, chantre de l'Odyssée, du grand large (Moby Dick), de l'aventure et des cavalcades, il ne s'absentera que brièvement de Manosque sans pourtant s'y intégrer et se contentera d'arpenter la Haute-Provence d'un pas de promeneur enveloppé de sa cape de berger.

DEBUTS LITTERAIRES ET PREMIERS SUCCES...

Ses premières oeuvres sont des poèmes à la préciosité surannée ( Accompagnés de la flûte... (1924 )), des récits mythologiques au lyrisme exubérant (Naissance de l'Odyssée (1925 )).

Jean Giono, inlassablement, fait ses gammes, tout en assurant la subsistance de sa famille : il exerce le métier, peu contraignant, d'agent bancaire. Puis soudain, avec La Trilogie de Pan - Colline (1928), Un de Baumugnes (1929), Regain (1930) -, il crée un genre inédit, une épopée rustique mêlant magie, forces occultes et réalisme quotidien dans une effusion sensuelle et païenne sur fond de tragédie grecque. Le succès est immédiat. « Un Virgile en prose vient de naître en Provence ! » se serait exclamé Gide. Jean Giono, désormais, va pouvoir consacrer tout son temps à l'écriture.

Le succès, en le faisant sortir de l'ombre, place Jean Giono dans une situation ambiguë : loin des cénacles parisiens, peu informé, ses déclarations, ses actions apparaissent comme intempestives, naïves ou contradictoires. Compagnon de route du communisme, il se désolidarise avec vigueur en 1935 lorsque le P.C.F. se prononce pour le réarmement. Adhérent de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, il se place, sans le savoir, dans la mouvance du trotskisme. Célébrant la nature et les joies simples de la vie des champs, il servira, parfois à son insu, à illustrer les thèses les plus réactionnaires du retour à la terre.

Pacifiste obstiné, il préconise un rapprochement avec l'Allemagne et appelle à une révolte paysanne destinée à miner l'effort de guerre !

LE CONTANDOUR

Entre 1935 et 1939 Jean Giono est la figure de proue du groupe du Contadour... Il est difficile de définir ce qu'était ce camp de vacances qui rassemblait deux fois par an dans une atmosphère joyeuse et ludique des intellectuels de tous horizons autour du thème du pacifisme. L'agitation brouillonne de ces intellectuels qui multiplient démarches et manifestations contre la guerre, tracts pacifistes et appels à la désertion alors que montent les périls, compromettra gravement Jean Giono.

En 1939 Jean Giono est emprisonné durant deux mois... Il est, il est vrai, l'auteur du Refus d'obéissance (1937) et de la Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix (1938). Il a pourtant, décevant ses admirateurs, répondu à l'appel de la mobilisation. Moins explicable encore est son arrestation en septembre 1944 pour des raisons symétriquement opposées à celles de 1939, et suivi de cinq mois de détention dans des conditions très dures. Sa conduite pendant la guerre a cependant été plus que respectable : il a pris des risques en aidant, cachant et hébergeant à ses frais réfugiés et fugitifs. Étonnante force d'âme de Jean Giono, qui, intériorisant son expérience fera l'éloge de la réclusion ! : « J'aime les prisons, les couvents, les déserts...». Il ne conservera pas moins de ces temps troublés une grande amertume... D'autant qu'une haine vindicative et tenace l'interdit de publication, le privant de moyens d'existence.

Ce n'est qu'en 1951 avec la parution du Hussard sur le toit que s'apaisera la vindicte. Commencent alors les années fécondes : outre la quadrilogie du Hussard, épopée romanesque et symbolique, Giono rédige les Chroniques, belles et sombres méditations d'un pessimisme que tempère une sensualité diffuse... Son intérêt pour le cinéma s'affirme, il met lui-même en scène L'Eau vive, Crésus, écrit de nombreux scénarios, adapte ses romans à l'écran. Son activité créatrice ne faiblit jamais : il ne cesse de publier commentaires, préfaces, essais, articles, textes sur la Provence et un dernier roman, L'Iris de Suse, qui paraît quelques mois avant sa mort.

« La jeunesse croque à belles dents avec un appétit goulu. Quand on devient vieux, on mâche lentement une seul bouchée, mais on la savoure, on en retire la quintessence. »

Difficile de ne pas admirer l'homme qui, dans son grand âge conserve, ouvert sur le monde le même regard généreux et gai, plus attentif aux autres que soucieux de lui-même.

Mort de Giono, dans sa maison de Manosque le 9 octobre 1970.

«C'est la mort, disait-il, qui donne à toute chose cette beauté aiguë.»

Retour

MARCEL PAGNOL 1895-1974 MARCEL PAGNOL 1895-1974

« Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au

temps des derniers chevriers... »

Le « petit Marcel » a ouvert les yeux sur la Provence le 28 Février 1895 au

16 Cours Barthélémy.

Sa maman s’appelle Augustine et son papa, instituteur à l’école Lakanal

d’Aubagne, se nomme Joseph. Après la cité provençale, l’enseignant est muté à

Marseille, la famille emménage dans un appartement de fonction et le fils aura,

comme terrain de jeu, la cours de l’école...

Plus tard, Marcel a 9 ans et son frère Paul 6 ans, les Pagnol séjournent pour les

vacances à la Bastide Neuve... Les odeurs de Provence s’exhalent, le chant des

cigales berce le sommeil de cette famille citadine, les couleurs ravissent le regard,

la nature suscite les curiosités de Marcel... Bien sûr, ils sont à proximité de la Tête

Rouge, du Taoumé, du Tubé, du Garlaban, des Barres de Saint-Esprit.

Un pays de cocagne que le « conteur » ne cessera de décrire. Ils s’y plaisent et

reviendront régulièrement...

En attendant, le jeune Pagnol fait ses études au lycée Thiers à Marseille où il

rencontre Albert Cohen ; auteur du célèbre « Belle de Seigneur ». Une longue

amitié les lie jusqu’à l’éternité.

PREMIERES PAGES...

En 1914, la revue « Fortunio » créée par Marcel avec d’autres collégiens

témoigne déjà de son talent d’écrivain ; elle sera d’ailleurs reprise et rebaptisée

« les Cahiers du Sud » par Jean Ballard.

Titulaire d’une licence d’Anglais, Monsieur Pagnol commence comme répétiteur à

Tarascon puis à Paris au Lycée Condorcet avant d’embrasser la brillante carrière.

LE CELEBRE PAGNOL !

La pièce « Les Marchands de Gloire » (1924) inaugure son premier succès qui

sera confirmé avec les illustres « Jazz » (1926) mais surtout « Topaze » (1928),

« Marius » (1929), « Fanny » (1931) et « César » (1936) repris à l’écran.

« Joffroi » (1933), « Angèle » (1934), « Merlusse » (1935), « Cigalon » (1935),

« Le Schpountz » (1937), « La Fille du puisatier » (1940), « Naïs » (1945),

« La belle meunière » (1948), « Manon des sources » (1952) jouée par

Jacqueline Pagnol sont successivement à l’affiche, assurent la saga et alimentent

la chronique cinématographique.

Raimu, Fernandel, Charpin, Pierre Fresnay, Orane Demazis, Michel

Galabru... sont les acteurs favoris et forment la grande famille du cinéma Pagnol.

En 1985, Claude Berri renouvelle le destin de « Manon des sources » précédé par

« Jean de Florette ». Yves Montand, Daniel Auteuil, Elisabeth Depardieu,

Emmanuelle Béart redonnent vie à cette épopée.

« La gloire de mon Père » et « Le Château de ma mère » inspirent le cinéaste

Yves Robert qui le réalise en 1990 en partie sur les sites familiers de Pagnol.

Si les « planches » et les « écrans » retiennent l’attention et rendent populaire

Marcel devenu grand, la « plume » lui vaut également les honneurs.

Il rentre à l’Académie Française en 1947 et retrouvera, parmi ses pairs, un autre

« compatriote », André Roussin...

Pagnol, « un touche-à-tout » talentueux !

Ecrivain, metteur en scène, cinéaste il affectionne également l’innovation technique

et sera partisan du cinéma parlant au moment où celui-ci balbutie. Quant aux films

en couleurs, il utilise déjà le procédé « Roux-Color » pour « Manon des Sources ».

Enfin, homme d’affaires souvent critiqué, il fonde la société de Production des

Films Marcel Pagnol, et réalise, plus tard, la construction des studios de Saint-

Giniez à Marseille, berceau de nombreux tournages.

Vous avez dit « pagnolesque » ? Comme c’est coloré !

« Je ne suis pas encore parti que , déjà je voudrais revenir ! »

Marcel Pagnol

« La Gloire de mon père »

Retour

ANTONIN ARTAUD 1896 - 1946 ANTONIN ARTAUD 1896 - 1946

ECRIVAIN ET COMEDIEN MAUDIT...

« Antonin Artaud entre en scène le 4 septembre 1896 » à Marseille.

Un enfant de santé fragile, Antonin Artaud est « couvé » par sa famille. Il effectue

sa scolarité à l’institution catholique du Sacré-Coeur et mène des études peu

brillantes.

Son adolescence est marquée par de nombreux séjours dans des établissements

thermaux spécialisés dans le traitement des troubles neuro-psychiatriques.

Très jeune il compose des poèmes qu’il signe sous le pseudonyme Louis des

Attides.

LA VIE DE THEATRE...

Sa famille pressent une action thérapeutique dans cette vocation et accepte de lui

faciliter le « chemin ». Son père l’accompagne à l’asile de Villejuif où il suivra des

soins et pourra également s’intégrer peu à peu à l’activité culturelle de Paris.

Le Docteur Toulouse lui trouve un emploi de secrétaire de rédaction dans la revue

« Demain » où il rencontre André Malraux.

Parallèlement, il fait quelques figurations avant de rejoindre l’équipe de

« l’Atelier » de Charles Dullin en 1922.

« Théâtre je vous aime ! », il tombe amoureux de l’actrice Genica Athanasiou

avec qui il connaîtra passion et déchirement.

Quant à sa carrière, elle est plutôt cahoteuse : « L’Avare », « La vie est un songe »

de Calderon, « La Volupté de l’honneur » de Pirandello lui offrent quelques

répliques.

Il court les scènes de Paris et de Province... Il fonde avec Roger Vitrac le théâtre

Alfred Jarry où il monte « Le Songe », pièce de Strindberg.

Il rédige les « Censi » d’après Stendhal et Shelley qu’il donne en représentation.

ECRIRE...

L’activité littéraire permet à Artaud de s’exprimer, de se révolter, de réfléchir...

S’il écrit pour les « Cahiers du Sud » , Jacques Rivière qui dirige « La Nouvelle

Revue Française » refuse ses textes. Rivière n’éditera que plus tard sa

correspondance.

Ami des surréalistes, il demeure un esprit indépendant et l’affirme avec la

représentation « Au pied du mur » d’Aragon qui crée un différent avec les

poètes.

L’écriture de scénarii n’échappe pas à la plume de l’écrivain qui ne recueille pas

plus le succès.

Seule, l’adaptation du « Moine » de Matthew Lewis suscite l’attention et surtout

la reconnaissance de Cocteau.

Son oeuvre majeure est « Le théâtre et son double » qui fut le livre de chevet de

JL Barrault.

« Van Gogh, le suicidé de la société » confirme le tragique génie de l’auteur,

difficilement accepté et profondément dérageant...

CINEMA-CINEMA

En 1926, Artaud-le-maudit incarne, de façon magistrale, Marat dans

« Napoléon », la célèbre fresque d’Abel Gance. Il renouvellera cette collaboration

avec « Mater Dolorosa » et « Lucrèce Borgia ».

De 1924 à 1935, Antonin Artaud tourne fréquemment dans des films, non par

envie mais pour raisons alimentaires.

D’une beauté étrange, parfois absolue voire même illuminée, il marque ses

passages dans « La passion de Jeanne d’Arc » de Dreyer, « Le Juif errant » ou

encore « L’Argent » de Marcel L’Herbier.

DERNIER CLAP...

De 1939 à 1943, il sera interné à Ville-Evrard. Son activité créatrice est intense

durant ses différents séjours. Son destin émeut et bouleverse l’Intelligentsia qui

témoigne de sa solidarité.

« L’Hommage à Antonin Artaud » est célebré avec une vente aux enchères où

Masson, Picabia, Balthus et les « vedettes » aussi comme Leger, Picasso, Zadkine

et d’autres mettent à prix leur dessins, écrits et esquisses divers pour aider leur

ami.

Les publications se multiplient. Le succès arriverait trop tard.

Antonin Artaud est épuisé par cette vie de fureur et de débâcle qu’il abandonne à

Ivry le 4 mars 1946.

Retour

MARIE-ANTOINETTE ROUMANILLE MARIE-ANTOINETTE ROUMANILLE

DIT MARIE MAURON 1896 - 1986

Marie-Antoinette Roumanille naît le 5 avril 1896 à Saint Rémy de Provence.

Issue d’une famille de paysans, elle gardera toujours un profond attachement à la

terre de Provence, dont elle défendra les couleurs.

Elle fait ses études à Marseille puis entre en 1913 à l’Ecole Normale d’Aix-en-

Provence.

Ses premiers postes d’institutrices furent aux Baux de Provence puis à Saint

Rémy, son village natal.

C’est ici qu’elle rencontre Forster, romancier de la « Route des Indes » et

Virginia Woolf. Elle entretient avec ses amis anglais une correspondance,

chronique de la vie du village et qui sera publiée sous forme de nouvelles

« Mont Paôn ». Puis ce sera « Quartier Martisson », « Le Sel des pierres »,

« L’Ombre portée », « La Transhumance », Prix Olivier de Serres,

« Charloun Rieu », Prix Frédéric Mistral, « Mes grandes heures de

Provence », Prix de l’Académie Française... Au total, plus d’une centaine

d’ouvrages.

HONOREE

Connue dans le monde entier, Marie Mauron a été honorée pour la qualité de son

oeuvre. Majorale du Félibrige, médaillée des Arts et Lettres et enfin décorée

de la Légion d’honneur.

Elle s’éteint en 1986.

« Pourquoi, j’adore Marie Mauron ? ... Tout simplement parce que j’adore la

Provence et que Marie Mauron c’est la Provence ».

Robert Sabatier, membre de l’Académie Goncourt.

Retour

RENE CHAR 1907 - 1988 RENE CHAR 1907 - 1988

Pour les amateurs de poésie : l’Isle-sur la-Sorgue est la patrie de ce poète contemporain classé parmi les surréalistes.

Après des études en Avignon et à Aix à la Faculté des Lettres, René Char séjourne en Tunisie, puis suit des cours en 1923 à l’école de commerce de Marseille.

Pendant la deuxième guerre mondiale il est mobilisé comme artilleur sur le front d’Alsace ; après la débâcle, il entre dans la Résistance dans la région de Céreste (Alpes de Haute-Provence) sous le nom d’Alexandre. Il se rend à Alger, puis revient chez lui pour libérer son pays.

Char aborde la poésie entre 1922 et 1926, il compte autant d'ennemis irréductibles que d'amis fidèles. Cela n'a rien d'étonnant : celui qui, après avoir été un membre déterminant du mouvement Surréaliste, fut l'un des poètes les plus actifs de la Résistance contre le nazisme, n'était pas un homme de compromis.

"Nous avons recensé toute la douleur qu'éventuellement le bourreau pouvait prélever sur chaque pouce de notre corps; puis le coeur serré, nous sommes allés et avons fait face." écrit-il dans les Feuillets d'Hypnos.

D’abord surréaliste, c’est vers 1935 qu’il se détachera de ce mouvement.

René Char est entré de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade. C’est un honneur que connaissent peu d’écrivains. Il reste fidèle à l’Isle sur Sorgue où il habite aux « Busclats ».

Après la guerre il fut l’un des quatre fondateurs du Festival d’Avignon.

Décédé à Paris, le 19 février 1988, il repose dans un caveau familial sur les bords de la Sorgue, porté par ses anciens compagnons de la Résistance, accompagné par les gens de l’Isle alors que le mistral emporte quelques-uns de ses poèmes lus par ses amis.

Retour

EDMONDE CHARLES -ROUX 1920 EDMONDE CHARLES -ROUX 1920

Les Charles-Roux sont une famille illustre à Marseille. Les uns après les autres

ont tenu des « rôles » importants dans l’économie, les savonneries, le commerce

maritime ou encore la politique semble mobiliser cette « dynastie »...

Mais Edmonde, fille du diplomate François Charles-Roux va naître à Neuilly-sur-

Seine. Une enfance au rythme des voyages paternels, elle grandit à Prague et fait

ses études au lycée Chateaubriand de Rome où François Charles-Roux est

ambassadeur au Saint- siège...

RETROUVAILLES AVEC MARSEILLE !

Dévouée aux grandes causes... pendant la guerre elle s’engage sur le front comme

infirmière et sera blessée.

Elle se lance ensuite dans la résistance et met à l’épreuve son courage. Après cette

période historique, Edmonde Charles-Roux devient journaliste puis rédactrice en

chef du prestigieux magazine « Vogue ».

En 1953, elle lie son destin à Marseille en épousant le « premier

homme » de la cité : Gaston Deferre, Maire de cette ville et directeur du grand

quotidien « Le Provençal ».

Lui aurait-il communiqué le goût de la presse ?

Ici, Edmonde Charles-Roux est en famille. Les reines de Marseille retentissent

encore du passé élogieux de ses aïeux et voilà à nouveau une Charles-Roux portera

haut le drapeau de la ville et alimentera la chronique.

Marseille-Paris-Aller-retour sera le chemin régulier de la journaliste et plus tard de

l’écrivain...

LES BELLES D’EDMONDE...

Son esprit indépendant et son goût pour la liberté d’expression lui valent quelques

retours de situation.

C’est ainsi qu’en 1966, alors qu’Edmonde Charles-Roux décide de mettre la

vedette noire Lerna de « Qui êtes-vous Polly Maggos ? » en couverture de Vogue,

la direction américaine se heurte à la décision de la rédactrice en chef. Cet excès de

zèle lui vaut son poste.

Peu importe, écrire avec ou sans Vogue, Edmonde Charles-Roux a l’énergie de ses

volontés. Elle ouvre un nouveau chapitre au feuilleton de sa vie : le roman.

Cette même année, elle écrit « Oublier Palerme », son premier ouvrage qui

obtient le Prix Goncourt. Et sa plume ira bon train !

« Une enfance sicilienne » qui évoque le parcours du Duc de Verdura est

comparé au Guépard. Coco Chanel aura également sa biographie avec

« L’Irrégulière » et « Elle, Adrienne »...

« Un désir d’Orient », celui d’Isabelle Eberarhdt, autre grand destin de femme

n’échappera pas aux descriptions savoureuses de l’écrivain.

Membre de l’Académie Goncourt, Edmonde Charles-Roux, la « Grande Dame »

de Marseille continue de militer pour la littérature, les belles lettres... et la

Provence...

« Les cigales ne sont pas seulement le baromètre de cette terre. Leur chant

extravagant, c’est un crépitement, une force extraordinaire. Elles nous plongent

dans la tradition mistralienne, le chant du soleil. Au pied de la Sainte-Victoire, la

musique des cigales remplace celle de la mer, avec parfois des intensités qui

rappellent le cri des mouettes. »

E. Charles-Roux

Retour

JEAN AICARD 1848 - 1921 JEAN AICARD 1848 - 1921

Né à Toulon le 4 février 1848.

Poète, romancier et auteur dramatique, fils d'un publiciste, il commença ses études au lycée de Mâcon; grand admirateur de Lamartine, il rendit souvent visite au poète dans sa propriété de Milly et résolut de marcher sur ses traces. Son état de santé obligea ses parents à le faire revenir dans le Midi, et il entra alors au lycée de Nîmes.

Il se fit connaître de bonne heure par plusieurs volumes de vers, dont Les Jeunes Croyances (1867), Les Rébellions et les apaisements (1871), Poèmes de Provence (1874) et La Chanson de l'enfant (1875). ~ En 1870, il fit jouer à l'Odéon un acte en vers, Au clair de la lune, que suivirent Pygmalion (Odéon, 1872), Mascarille (Comédie-Française, 1873) et Smilis (Comédie-Française, 1884). Sa meilleure pièce, Le Père Lebonnard, fut jouée au Théâtre Libre en octobre 1889, ce drame en vers avait été reçu à la Comédie- Française en 1886, et l'auteur l'avait retiré deux ans après à la suite de démêlés avec les sociétaires.

À partir de 1890, il trouva son inspiration dans l'évocation romanesque de la Provence. Après Roi de Camargue (1890), Notre-Dame d'Amour (1896) et Tata (1901), il publia, en 1908, Maurin des Maures et L'lllustre Maurin, récits dans lesquels il racontait, dans un langage pittoresque, les exploits extraordinaires d'un braconnier célèbre à la fois pour ses talents de chasseur et pour sa faconde intarissable.

En 1909, il entra à l'Académie française, où il succédait à François Coppée.

Il devint en 1894 Président de la Société des gens de lettres et fut maire de Sollies-ville, dans le Var.

Plusieurs fois lauréat de l’Académie française et, à ce titre, comme le soulignait Pierre Loti dans son discours de réception, « cas unique d’un nouveau venu (...) ayant déjà parlé ici-même bien avant le jour de sa réception », puisqu’il avait donné lecture de son œuvre sous la Coupole lors de l’attribution d’un de ses prix, il essuya cependant trois échecs (contre Barrès, le marquis de Ségur et Henri Poincaré) avant d’être élu, le 1er avril 1909, au fauteuil de François Coppée, au septième tour de scrutin par 16 voix sur 31 votants. Cette élection difficile a fait dire au duc de Castries, dans La Vieille dame du Quai Conti, que le succès de Jean Aicard « fut l’éloge de sa persévérance »...

Jean Aicard fut reçu le 23 décembre 1909 par Pierre Loti. Ce dernier s’appliqua à souligner la continuité qui existait de Coppée à Jean Aicard, en affirmant qu’ils étaient « les deux poètes contemporains les plus populaires de notre pays ». Il s’adressa enfin au nouvel académicien en ces termes : « C’est le peuple effervescent des campagnes de Provence qui vous a élu pour son barde. »

Jean Aicard, profondément marqué par son enfance méridionale, se fit dans ses vers le chantre de la Provence.

il revint à la poésie pour publier Le Témoin (1916) et Le Sang du sacrifice (1917), et fit jouer en 1920, pour commémorer la réunion de la Provence à la France, un drame en vers, Forbin de Solliès ou le Testament du roi René.

Mort le 13 mai 1921.

BIBLIOGRAPHIE

- Maurin des Maures

- L' Illustre Maurin

- L'ame d'un enfant

- Arlette des Mayons

- Un bandit a la francaise

- Benjamine

- Des cris dans la melee

- Diamant noir

- L'ete a l'ombre

- Le Fameux chevalier Gaspard de Bes.

- Fleur d'abime

- La Gueuse des marais

- Histoire de la Grande guerre

- L'ibis bleu

- Melita

- Notre-Dame-d'Amour

- Le pere Lebonnard

- Les poemes a dire

- Poemes de Provence

- Roi de Camargue

- Tata

Retour

|

Le 21 mai 1854, sept jeunes poètes : Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Mathieu, Frédéric Mistral, Joseph Roumanille et Alphonse Tavan décident de la renaissance littéraire de la langue d'Oc (le provençal) et prennent le titre de félibres ; Mistral nomma ainsi cette assemblée en rapport aux 7 félibres (docteurs) de la Loi, évoqués dans un cantique provençal. La scène se passe à Font-Ségugne (près de Chateauneuf-de-Gadagne, à 9 kilomètres d'Avignon), dans le château de Paul Giera, bâti sur les ruines de la ferme des seigneurs, se réunissaient les poètes provençaux. Ils étaient reçus par leurs hôtes : les Giera dans leur belle demeure. Le château leur avait été légué par un mécène, bienfaiteur du village, qui a son mausolée près du monument aux Morts : Pierre d’Alcantara Goujon.

Le théâtre et la chanson renaissent tout au long de l'année, à l'occasion des veillées, des fêtes de Noël où se jouent les "Pastorales" et d'un "festival Provençal" organisé dans la très belle cour du Palais du Roure à Avignon.

Pour que le passé revive avec éclat, un festival de la Culture Provençale et du Félibrige est organisé à Châteauneuf-de-Gadagne. Ce Festival de la tradition, haut en couleurs, a été couplé depuis 1997 à une autre manifestation déjà bien ancrée : celle des "Peintres dans la rue ". Chaque année, le dimanche précédant le 14 juillet, de plus en plus nombreux sont les artistes à venir s’inspirer des beautés d’un village qui a su conserver charme et authenticité.

Le 21 mai 1854, sept jeunes poètes : Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Mathieu, Frédéric Mistral, Joseph Roumanille et Alphonse Tavan décident de la renaissance littéraire de la langue d'Oc (le provençal) et prennent le titre de félibres ; Mistral nomma ainsi cette assemblée en rapport aux 7 félibres (docteurs) de la Loi, évoqués dans un cantique provençal. La scène se passe à Font-Ségugne (près de Chateauneuf-de-Gadagne, à 9 kilomètres d'Avignon), dans le château de Paul Giera, bâti sur les ruines de la ferme des seigneurs, se réunissaient les poètes provençaux. Ils étaient reçus par leurs hôtes : les Giera dans leur belle demeure. Le château leur avait été légué par un mécène, bienfaiteur du village, qui a son mausolée près du monument aux Morts : Pierre d’Alcantara Goujon.